FUE BAUTIZADO EL 3 DE NOVIEMBRE

DE 1593 EN EL MONASTERIO DEL ESCORIAL CON EL NOMBRE DE FELIPE DE ÁFRICA Y SU

PADRINO FUE EL REY FELIPE II.

Cualquiera que visite el

Santuario de la Virgen de la Cabeza en Sierra Morena se encontrara en el acceso

al camarín de la Virgen con una placa en mármol marrón. Esta placa está

colocada en la última estancia antes de acceder al camarín de la Virgen. Es una

placa que recuerda el hecho de que Muley Xeque príncipe de Marruecos se

convirtió al cristianismo con ocasión de la visita al santuario en romería,

allá por el año 1593, hecho que reproduce Félix Lope de la Vega Carpio en su obra:“ Tragedia del rey don Sebastián

y bautismo del Príncipe de Marruecos”.

|

| Placa en marmol marrón en memoria del IV Centenario de la Conversión de Mulay Xeque en el Santuario de la Virgen de las Cabeza en la romería de 1593. |

Hay autores que afirman que

esta obra de Lope de Vega fue una comedia por encargo, que pudo hacer Muley

Xeque al mismo Lope de Vega dada la amistad cercana que tenían ambos personajes.

Toda esta historia de la vida del Príncipe Muley Xeque es descrita por el famoso

literato Lope de Vega en una comedia, donde Felipe de África es el héroe de la

obra referida; en ella se cuenta toda su vida hasta su conversión y su

bautismo, una obra bastante espectacular en su formato interpretada por más de

cincuenta y seis personajes y en la que Lope de Vega, se presenta a sí mismo

como testigo director de los hechos. En el primer acto el poeta evoca la

“Batalla de los tres reyes” y la muerte del rey Don Sebastián de Portugal en

1578, los siguientes actos contienen las escenas del peregrinaje a la Virgen de

la Cabeza con bellos parajes de poesía popular y rústica. Para Lope de Vega,

Muley el príncipe de Marruecos, más que

personaje histórico, es un gran amigo y así lo presenta en su obra. Felipe de

África mantuvo unas buenísimas relaciones con López de Vega, con quien

intercambio poemas dedicados.

|

| Lope Felix de Vega Carpio llamado "El Fenix de los Ingenios". Autor de una bastísima obra literaria y autor de la comedia "Bautismo del Príncipe de Marruecos y Tragedia del Rey Don Sebastián". |

A continuación daremos una

reseña importante de las diferentes partes de la obra de Lope, y así nos

adentraremos en la historia de Muley Xeque, que trataremos históricamente con

más amplitud a lo largo de este artículo.

La historia se compone de dos

momentos distintos, separados por el punto dramático culminante, que es la

“transformación” cristiana del príncipe Muley, una acción que modifica por

completo al personaje que nos muestra en la primera parte del relato. Después

del clímax de la transformación personal del príncipe musulmán, asistimos a una

profunda metamorfosis del protagonista: el cambio presupone no solo el

acogimiento de una perspectiva teológica nueva, sino también la adopción de una

conducta social totalmente inédita, un cambio en el fondo y en la forma. Muley

se despoja del hombre viejo y se reviste del hombre nuevo en don Felipe de

África: renuncia a su nombre, abandona el Islam y su futurible destino de

heredero al trono de Marruecos, para abrazar la ley de Cristo y aceptar ser

vasallo devoto del rey Felipe II, y parte del imperio español. Al rehusar todas

las dimensiones de su antiguo ser musulmán, Muley deja la esfera de la persona

anterior para formar parte de uno más de los creyentes cristianos: la carga

simbólica que la renovación cristiana del príncipe implica está perfectamente

recalcada por Lope de Vega, al decidir predisponer en su obra un retrato a

doble cara del que encargó su nueva comedia.

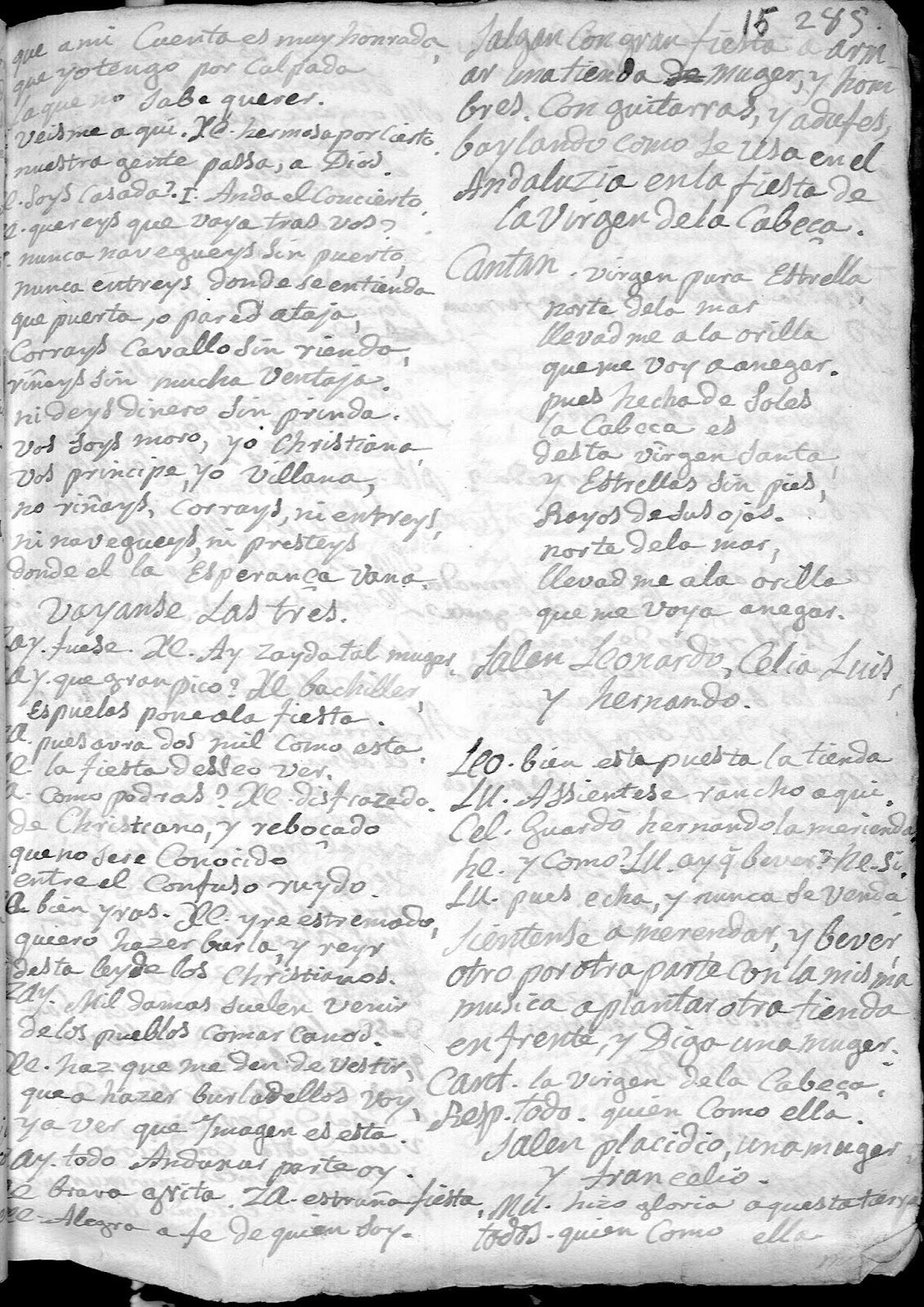

|

| Texto manuscríto de los personajes de la obra de Lope de Vega Carpio "El Bautismo del Príncipe de Marruecos y la tragedia del Rey Don Sebastián. |

La figura de Muley Xeque aparece por primera vez en esta obra

de Lope de Vega al terminar el acto primero, en el momento que antecede al

episodio de la muerte de su padre y del rey don Sebastián de Portugal (1).

Lope de Vega incorpora la figura del infante marroquí en la

última escena de la primera jornada, con el propósito de contextualizar al

personaje en la cadena de los hechos históricos, que utiliza como marco para el

relato dramático de la primera parte En

la biografía del infante marroquí, Oliver Asín, 1955, páginas 176 y 177,

comenta que, en el acto primero de la obra, “Lope situaba y destacaba

perfectamente a Muley Xeque dentro de aquel gran episodio de la historia de

Marruecos y Portugal, lo cual, repetimos, no tenía Lope más remedio que llevar

a las tablas, puesto que era trascendental en la vida de Muley Xeque” (2).

|

| Comienzo del Acto Segundo de la obra de Lope: El Bautismo del Príncipe de Marruecos y tragedia del Rey Don Sebastián. |

|

| Página del Acto Segundo de la obra de Lope de Vega: el Bautizo del príncipe de Marruecos y la Tragedia del Rey Don Sebastián. |

La acción transcurre en el puerto de Tánger. El joven Muley Xeque,

a la espera de la armada del cristiano Sebastián I de Portugal , está razonando

sobre el futuro desenlace de la batalla junto a Albacarín. Aunque tenga

solamente doce años, el príncipe parece demostrar en sus parlamentos

inteligencia y coraje. Es el mismo Sebastián quien enfatiza este aspecto al

conocer al infante después de desembarcar en las costas africanas. Durante el

encuentro, Muley Xeque, efectivamente, exhibe intrepidez frente a su padre

Muhammad al-Mutawkil y el rey

portugués. El diálogo entre los tres personajes se configura como el primer

recurso del que Lope se sirve para dar viveza, expresividad y fuerza al retrato

del joven príncipe islámico. Después de la despedida entre Muley Xeque y su

padre, la figura desaparece por completo de la escena al ser enviado a Mazagán

por Sebastián I de Portugal. Lope reserva los últimos versos para esbozar

rápidamente el enfrentamiento entre las tropas portuguesas y marroquíes y dar

cuenta de la muerte de Sebastián y del padre de Muley, Muhammad al-Mutawkil.

|

| Página donde comienza el Acto Segundo de la obra de Lope de Vega Carpio: El Bautizo del Príncipe de Marruecos y tragedia del Rey Don Sebastián. |

|

| Página segunda del Segundo Acto de la obra. En esta página se da detalle de la composición del ejercito cristiano. |

En el acto segundo Lope de Vega cambia en su obra: lugar,

acción y tiempo dramáticos. Acelera la narración y utiliza el recurso de la

elipsis temporal (corte en el tiempo) para representar el paso de catorce años.

Gracias al cuantioso salto cronológico, Lope de Vega puede intercalar al

personaje del príncipe en territorio español, precisamente en la ciudad de

Andújar, en Andalucía. El autor decide omitir la crónica de la estancia de

Muley en Portugal para dedicar más tiempo a la fase adulta de su vida asentada

en España, el momento más relevante de la evolución personal del príncipe y,

por eso, núcleo central de la teatralización de su historia. Muley Xeque, pieza

importante en el ajedrez político de esa época por las relaciones entre

ingleses, marroquíes y españoles, está en la Península bajo protección de

Felipe II y, aunque viva con todo tipo de privilegios, reside allí como rehén

esperando a que se llegue a una solución final de las negociaciones para

regresar a Marruecos (3).

|

| Catequesis del fraile del Convento de la Victoria a Muley Xeque. |

|

| Cantar que se usa en Andalucía a la Virgen de la Cabeza. |

Es precisamente en este punto cronológico cuando el segundo

acto de la obra puede dar comienzo: estamos en mayo del año 1593 y, sin

saberlo, el príncipe está a punto de cambiar su vida. Antes de que aparezca en

escena, el diálogo entre los dos moros Almanzor y Albacarín es el medio

dramático elegido y aprovechado por Lope de Vega para dibujar el retrato del

príncipe musulmán adulto. Lope de Vega Carpio trabaja con cuidado la

tridimensionalidad del personaje principal: Muley es un príncipe generoso, se

deja amar por todos, tiene un talle extremado, bien proporcionado, y muestra

majestad en su compostura. Toca la música con mucho arte, danza y baila a la

cristiana, monta a caballo con elegancia, es muy rico, tiene un séquito de cien

moros y veinte moras, y posee también una escolta de alabarderos. Se deleita

con la caza y en asistir a los espectáculos de toros tan habituales en el reino.

Las cualidades físicas y morales están, entonces, perfectamente mencionadas: el

único aspecto del que no se habla es el religioso y no es detalle

insignificante al saber que será el eje temático principal de los siguientes

actos de la comedia que va a desarrollar. En la segunda jornada, por tanto,

Lope de Vega se acerca al clímax de la historia paulatinamente, construyendo

las escenas una detrás de la otra con mucha atención para conseguir desembocar,

al final del acto, en el momento nuclear y poder aprovecharse de la eficacia de

las secuencias narrativas utilizadas anteriormente. En la primera escena que

lleva hacia la conversión, vemos a Muley Xeque fascinado por el entusiasmo que

reina entre la gente de Andújar. El criado Zaide le explica que la ciudad está

en bullicio por acoger una de las romerías más antiguas de toda España:

De la Cabeza llaman aquesta María,

que es Virgen de gran belleza;

y en toda el Andalucía,

adornada de riqueza.

Preséntanle varios dones,

traen tiendas y pabellones

a aquel campo los cristianos

y en las tiendas y en las manos

levantan ricos pendones

|

| Sagrario del Santuario de la Virgen de la Cabeza. |

|

| Foto antigua de la bajada de la procesión de la Virgen de la Cabeza por la calzada. |

El camino hacia el conocimiento y la comprensión de lo

diferente se quiebra, por lo tanto, al cruzar las peligrosas arenas movedizas

del debate religioso: a partir de allí, se muestra una clara imposibilidad de

construcción de cualquier diálogo real entre ellos. Y, al final, afloran de

nuevo los conflictos culturales: la oposición se convierte, otra vez, en el

rechazo de lo extranjero. En la escena dramática siguiente, Muley Xeque, al

remarcar con fuerza su pertenencia a la ley mahometana, representa patentemente

al forastero incrustado o engastado en un ambiente ajeno: la tensión de las

relaciones islamocristianas en contraste, que el príncipe acaba de experimentar

en la conversación con las tres damas, lo empuja hacia una conducta de desafío

y burla del evento religioso de la romería. Decide, entonces, presenciar

disfrazado los festejos con la evidente intención de burlarse de la religión de

los creyentes españoles:

“quiero hacer burla y reír

de esta ley de los cristianos”

(versos: 1662-1663).

|

| Primitiva Casa de Cofradia de la Virgen de la Cabeza de Lahiguera a la izquierda del Arco de entrada. Foto del siglo XIX. |

|

| Subida al Santuario de la Virgen de la Cabeza por la Calzada de las Hermandades. Foto del siglo XIX. |

|

| Procesión de la Virgen de la Cabeza en el siglo XIX. |

|

| El Santuario en Domingo de romería con el Cerro Cabezo abarrotado de peregrinos. Foto del siglo XIX. |

|

| Toma desde la parte posterior de la primitiva Casa de Cofradia de Lahiguera con vista general del Cerro del Cabezo. |

| |||||||||||

| Casa de la Cofradía de Lahiguera reformada con dos balcones a la izquierda junto al Arco de entrada. Imagen de otros tiempos con los burros esparcidos por todos lados. |

| |

| Foto antigua del Altar Mayor del Santuario. En la foto de arriba se puede ver en detalla la reja que daba entrada al prebisterio. |

|

| Edificio del Santuario de la Virgen de la Cabeza antes del asedio. |

|

| Lugar de llegada de los peregrinos a caballo, con mulos o burros donde podían abrevar las bestias. Estaba situado delante del Santuario a la izquierda. |

En esta primera fase de la evolución del príncipe, Lope de

Vega pinta entonces a un personaje que, aunque pueda acreditar un buen grado de

integración en el contexto español, todavía se exhibe como una parte evidente

de lo que es ajeno a nuestras creencia y costumbres, al expresar su preferencia

sobre todo por las costumbres islámicas, que siguen en él todavía muy

arraigadas.

|

| Protección en forma de jaula para la salida en procesión de la Virgen de la Cabeza tal como la pudo ver Muley Xeque. |

|

| Descenso en procesión de la Virgen de la Cabeza a hombros de sus peregrinos. |

Después de decidir presenciar, a escondidas, la manifestación

colectiva donde el pueblo cristiano rinde culto a la Virgen de la Cabeza, el

príncipe se encuentra en compañía de un fraile que le explica la consolidación

del culto mariano en la Península, y la fuerza que la devoción a la Santísima

María ejerce en el mismo ambiente religioso español. En este preciso momento de

la escena dramática, el fraile del convento de la Victoria parece empezar una

clara tarea de evangelización del creyente musulmán. Enseñándole al príncipe Muley

el valor de la práctica del culto mariano, el fraile perfecciona los

instrumentos del pastor ahora más evangelizador para intentar lograr la

cristianización del musulmán: le cuenta cuáles son los santuarios más

importantes de España y le explica cómo las apariciones milagrosas de la Virgen

han dado lugar a los mismos templos. Muley Xeque está atrapado por los cuentos

del religioso y se declara admirado frente a la vivencia de la romería que está

experimentando. Además, el fraile le comenta a Muley algunos principios de la

doctrina del culto a María, madre de nuestro Salvador, y, para concluir, le

aclara los pasajes de la procesión que acompaña a la efigie de la Virgen por

las calles de Andújar. Al final de la escena, magistralmente construida por

Lope de Vega para ensalzar la grandeza de la potencia divina y subrayar el

vigor de la religión cristiana, el personaje de Muley se deja seducir por la

belleza celestial de la imagen de María:

“Con justa causa la llamas

sol, luna, rosa y estrella.

A burlarme aquí venía

y hele cobrado afición”

(versos: 2052-2055).

|

| Página en la que aparece al final la poesia: Con justa causa la llamas sol, luna, rosa y estrella. A burlarme aquí venía y hele cobrado afición. |

La conversión milagrosa del príncipe marroquí está a punto de

ocurrir. Al cabo de unos momentos, después de contemplar el paso de la

procesión, Muley, muy turbado, experimenta un hondo cambio de su ser. Todavía

el príncipe no entiende lo que le está pasando, en cambio, el fraile sí que se

da cuenta del milagro que la Virgen de la Cabeza acaba de realizar. Es este el

momento de máxima tensión de la obra de Lope de Vega: a partir de ahora, el

personaje de Muley irá mudándose de piel hasta convertirse, en la tercera

jornada, en una figura totalmente distinta. Con la construcción de la última

escena del acto segundo, está claro que Lope quiere poner el acento, primero,

sobre el fenómeno milagroso (nunca debemos olvidar el relevante fondo

ideológico de la obra), y luego también sobre el significado de la conversión

que implica un camino de cambio, de renovación y de reconstrucción de la

identidad de un individuo convertido. Muley Xeque, aceptando el donativo

divino, entra en un nuevo orden social y forma parte ahora de una nueva congregación

religiosa. El acto segundo termina, entonces, con la representación del acto

prodigioso de la transformación cristiana del príncipe musulmán, acción

dramática que, suponemos, dejaría a la audiencia absolutamente impresionada y,

al mismo tiempo, enganchada a la historia. La expectación del público acerca de

la resolución del caso está justificada por dejar, el autor, a la audiencia en

medio de la acción dramática principal, cuyo desenlace se configurará solamente

en el acto tercero.

|

| Descripción del final de la procesión y comienzo del Acto Tercero. |

|

| Descripción del Bautizo del Príncipe Muley Xeque. |

El abrazo del cristianismo por parte de Muley Xeque no es un

proceso que se lleve a cabo sin molestias e incomodidad: efectivamente, la

decisión de su transformación religiosa sacude con violencia al círculo de la

corte musulmana asentada con él en Andújar y se constituye como fuente directa

de unos criminales intentos acometidos contra el mismo príncipe que renuncia a

su fe. Entonces, antes de que el Xeque vuelva a aparecer de nuevo sobre las

tablas, Lope de Vega describe perfectamente los sentimientos de sus compañeros

islámicos al darse cuenta de la noticia de la conversión: la escena inicial de

la tercera jornada es significativa porque en ella se define el choque entre un

pasado abandonado y perdido (Islam) y un presente y futuro prometedor y

atractivo (Cristianismo). Sentimientos de engaño y rabia agitan a los

compañeros del séquito de Muley Xeque:

en particular, es Almanzor quien, al considerar la decisión del príncipe como

enorme agravio contra toda la umma (comunidad) islámica, medita en secreto

asesinarle. Subrayamos, entonces, que la conversión del príncipe empuja a sus

hermanos musulmanes a valorar a Muley de forma diferente: el Xeque ya no es su

líder carismático y futura esperanza como nuevo sultán para el reino de

Marruecos, sino un enemigo que hay necesariamente que eliminar. Paralelamente

al planteamiento de los proyectos de

homicidio contra Muley, el poeta presenta, en la escena siguiente, el

procedimiento de construcción de la nueva identidad del príncipe: cabe destacar

la maestría con la que Lope de Vega muestra la dinámica de la adaptación

gradual del nuevo creyente a su nueva vida religiosa y credo cristiano. El

proceso de evangelización que va perfilando Lope de Vega se apoya en la

exposición de algunos contenidos catequéticos que el fraile victoriano (por

ser del convento de la Victoria) explica a

Muley Xeque a la hora de instruirle y encaminarle hacia su nueva fe. Después de

terminar el catecumenado y sobrevivir al intento de asesinato a manos de los

musulmanes, el príncipe está a punto de concluir definitivamente su evolución

como nuevo individuo cristiano: la última parte de la obra se dedica, de hecho,

a la dramatización de la fastuosa ceremonia del bautizo, último escalón del

proceso de incorporación del príncipe al ambiente cristiano y español.

La ceremonia es una escena que sella oficialmente la

transformación cristiana del protagonista y que, a nivel ideológico, marca la

victoria de la ley católica sobre la islámica. Finalmente, Muley Xeque,

príncipe de Fez y Marruecos, al recibir el bautismo en el monasterio del

Escorial por padrino Felipe II frente a la corte entera, se convierte en nuevo

devoto católico con el apelativo de don Felipe de África, nombrado incluso por

el rey caballero de la Orden de Santiago.

Es muy fiel a la historia la descripción de la fastuosa

ceremonia del bautizo del príncipe Muley Xeque, la razón es que Lope de Vega asistió

personalmente al acto religioso, por ser secretario del duque de Alba en esa

concreta etapa de su vida. Por lo que atañe a los detalles de la segunda parte

de la “vida cristiana” de don Felipe (el exilio) en territorio italiano y a los

posibles enlaces mantenidos con España y con el dramaturgo madrileño hasta su

muerte en Vigévano en 1621, aún queda mucho que investigar.

El soberano le otorgó el título aunque el príncipe no pudiese

claramente cumplir con una de las cuatro normas de inclusión establecidas por

los estatutos de las Órdenes Militares. Las cuatro normas de inclusión eran:

legitimidad, hidalguía, limpieza de sangre, limpieza de oficios (6), la regla

de la “limpieza de sangre”, que, según Postigo Castellanos, era “de todas las

calidades quizás la que con más rigor se averiguaba” (7).

Curiosa también la elección de la Orden de Santiago que, como

es bien sabido, fue fundada en el siglo XII para proteger de los ataques

islámicos a los peregrinos en camino hacia Santiago. Don Felipe de África vivió

entonces, con todos los honores de su estatus, en Madrid en un palacio en la

calle de las Huertas, hasta 1609, año en el que los moriscos españoles

empezaron a ser expulsados de la Península. En la misma temporada, como señala

Lope de Vega en la novela “La desdicha por la honra”, ya está “el príncipe de

Fez en Milán, sirviendo a su Majestad con un hábito de Santiago en los pechos”

(8).

En fin, por causa de los decretos de expulsión promulgados

por el soberano, don Felipe de África tuvo que recuperar forzosamente la

antigua posición que conservaba en el orden social de la época, o sea, el de

moro converso, condición que le obligó, al igual que cualquier otro cristiano

nuevo de moro, a alejarse definitivamente del territorio español.

A continuación dejando lo expresado en la obra de Lope de

Vega, buen amigo de Muley Xeque, vamos a mostrar el hecho histórico tal como

aparece en los tratados de historia de los tres paises.

El príncipe al que nos referimos se llamaba Muley Xeque y,

con ese nombre, nos resultará fácil suponer que hablamos de un personaje

musulmán y marroquí. Sin embargo, no siendo del todo desacertada la deducción,

hay que matizarla porque aunque empezó con tales condiciones, al final de su

vida éstas habían cambiado radicalmente, dado que paso de ser un aspirante al

sultanato de Marruecos, hijo del sultán titular derrocado, a ser un personaje

que abrazó el cristianismo en su exilio español donde vivió feliz en el reino

de España, hasta que los difíciles avatares del período a caballo entre los

siglos XVI y XVII y con la referencia a la Orden Real de expulsión de los

moriscos, le obligaron a marcharse también de esa tierra de acogida, para

fallecer en otra lejana tierra, ajena a su vida y mundo hasta entonces, la

bella Italia.

Jaime Oliver Asín, en su obra: Vida de don Felipe de África,

principe de Fez y Marruecos (1566-1621) Editorial CSIC. Patronato Menéndez Pelayo,

Instituto Miguel Asín,

Madrid, Granada 1955.) hace la siguiente descripción del

personaje: “Nuestro protagonista, el

príncipe Muley Xeque, posteriormente bautizado como don Felipe de África, nació

en Marruecos en 1566. Era hijo del rey de Fez y Marruecos y último descendiente

de la dinastía Saadí, la anterior a la actual que es la dinastía Alauita. Lope

de Vega lo describió como una persona de talle extremado, fornido, de perfectas

proporciones y de rostro modesto, cabello rizado, alegre de ojos y falto de

barba. Su padre, Muhammad fue destronado y huyó con su hijo, refugiándose en el

Peñón de Vélez de la Gomera. Corría el año de 1577. Allí abrigó la esperanza de

que el joven e impetuoso rey Sebastián I de Portugal lo ayudase a

recuperar el trono. Sin embargo, al año siguiente, en la batalla de

Alcazarquivir, no solo fueron derrotados sino que le costó la vida a ambos

monarcas, al luso y al Saadí. El protagonista de nuestra historia, que apenas

tenía doce años, escapó con vida, ayudado por los portugueses que consiguieron

trasladarlo a Lisboa.

| Retrato del Rey Sebastián de Portugal por Cristovao de Morais. |

Sebastián I de Portugal, apodado “el Deseado” fue hijo

póstumo del infante Juan Manuel de Portugal (hijo de Juan III el Piadoso) y de

su esposa, la archiduquesa Juana de Austria, infanta de España, hermana de

Felipe II. Era, por tanto, nieto de Carlos I de España por vía materna y

bisnieto por el lado paterno de Manuel I de Portugal. Sebastián llegó al trono tras la

muerte de su padre en 1554, dos semanas antes de su nacimiento, quedando bajo

la potestad de su abuelo cuyo fallecimiento se produjo tres años más tarde de

nacer Sebastián. Al ser todavía un niño, la regencia recayó primero en su

abuela paterna, Catalina de Habsburgo, y después en su tío-abuelo, el cardenal

Enrique de Portugal. Durante este periodo continuó la expansión colonial en

Angola, Mozambique y Malaca; también se produjo la anexión de Macao (1557).

Cuando era sólo un bebé, su madre, Juana de Austria, que había quedado viuda

unos meses antes, abandonó la corte de Lisboa para retornar a Castilla, siendo

rey su abuelo Carlos V. Dejó el bebé a cargo de su suegra, la reina regente, no

volviendo a verlo nunca más, aunque bien es cierto que a lo largo de su vida se

escribirían de forma continuada hasta el fallecimiento de la princesa Juana.

Por ello, el príncipe creció sin referentes paternos, criado en una corte

cargada de conflictos entre la reina regente, su abuela, y su tío, el cardenal

Enrique. Sebastián era un niño frágil, resultado de generaciones de matrimonios

entre miembros de una misma familia. Por poner un ejemplo, tenía sólo cuatro

bisabuelos (cuando lo normal es tener ocho cuando no hay consanguinidades) y

tres de ellos eran descendientes del rey Juan I de Portugal. Ante tan alto

grado de consanguinidad y las contrariedades de su crianza se vió afectado

tanto físicamente como psiquicamente. Como consecuencia de una serie de uniones consanguíneas entre

la Corona portuguesa y la castellana, don Sebastián, bisnieto de la reina Juana

la Loca, heredó la enfermedad mental de ésta, manifestándose en un místico afán

de gloria al que supeditó todas sus acciones. Su nacimiento fue esperado con

ansia en la Corte lisboeta, ya que, de no realizarse o frustrarse el parto de

la infanta Juana de Austria, el trono corría peligro de ser anexionado al rey castellano

precisamente por los pactos dinásticos entre ambas coronas.

El joven rey creció bajo la guía e influencia de los

jesuitas. Fue un místico que dedicaba largos periodos a la caza. Se convenció a

sí mismo de que era un gran capitán de Jesús en una gloriosa cruzada contra la

expansión del poder turco en el norte de África. De hecho durante el último año

de vida de Juan III, las tropas portuguesas se retiraron de sus fortalezas en

Marruecos, lo que permitió la expansión del Imperio turco. Esto abrió un

segundo frente en el inacabable conflicto entre turcos y cristianos. Durante su

juventud, jamás se interesó por las mujeres ni dio síntomas de desear contraer

matrimonio. Algunos biógrafos aluden a una enfermedad en su órgano sexual, que

le provocaba impotencia y esterilidad, y que se acentuaba con la práctica de

ejercicio físico y se relativizaba con el reposo, de lo que nunca llegaría a

curarse. Según Henry Kamen “Parece que el rey estaba lejos de ser frígido, pues

tuvo un buen número de aventuras homosexuales, y algunos acompañantes de su

corte eran al parecer también homosexuales”. La reina Catalina de Austria

intentó sin éxito concertar su enlace matrimonial con la princesa española

Isabel Clara Eugenia, pero el rey Sebastián nunca aceptó ningún tipo de

compromiso.

Poco después de alcanzar Sebastián I de Portugal la mayoría de

edad, y a pesar de no tener hijos ni heredero, inició los planes para organizar

una gran cruzada contra Fez. Su tío Felipe II de España intentó convencerle de

no hacerlo. En una famosa entrevista que mantuvieron los dos reyes, en el

monasterio de Guadalupe, durante la Navidad de 1576, con el duque de Alba

presente, Felipe II intentó razonar con Sebastián de Portugal. Éste, sin

embargo, solo parecía interesado en solicitar ayudas concretas para sus planes

de invadir África. En un momento en el que Felipe II estaba trabajando para

llegar a una tregua con los turcos en el Mediterráneo, parecía poco juicioso

abrir un nuevo frente bélico en el sur. Felipe II al final cedió y le ofreció

algún apoyo. “Me resolví de offrescerle cinquenta galeras y cinco mil

españoles”, pero tendría que pagarlos. El rey de España también insistió en

que, dados los riesgos evidentes de la operación, Sebastián no debía participar

personalmente en la invasión. Los soldados españoles serían de los que salieran

de Flandes para ir a Italia. A su regreso a Madrid, Felipe II le dijo al

embajador imperial Khevenhüller que Sebastián “tiene buena y santa intención,

pero poca madurez”. “Le he persuadido de

palabra y por escrito”, dijo, “pero no ha aprovechado nada”. En 1578 el rey de

España envió a Juan de Silva como embajador a Portugal para intentar detener a

Sebastián. El humanista Benito Arias Montano también fue enviado a Lisboa con

una misión parecida. A pesar de los esfuerzos españoles, la famosa expedición a

Marruecos tuvo lugar.

“La política

española en el Norte de África se basó en gran medida en intervenir en las

constantes disputas dinásticas de sus monarcas, favoreciendo la

discordia. A tal fin, la Corona

hispana fomentó la conversión de su pretendiente, bautizado con el

nombre del rey español que lo amparaba” (9). Como entonces el norte de

África era un territorio de especial importancia geoestratégica para el control

del Mediterráneo, (tal como sigue siendo ahora, a pesar del paso del tiempo y

todos los adelantos en los sistemas de vigilancia actuales del estrecho), y una

muestra de su importancia estratégica, ya en ese tiempo, lo fueron las

continuas disputas entre los regentes del imperio otomano, españoles y

portugueses. Por todo ello el rey luso Sebastián I no sólo decidió intervenir a

favor del derrocado sultán Muhammad al-Mutawkil, sultán de Fez, a través de un

pacto a alianza, sino que decidió hacerlo personalmente participando en la batalla

de Alcazarquivir en 1578.  |

| Muley Xeque, Sultán de Marruecos saliendo de Meknés pintado por Delacroix. |

En efecto, el Rey Portugués Don Sebastián I, siempre anheló

tener pie en el Norte de África y cuando Mutawaquil fue destronado vino a

ofrecerle casi un protectorado sobre Marruecos, con lo que el rey portugués acompaño

al ejército portugués desde Portugal, desembarcando en Arcila el 12 de julio

del año 1578. Esta campaña portuguesa, nacida de la voluntad mística y exaltada

del rey lusitano, iba a tener una profunda trascendencia en la historia en los

años siguientes.

Portugal había tenido muchos intereses en África, desde la

conquista de Tánger en 1471, y Sebastián I estaba muy interesado en conservar

la posición de su país en esa zona, contra los emires enemigos pertenecientes a

la dinastía Saadí. La gran flota que partió de Belem el 24 de junio de 1578,

con más de ochocientas naves entre las grandes y pequeñas, abarcando desde

galeones, carabelas y galeras, llevaban un total de 20.000 hombres. Portugal

sola, con su diminuta población, no era capaz de reunir tal cantidad de

hombres. Alrededor de una cuarta parte del ejército eran voluntarios de todos

los países cercanos del occidente europeo, incluido un contingente de España,

que embarcó en Cádiz. Entre ellos había un destacamento de tropas enviadas por

el papa, bajo el mando del inglés Sir Thomas Stukeley. Los barcos tomaron

tierra en lo que hoy es el puerto de Arzila, a pocas millas de Tánger, donde el

ejército debía reunirse con los aliados musulmanes bajo el mando del saadí

Mohamed al Masluk, que estaba enfrentado a otros emires. Los emires enemigos

proclamaron una yihad contra las fuerzas invasoras.

Deseoso de entrar en acción, el joven rey Sebastián de 24

años condujo a sus tropas desierto adentro para enfrentarse a unos ejércitos

que eran el doble del suyo, los bereberes bajo el liderazgo de Muley Abd

al-Malik, el sultán saadí de Marruecos. Desde el principio hubo presagios

desfavorables. El ejército iba acompañado por miles de criados, esclavos y

prostitutas, cuyo trabajo era favorecer que los nobles se sintieran a gusto y

cómodos. Para facilitar el transporte, el rey también llevaba más de mil

carros.

El 4 de agosto de 1578 se enfrentó a las tropas de Al-Malik

en Alcázarquivir, en lo que se conoce como la Batalla de los Tres Reyes, que

terminó en el desastre que predijeron los españoles con anterioridad. Tuvo

lugar a orillas del río Majazen la famosa “Batalla del Ued El Majazin” o la

“Batalla de Alcazarquibir” (actual Ksar el-Kébir), o la “Batalla de los Tres

Reyes” que ha pasado a la historia con estos nombres, y que terminó en el

desastre que predijeron los españoles, donde los portugueses fueron derrotados.

La derrota de los aliados fue total y encima doblemente trágica, pues tanto

Sebastián como Al-Mutawkil fallecieron en combate. De hecho, también murió Abd

al-Malik al-Mutasim o Al-Malik y así, los dos principales países implicados

Portugal y el Sultanato de Fez se quedaron sin rey. Don Sebastián de Portugal

pereció en el campo de batalla a los 24 años de edad, el Sultán reinante Mulay

Abd al-Malik falleció en su tienda de campaña durante la lucha y el propio

Mohammed Mutawaquil, padre de nuestro Felipe de África muere ahogado al cruzar

el río en su huida. Por ello se conoce este combate con el nombre de “Batalla

de los tres reyes”.

|

| Batalla de Alcázarquivir y muerte del Rey Sebastián de Portugal. |

Cuando en el año 1555 su hermano Muley Abdallah subió al

trono marroquí, tras derribar a la efímera dinastía wattasí, Abd al-Malik y sus

hermanos huyeron del país temiendo la crueldad del nuevo emir. Abd al-Malik,

conocido por las crónicas cristianas con el nombre de El Maluco, entró al

servicio del sultán turco y se estableció en Argel, donde esperó hasta la

muerte de aquél. En el año 1574, Muley Abdallah falleció y fue sucedido por su

hijo primogénito Muley Muhammad al-Mutawakkil, el futuro Muhammad II, llamado

El Negro por ser hijo de una esclava negra. Abd al-Malik, que había servido

bien al sultán turco Selim II en la batalla de Lepanto, pidió ayuda al nuevo

sultán Murat III, quien se la concedió mandándole 6.000 jenízaros perfectamente

adiestrados en la guerra, con los que pudo derrotar a su sobrino Muley Muhammad

en el año 1575, tras lo cual se apoderó del trono y entró triunfalmente en

Marrakech.

El defenestrado monarca marchó a la península Ibérica con

ánimo de concretar una alianza militar contra su tío. Felipe II de España se

desinteresó de este asunto, no así don Sebastián de Portugal, imbuido de un

fuerte y patológico ideal de gloria aprovechado por Muley Muhammad. El monarca

español trabó contactos con Abd al-Malik con el fin de que éste a su vez

tratase de convencer al monarca portugués para que no se embarcase en una

empresa militar en la que no estaba seguro de sacar gran provecho. Don

Sebastián, desoyendo todos los comentarios contrarios a la expedición,

desembarcó en Arcila (Asilah), en el mes de julio del año 1578, al frente de lo

más granado de su ejército y nobleza, contando con la colaboración de Muley

Muhammad. El resultado de la campaña no pudo ser más desastroso para todos. En

la batalla de Alcazarquivir, del 4 de agosto de ese mismo año, murieron los

tres monarcas en litigio. Abd al-Malik dirigió en un comienzo la lucha desde su

litera, pues se encontraba bastante enfermo, quizá como consecuencia de un

veneno que se le dio en el camino. Abd al-Malik murió en medio del fragor de la

batalla, pero sus criados se cuidaron de cerrar las cortinas de la litera y ocultaron

su muerte al ejército.

|

| Batalla de Alcázarquivir, el ejercito bereber envuelve a las tropas cristianas. |

La batalla de Alcazarquivir tuvo enormes consecuencias, no

sólo en Marruecos, sino también en la política y las posteriores relaciones de

las potencias europeas. Muley Abd al-Malek fue sucedido por su hermano Muley

Ahmed al-Mansur al-Dahabi (El Dorado), sin duda alguna el emir más brillante de

toda la dinastía saadí. La muerte de don Sebastián permitió a Felipe II de

España, como tío suyo que era y único pariente próximo en vida, heredar la

corona de Portugal y todos sus inmensos territorios en ultramar, con lo que

amplió todavía más su imperio territorial, con el consiguiente recelo por parte

de las demás potencias europeas.

|

| Muley Ahmed al-Mansur al-Dahabi (El Dorado). |

La descripción de la batalla podría ser la siguiente: El

ejército se desplazaba con mucha lentitud, y cuando llegaron a la zona que

buscaban, las fuerzas del enemigo ya estaban allí, esperándolos. El ejército de

al-Malik era una fuerza profesional que probablemente contaba con setenta mil

hombres, incluyendo unos veinticinco mil de caballería. Su artillería, con

treinta y cuatro cañones, ya estaba posicionada. El 4 de agosto de 1578, el día

más caluroso de la estación más calurosa del año, el ejército cristiano, en el

que servía la flor y nata de la nobleza portuguesa, con el joven rey de

veinticuatro años a la cabeza, fue aniquilado por las fuerzas bereberes. A lo

largo de las seis horas de batalla, murieron tal vez ocho mil cristianos (entre

ellos, Thomas Stukeley) y alrededor de seis mil marroquíes. La masacre fue

indudablemente una victoria musulmana. Algunos grupos de cristianos se las

arreglaron para escapar, pero más de diez mil de ellos fueron cogidos

prisioneros. Los tres jefes militares de la batalla, los llamados “tres reyes”,

corrieron el peor de los destinos. Abd al-Malik, un hombre joven de treinta y

cinco años, que ya estaba seriamente enfermo, murió durante la batalla; Mohammed

Mutawaquil o Al-Masluk pereció ahogado

cuando intentaba escapar; y el rey Sebastián se dio por desaparecido, pues su

cuerpo no pudo ser identificado en el campo de batalla (4). Sin embargo, en la

misma noche de la batalla, un grupo de soldados portugueses supervivientes

llegó a Arcila buscando refugio, y para conseguir que la guardia les franquease

la entrada en la ciudad fingieron que Sebastián venía con ellos, lo que provocó

que entre el pueblo se propagase el rumor de que el rey seguía vivo (8), con

ello se dio paso a que Sebastián I entrara en la leyenda como un gran patriota,

el “rey durmiente” que retornaría para ayudar a Portugal en sus horas más

difíciles, dando lugar al movimiento místico-secular llamado Sebastianismo.

Mientras en Portugal brotaba la leyenda del sebastianismo (el

bulo de que el rey habría sobrevivido en la batalla y volvería a Portugal),

Felipe II se encontró con una oportunidad de oro para unir ese reino a España

bajo su corona, lo que hizo en septiembre de 1580. Su muerte sin descendientes

provocó que su trono fuese ocupado por su tío-abuelo Enrique I, cuya muerte

también sin herederos en enero de 1580 abrió la crisis sucesoria que

desembocaría en la cesión de la corona portuguesa a Felipe II de España.

Durante el periodo de unión con España, entre 1580 y 1640,

cuatro pretendientes afirmaban ser el rey Sebastián; el último de ellos, que en

realidad era un italiano, fue ahorcado en 1619, sin referir la historia del

Pastelero del Madrigal. En el

Archivo Nacional de Simancas se conserva el proceso del “Pastelero de

Madrigal”, o Proceso de Madrigal. Este proceso fue declarado materia reservada

y secreto de Estado por el duque de Lerma el 23 de septiembre de 1615, con lo

que no pudo ser investigado hasta que, a mediados del siglo XIX, se levantó el

secreto procesal.

|

| Gabriel de Espinosa "el Pastelero del Madrigal" que años después intento suplantar al Rey Sebastián de Portugal dentro de la línea del "sebastianismo" |

En Marruecos la muerte del usurpador con el golpe de estado a

su hermano, no supuso la devolución de sus derechos de sucesión al joven Muley

Xeque, nuestro personaje convertido al cristianismo, que vio cómo otro tío suyo

ocupaba el hueco, era Mulay Ahmed alias al-Mansur (el Victorioso) o Ad Dahb (el

Áureo). Ante la nueva situación y para ponerle a salvo de una previsible

represalia, Portugal acogió a Muley, instalándolo en Lisboa con una pensión de

dos mil maravedíes diarios. El rey Sebastián murió en la batalla y gran parte

de la nobleza portuguesa cayó prisionera, por cuyas vidas se exigió un gran rescate,

lo que acabó prácticamente con el tesoro de Portugal. El cadáver del rey fue

recuperado del campo de batalla y sepultado inicialmente en Alcazarquivir; en

diciembre de ese mismo año fue entregado a las autoridades portuguesas en

Ceuta, donde permanecería hasta 1580, fecha en que sería trasladado al

monasterio de los Jerónimos de Belém para su entierro definitivo en Lisboa.

| Monasterio del Escorial. |

Se le puso el nombre de Felipe en honor de Felipe II, quien

le apadrinó (Felipe de África se le solía decir), nombrándosele Grande de

España y comendador de la Orden de Santiago, esto último con la curiosa

acreditación previa de no poseer sangre judía. También le concedieron la

encomienda de Bédmar y Albáñez, que le proporcionaría unas rentas más bien

escasas y por eso siempre tuvo problemas económicos, pese a que en Madrid, a

donde se trasladó cuando la ciudad fue nombrada capital del reino, habitaba en

un palacete con servidumbre.

Sobre las encomiendas de Bédmar y Albánchez recogemos

brevemente lo que incluyen dos publicaciones del Instituto de Estudios

Giennenses, son la siguientes:

Ginés de la Jara Torres Navarrete y José Manuel Troyano

Viedma: Comendadores , Señores y Marqueses de la villa de Bedmar (1227-1927).

Página 55 refieren la inclusión de Muley Xeque como encomendado de Bedmar en la

relación histórica de encomendados de la villa, y dicen:”

“Pese a la enajenación de Bedmar y sus tierras a la Orden de

Santiago, la encomienda subsistió” y detallan los beneficios económicos que

generaba “la encomienda a los comendadores tras la creación del Señorío de

Bedmar, comendadores que obtenían de la Encomienda los siguientes beneficios:

— El diezmo entero de los granos desde Cerroluengo hasta el

río Guadalquivir y desde el arroyo de Galapagar hasta dicho río.

— El diezmo de los predios de Morena y Santa Inés y la Dehesa

Vieja hasta la acequia que sale del molino de Cuadros y camino que baja del

Collado de Campanil a la puente de Bedmar.

— Los diezmos del vino y del aceite sobre los predios de

Morena y Santa Inés, salvo el del llamado Olivar Viejo.

— Dos juros en la renta de la Seda de Granada.

Un molino de aceite, exceptuado de la venta y que maquilaba

de ocho arrobas, una.”

A continuación viene una reseña del encomendado Muley Xeque en los siguientes términos:

“Don Felipe de África. Infante de Marruecos; Grande de

Castilla, gracia que le otorgó Felipe II en Madrid el 14 de febrero de 1596,

cuyo nombramiento dirigió al Licenciado Juan de Cuenca, fraile de la Orden, y

capellán de su magestad, para que fuese aceptado en dicha Encomienda. Dice así

el Rey: «Acatando los muchos y buenos servicios que don Felipe de África, hijo

del Rey de Marruecos, Caballero Profeso de la dicha Orden, a hecho a MÍ y a

ELLA, y espero que hará de aquí adelante».

Don Felipe de África era hijo de Muley Mohamed Ben Abdala y

estuvo al frente de la Encomienda hasta el 4 de noviembre de 1621 año en que

falleció. Entonces el rey nombró por título dado en Madrid a 24 de octubre de

1621 por administrador de estas encomiendas a don Luis de Venegas de Figueroa,

Comendador de Paracuellos y su aposentador mayor.”

Otra publicación del Instituto de Estudios Giennenses nos de

información de Muley Xeque, es una publicación de Narciso Mesa Fernández, en “Encomienda

de Bedmar y Albanchez en la Orden de Santiago. Página 91. Boletín del Instituto

de Estudios Giennenses, dice textualmente:

“…dejando vacante la de Bedmar y Albanchez que vino a ocupar

un curioso personaje Don Felipe de Africa, Infante de Marruecos y Grande de

Castilla, hijo de Muley Mohamed Ben Abdala, Rey de Marruecos, muerto en 1578 en

la batalla de Alcazaquivir, luchando al lado del Rey D. Sebastián contra su

hermano Muley Akbd el Melik, que lo había destronado. Por ello el Príncipe vino

a España siendo bautizado con el nombre de Felipe en honor al Príncipe

heredero, que fué su padrino y la madrina la Infanta Isabel Clara Eugenia. De

él queda aún recuerdo en Madrid en la llamada calle del Príncipe, donde vivió.

Tuvo la Encomienda desde el 14 de febrero de 1596 hasta el 18 de septiembre de

1621 en que murió en Flandes.”

Nada cambió en la vida de Muley con la subida al trono de

Felipe III, tras la muerte de Felipe II; Muley llevaba una vida similar a la de

cualquier noble español, asistiendo a misa periódica en la basílica de Atocha,

mostrando una especial afición a los toros (al igual que muchos moriscos) y con

espacio reservado en un corral de comedias. Pero no se conformaba con esa

relajada vida y solicitó ingresar como capitán en los Tercios para ir a

combatir a con los Tercios de Flandes; pero lamentablemente, aunque el rey Felipe

III se mostró dispuesto e incluso le subvencionó los gastos, el duque de Lerma

no lo consideró apropiado.

La negativa debió dejarle frustrado a Muley, ahora Felipe de

África , al igual que descubrir que la integración que intentaba no podía pasar

de ciertos límites, pues sus hijos no fueron admitidos en colegios, ni se les

permitió el acceso a cargos públicos, y probablemente comprendió que apenas

había sido nada más que un peón de Felipe II para mantener a raya al sultán

marroquí e impedir que se aliara con los ingleses y los seguidores de Antonio,

prior de Crato, candidato al trono portugués.

En ese sentido, la puntilla a su situación fue el proyecto

del valido Lerma de expulsar a los moriscos, aún cuando él se había integrado

perfectamente, al igual que otros de clase alta. Y así Muley Xeque, o Felipe de

África, decidió irse de España en 1609 para recalar en Italia, a donde habían

marchado muchos moriscos, algunos tan ilustres como Carlos de Austria (hijo del

rey de Túnez) o Gaspar de Benimerín.

Una vez en tierra trasalpina pudo conocer al papa Pío V y se

instaló en Milán, poniéndose a las órdenes del gobernador Pedro Enríquez de

Acevedo como capitán; su amistad llegaría a ser tan estrecha que Enríquez le

legó parte de sus bienes en herencia. Con el sucesor del gobernador Pedro

Enríquez de Acevedo, ya no se llevó tan bien y se trasladó al vecino pueblo de

Vigevano, donde también se hizo buen amigo del obispo alojándose en su palacio.

La muerte le sorprendió el 4 de noviembre de 1621, a los

cincuenta y cinco años de edad, dejando como albacea de sus limitados recursos

a una hija natural llamada Josefa de África, que era monja en Zamora. No se

sabe con exactitud dónde está enterrado, hay quien apunta a que puede estar

enterrado en la catedral de Vigevano cerca de Milano y esta enterrado en la Catedral,

desgraciadamente, el lugar de su sepultura, con el tiempo se ha perdido...

|

| Muley Xeque, retrato funerario de Felipe de áfrica. |

Lope de Vega, también dedicó el Soneto 169 a su amigo Felipe

de África que dice asi:

A don Felipe de África, príncipe de Fez y Marruecos:

Alta sangre real, claro Felipe,

a cuyo heroico y generoso pecho

el límite africano vino estrecho,

aunque en grandeza a Europa se

anticipe,

porque el cielo ordenó que participe

de otro imperio mayor vuestro derecho

y que se ocupen en tan alto hecho

los cisnes de las fuentes de Aganipe;

tanto os estima a vos, Príncipe,

solo,

que un día aventuró para ganaros

con cuatro reyes veinte mil personas,

trocando el bajo por el alto polo,

a Fez en Fe, y a vuestros montes

claros

por claros cielos y por mil coronas..

Granada 15 de junio de 2018.

Pedro Galán Galán.

Bibliografía:

Alonso Acero, Beatriz: “Sultanes de Berbería en tierras de la

Cristiandad, exilio musulmán, conversión y asimilación en la monarquía

hispánica (siglos XVI y XVII)”. Madrid 2006. Consejo Superior de

Investigaciones Científicas.

Belloni, Benedetta: Un retrato a doble cara pintado por Lope:

Muley Jeque (Don Felipe de África) en la obra El bautismo del Príncipe de

Marruecos, en Carlos, Mata Induráin; Adrián J. Sáez; Ana Zuñiga Lacruz, «Sapere

aude». Actas del III Congreso Internacional Jóvenes Investigadores Siglo de Oro

(JISO 2013), (Pamplona,), Servicio de Publicaciones de la Universidad de

Navarra / Publicaciones Digitales del GRISO - Colección BIADIG (Biblioteca

Áurea Digital) n. 24, Pamplona 2014: 25-36 .

Cervantes, Miguel de: Comedia Famosa El Gran Príncipe de Fez

y Don Balthasar de Loiola. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

www.cervantesvirtual.com.

Bunes Ibarra, Miguel Ángel de, y Alonso Acero, Beatriz: Muley Xeque en la

corte de Felipe II, en Daniel Gil Flores (ed.), De Maŷrit a Madrid: Madrid y

los árabes, del siglo IX al siglo XXI, Barcelona, 2011.

Bunes Ibarra, M. Á. de, y García Hernán, E.: La muerte de don

Sebastián de Portugal y el mundo mediterráneo de finales del siglo XVI,

Hispania, 1994, páginas 447 a 465.

De la Jara Torres Navarrete, Ginés ; y Troyano Viedma, José Manuel : Comendadores, Señores y Marqueses de la

villa de Bedmar (1227-1927). Página 55. Boletín del Instituto de Estudios

Gienenses.

De Vega Carpio, Lope: El bautismo del príncipe de Marruecos y

la tragedia del Rey Don Sebastián de Portugal. Ed. facsímil. Clásicos en la Biblioteca Nacional.

Gómez Moreno, Á.: Claves hagiográficas de la literatura

española (del “Cantar de mío Cid” a Cervantes), Madrid / Frankfurt,

Iberoamericana / Vervuert, 2008.

Hantout Seidel, H :

Mulay ech-Cheij, el llamado don Felipe de África (hispanista marroquí del siglo

XVI-XVII).

Mesa Fernández, Narciso: Encomienda de Bedmar y Albanchez en

la Orden de Santiago. Página 91. Boletín del Instituto de Estudios Giennenses.

Mesonero Romanos, Ramón de: El antiguo Madrid. Paseos

histórico-anecdóticos por las calles y casas de esta villa (1990) (1ª edición

1861). Madrid, edición facsímil de Ediciones Dossat. Página 148.

Morley, S. G., y Bruerton, C.: Cronología de las comedias de

Lope de Vega (con un examen de las atribuciones dudosas, basado todo ello en un

estudio de su versificación estrófica), trad. de M. R. Cartes, Madrid, Gredos,

1968.

Oliver Asín, Jaime; De Bunes

Ibarra, Miguel Ángel; Alonso Acero, Beatriz: Vida de Don Felipe de África,

príncipe de Fez y Marruecos (1556-1621). Archivum, 2009. Editorial Universidad

de Granada.

Oliver Asín, J.: Vida de don Felipe de África, príncipe de

Fez y Marruecos (1566-1621), Madrid / Granada, CSIC, 1955.

Pedraza Jiménez, F. B.: Ecos de

Alcazarquivir en Lope de Vega: La tragedia del rey don Sebastián y la figura de

Muley Xeque, en R. Castilla Pérez y M. González Dengra (eds.), La

teatralización de la historia en el Siglo de Oro Español. Actas del III Coloquio del Aula-Biblioteca Mira de Amescua,

celebrado en Granada, del 5 a 7 de noviembre de 1999 y cuatro estudios clásicos

sobre el tema, Granada, Universidad de Granada, 2001, páginas 591 a 605. “Episodios de la historia contemporánea en

Lope de Vega”, en Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura, 18, 2012,

páginas 1 a 39.

Pontón Gijón, Gonzalo: Lope de Vega,

El bautismo del príncipe de Marruecos, en Comedias. Parte XI, ed. de L.

Fernández y G. Pontón Gijón, Madrid, Prolope-Gredos, 2012, tomo II, páginas 793

a 821.

Postigo Castellanos, E: Honor y

privilegio en la corona de Castilla. El Consejo de las órdenes y los Caballeros

de Hábito en el siglo XVII. Soria: Junta de Castilla y León, 1988.

Sánchez Ramos, Valeriano: “Un Saadi converso durante

el reinado de Felipe IV: Don Felipe de áfrica, príncipe de Fez y de Marruecos”,

publicado en el nº 36,2010 de Chronica Nova: Revista de historia moderna de la

Universidad de Granada.

Zorita Bayón, Miguel: Cervantes

era vecino de un refugiado.

miguelzorita.com (en inglés).

Referencias de citas:

Bunes Ibarra y García Hernán,

1994, páginas 447 a 465. (1)

Oliver Asín, 1955, páginas 176

y 177. (2)

Oliver Asín, 1955, páginas 63 a

68 y 85 a 93. (3)

Pontón Gijón, 2012, páginas 793

a 821. (4)

Oliver Asín, 1955, página 104. (5)

Postigo Castellanos, 1988,

páginas 133 a 144. (6)

Postigo Castellanos, 1988,

página 140, n. 77. (7)

Lope de Vega, Novelas a Marcia

Leonarda, página 86. (8)

Sánchez Ramos, Un saadi converso durante el reinado

de Felipe IV: Don Felipe de áfrica, príncipe de Fez y de Marruecos. Página (9)

No hay comentarios:

Publicar un comentario