BREVE

RECORRIDO POR LA RIQUEZA GANADERA Y FORESTAL EN ANDALUCÍA DESDE EL SIGLO XIX.

En

este artículo tratamos de profundizar en la riqueza ganadera de la zona como

una opción de la utilización del suelo agrario, un aprovechamiento

complementario al rendimiento agrícola del campo.

La

zona que estudiamos tiene dos tipos de municipios claramente diferenciados; por

una parte están los agrupados como Campiña Baja integrada por los términos

administrativos de Arjona, Lahiguera, Arjonilla, Cazalilla, Escañuela, Espeluy,

Fuerte del Rey, Lopera, Mengíbar y

Porcuna, cuyas tierras participan de las peculiaridades agrarias de la zona que

lleva este nombre de Campiña Baja.

Por

otra parte están los municipios del Valle de Andújar, que lo conforman los

términos municipales de Andújar, Marmolejo, y Villanueva de la Reina, cuyas

tierras presentan caracteres propios de la zona denominada Valle del

Guadalquivir y de Sierra Morena o de montaña, al mismo tiempo.

|

| Rebaño de 3.000 cabezas de ganado ovino en Sierra Morena. |

Se

demuestra la fuerte correlación entre la estructura de la propiedad y la

explotación pecuaria de las fincas, al mismo tiempo que se denota un alto grado

de especialización, concentración y predominio de las unidades menores de

explotación, respecto a las explotaciones medianas y grandes explotaciones.

Reconocemos que el componente ganadero en las explotaciones agrarias no tiene

un papel importante, ni como aprovechamiento dominante ni como complementario

al propio aprovechamiento agrícola. De cualquier forma, en municipios

forrajeros como Andújar, Marmolejo y Villanueva de la Reina, se pudo conseguir

una utilización más integral de los recursos, así como una mayor asociación

entre agricultura y ganadería, tan solo con aprovechamientos ganaderos, a través del establecimiento de explotaciones

de especies animales complementarias como el ganado ovino y bovino, siempre y

cuando se tomaran medidas como las de: incrementar considerablemente la

producción de los forrajes y cultivos de pienso en zonas de regadío,

compatibilizar las masas forestales y los pastos para el ganado, controlar el

matorral y difundir las praderas artificiales, y desarrollar un mejor

aprovechamiento comunal de las explotaciones agrícolas, etc.

La sierra de Andújar. Jaén

La sierra de Andújar. Jaén

Después realizaremos el estudio ganadero, desde la doble vertiente de los bienes poseídos por las personas que habitan estos municipios, y como elemento definidor de unos determinados tipos de explotaciones ganaderas.

Hicimos

anteriormente un estudio de la propiedad rústica, y ahora nos detendremos en la

estructura de la propiedad pecuaria para explicar otro aspecto importante del

paisaje agrario y mostrar el componente ganadero de las explotaciones de los

municipios de la zona estudiada.

Para

ello se han utilizado la información procedente “Censos Municipales Ganaderos

de 1983”, que no son, ni más ni menos, que las relaciones de ganado que había

en cada municipio, y que cada veterinario de cada pueblo realizaba como titular

del municipio, y entregó en su momento para el estudio, en relación con los

efectivos de animales, y las especies ganaderas que cada propietario declaraba

tener. Con esta información, que tenía su mayor virtualidad en la veracidad y

actualización llevada a cabo por los profesionales de la veterinaria, tenemos una

fuente de datos mejor, que las que aportaron en el Censo Agrario de 1982, cuya

información, además de restringida y a veces de discutida fiabilidad por su

forma de realización, se refería al año agrícola de 1981-1982. Esto era así

porque las fuentes básicas de dichos

censos fueron las Cartilla Ganaderas. Estas Cartillas Ganaderas eran un

documento personal expedido por el veterinario municipal para el ganadero, en

donde iban anotados los efectivos de animales que poseía el propietario

ganadero, el grado de intensidad mayor o menor de la explotación ganadera, así

como la superficie de la explotación ganadera con que contaba el ganadero en

cuestión para la manutención y crianza del ganado.

Sierra de Andújar. Primavera.

https://www.youtube.com/watch?v=R2VlYqM94DU

Sierra de Andújar. Verano

Sierra de Andújar. Primavera.

Sierra de Andújar. Verano

Sierra de Andújar. Otoño.wmv

Sierra de Andújar. Invierno.

Los

datos fueron suministrados de las Cartillas Ganaderas, documentos que no se

pudieron utilizar personalmente por el elevado grado de secreto profesional que

exhibían los distintos veterinarios consultados, teniendo que contentarse con

los datos que estos profesionales habían entregado, que no eran otra cosa que los

referidos censos, en los que no especificaban las superficies dedicadas a cada

explotación ganadera. Con ello el valor de lo investigado y los inconvenientes

que presentaba el trabajo ya fue puesto de manifiesto por Valle Buenestado

(1981), páginas 660 y siguientes.

El

trabajo queda pues perfilado como una computación de los datos suministrados

por los veterinarios de los municipios, la confección de los datos

estadísticos, y realizar un análisis en función de los objetivos de este

trabajo y, hasta donde el estado de la documentación entregada lo permita, de

los datos de los ganaderos de los trece municipios del estudio del ámbito

geográfico marcado.

|

| Manada de borregos en una fotografía publicada en 1915 en un número de la revista Bética. |

Para

decir verdad, hay que comenzar diciendo que en esta zona de los trece

municipios estudiados, no ha existido una auténtica vocación ganadera; si bien

en los últimos años se produjo un incremento de la producción y ganadería

industrializada, de tal forma que hoy día dicha ganadería no sólo tiene

importancia en función del patrimonio de las personas, cuya economía gira en

torno a esta actividad económica, sino que, como agente económico y dependiendo

de los componentes ecológicos de esta zona, que creemos en gran parte

favorables, fueron capaces de generar importantes ingresos para tales

explotaciones ganaderas.

Resulta

conveniente realizar un análisis de la propiedad pecuaria de nuestra zona, y

conocer fundamentalmente todo lo relativo a las especies más significativas en

cuanto al número, y sobre todo la rentabilidad económica que reportan dichas

explotaciones a sus propietarios. El procedimiento seguido consistió en

clasificar las especies animales más representativas en función no solamente

del número de cabezas de ganado, sino también del número de U.G.M (Unidades de

Ganado Municipal), pues así se obtiene el verdadero valor y rendimiento de cada

especie al establecer una escala a partir de una cantidad que se toma como

guía. La unidad guía que se toma comúnmente como referencia es la cabeza de

ganado lanar.

Teniendo

en cuenta, eso sí, que se utiliza la ganadería como una segunda forma o forma

complementaria a la utilización del suelo agrícola, y es que por lo general existe

una concentración empresarial y espacial, por cuanto a la superficie de las

explotaciones, con un predominio claro de la dicotomía minifundio-latifundio.

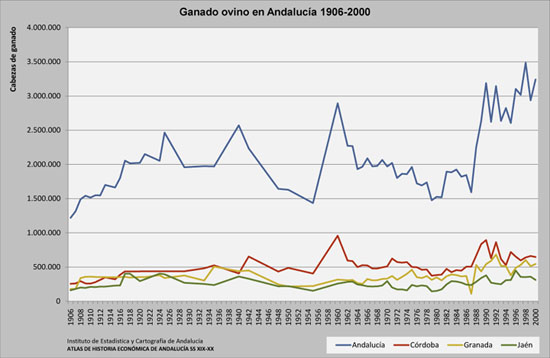

| |

| Ganado ovino en Andalucía 1906-2000. |

|

| Ganado ovino en Andalucía por municipios año 1999. |

Aunque pudiera parecer que a primera vista, esto no es así, por cuanto la relación del número de cabezas de ganado por propietario, según el Censo Ganadero de 1983, arroja una media del 117,45, lo que significa, en principio, una cierta concentración, pero desde luego no una excesiva fragmentación de las propiedad. Esto mismo se corrobora al establecer la relación propietario/Unidades de Ganado Municipal (UGM), que proporciona una media de 363,53. Sin embargo, esto no quiere decir, que todos los propietarios alcanzasen esta media, ni mucho menos, y que esa proporcionalidad se diese en cada especie animal y municipio. El estudio de la propiedad pecuaria se realizó en función de las especies ganaderas de producción que eran las dominantes, y las que jugaron un cierto papel como complemento de la dedicación agrícola de los propietarios, de tal forma que el ganado de labor no tiene ningún peso, con lo que los datos suministrados siempre están referidos a ganado y propietarios de producción ganadera.

En

el cuadro estadístico que mostramos a continuación por especies animales y por

municipios se detallan los porcentajes de U.G.M. (Unidades de Ganado Municipal)

y de propietarios para cada especie de ganado y municipio.

|

| Cuadro IV .EG-1 de la página 97 de Machado Santiago, R. (1987). |

ESTRUCTURA DE LA

PROPIEDAD GANADERA: RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE EL TOTAL DE PROPIETARIOS/UGM EN

CADA MUNICIPIO Y NÚMERO DE ELLOS EN CADA ESPECIE ANIMAL:

Andújar:

En

ganado bovino un 68,42% de propietarios y un 29,56% de UGM.

En

ganado ovino un 18,79% de propietarios y un 16,73% de UGM.

En

ganado caprino un 9,02% de propietarios y un 4,88 de UGM.

En

ganado porcino un 3,75 de propietarios y un 48,81 de UGM.

Total

de Propietarios =133. Total de UGM = 43.020.

Arjona:

En

ganado bovino un 41,17% de propietarios y un 6,10% de UGM.

En

ganado ovino un 5,88% de propietarios y un 0,12% de UGM.

En

ganado caprino un 23,52% de propietarios y un 8,35% de UGM.

En

ganado porcino un 29,41% de propietarios y un 85,42% de UGM.

Total

de Propietarios =17. Total de UGM = 7.867.

Arjonilla:

En

ganado bovino un 62,50% de propietarios y un 61,76% de UGM.

En

ganado ovino un 25,00% de propietarios y un 29,41% de UGM.

En

ganado caprino un ---% de propietarios y un---% de UGM.

En

ganado porcino un 12,50% de propietarios y un 8,82% de UGM.

Total

de Propietarios= 8. Total de UGM = 680.

Cazalilla:

En

ganado bovino un 30,00% de propietarios y un 5,56% de UGM.

En

ganado ovino un 30,00% de propietarios y un 6,95% de UGM.

En

ganado caprino un 30,00% de propietarios y un 10,75 de UGM.

En

ganado porcino un 10,00% de propietarios y un 76,72% de UGM.

Total

de Propietarios=10. Total de UGM= 2.372.

Escañuela:

En

ganado bovino un 100,00% de propietarios y un 100,00% de UGM.

En

ganado ovino un ---% de propietarios y un ---% de UGM.

En

ganado caprino un ---% de propietarios y un ---de UGM.

En

ganado porcino un ---%de propietarios y un ---%de UGM.

Total

de Propietarios=2. Total de UGM=150.

Espeluy:

En

ganado bovino un 50,00% de propietarios y un 36,69% de UGM.

En

ganado ovino un 16,66% de propietarios y un 19,78% de UGM.

En

ganado caprino un 16,66% de propietarios y un 3,23% de UGM.

En

ganado porcino un 16,66% de propietarios y un 40,28% de UGM.

Total

de Propietarios=6. Total de UGM=2.780.

Fuerte del Rey:

En

ganado bovino un 20,00% de propietarios y un 3,94% de UGM.

En

ganado ovino un 30,00% de propietarios y un 2,93% de UGM.

En

ganado caprino un 30,00 % de propietarios y un 6.04 de UGM.

En

ganado porcino un 20,00de propietarios y un 87,08 de UGM.

Total

de Propietarios= 10. Total de UGM= 5.016.

Lahiguera:

En

ganado bovino un 35,71% de propietarios y un 10,62% de UGM.

En

ganado ovino un 28,57% de propietarios y un 1,77% de UGM.

En

ganado caprino un 14,28% de propietarios y un 4,69 de UGM.

En

ganado porcino un 21,42% de propietarios y un 82,91% de UGM.

Total

de Propietarios= 14. Total de UGM= 3.898.

Lopera:

En

ganado bovino un 44,44% de propietarios y un 50,40% de UGM.

En

ganado ovino un 33.33% de propietarios y un 30,00% de UGM.

En

ganado caprino un 11,11% de propietarios y un 10,00de UGM.

En

ganado porcino un 11.11% de propietarios y un 9,60 de UGM.

Total

de Propietarios=9. Total de UGM= 750.

Marmolejo:

En

ganado bovino un 37,50% de propietarios y un 65,95% de UGM.

En

ganado ovino un 37,50% de propietarios y un 5,65% de UGM.

En

ganado caprino un 6,25% de propietarios y un 0,75 de UGM.

En

ganado porcino un 18,75% de propietarios y un 27,63 de UGM.

Total

de Propietarios= 16. Total de UGM=15.920.

Mengíbar:

En

ganado bovino un 30,00% de propietarios y un 14,82% de UGM.

En

ganado ovino un 30,00% de propietarios y un 30,41% de UGM.

En

ganado caprino un 30,00% de propietarios y un 14,27 de UGM.

En

ganado porcino un 10,00% de propietarios y un 40,67% de UGM.

Total

de Propietarios= 10. Total de UGM= 4.307.

Porcuna:

En

ganado bovino un 53,33% de propietarios y un 38,94% de UGM.

En

ganado ovino un 33,33% de propietarios y un 20,07% de UGM.

En

ganado caprino un 10,00% de propietarios y un 19,57% de UGM.

En

ganado porcino un 3,33% de propietarios y un 21,41% de UGM.

Total

de Propietarios=30. Total de UGM= 2.989.

Villanueva de la Reina:

En

ganado bovino un 38,87% de propietarios y un 75,04% de UGM.

En

ganado ovino un 52,91% de propietarios y un 17,02% de UGM.

En

ganado caprino un 8,21% de propietarios y un 7,92% de UGM.

En

ganado porcino un ---% de propietarios y un ---% de UGM.

Total

de Propietarios=39. Total de UGM= 19.676.

Total de la Zona:

En

ganado bovino un 56,25% de propietarios y un 38,88% de UGM.

En

ganado ovino un 22,69% de propietarios y un 13,40% de UGM.

En

ganado caprino un 13,15% de propietarios y un 5,92% de UGM.

En

ganado porcino un 7,89% de propietarios y un 41,78% de UGM.

Total

de Propietarios=304. Total de UGM= 110.515.

(Fuente el cuadro IV. EG-1 de Machado Santiago, R.: (1987), página

97, a partir de los “Censos Municipales Ganaderos, 1983”.)

Del

análisis de los datos se deduce en primer lugar que más de la mitad de los

propietarios poseen ganado bovino, si bien este porcentaje no se corresponde

con el de UGM, pues en este caso el mayor valor, aunque con poca diferencia, lo

ostenta la especie porcina con el 41,78%, precisamente la que tiene el menos

número de propietarios con un 7,89%. Las dos restantes especies, las de ovino y

caprino en cuanto a UGM, se quedan a bastante distancia de las bovina y

porcina, no ocurriendo así con respecto al número de propietarios que casi

duplica en número a los propietarios de la especie porcina.

Esa

distribución cuantitativa nos refleja una polarización de la propiedad en el

ganado vacuno, sobre todo, aunque también se da en menor proporción en las de

la especie del porcino, lo que refleja la abierta correspondencia con los

cambios experimentados en las dos últimas décadas de entre 1962 y 1982 en la

cabaña ganadera.

Ocurrió

que la ampliación del cultivo del cereal y olivar, además de una mayor

diversificación de otros aprovechamientos como el girasol y el algodón, junto a

una acelerada mecanización y una política de apoyo a la ganadería intensiva,

hicieron retroceder de manera ostensible las especies animales dedicadas a las

labores del campo, y en cambio, se incrementaron sobremanera las especies

animales dedicadas más a la producción, sobre todo de carne y leche, que fueron

las que disfrutaban de una mayor demanda para el consumo.

Este

hecho, explicable desde una consideración global de la zona, no lo es tanto a

un nivel espacial menor como es el espacio municipal, pues aun cuando todos los

municipios coinciden en acusar un importante grado de especialización de la

propiedad pecuaria en la especie bovina. De cualquier forma, se aprecian

diferencias , siendo los casos que más destacan: Escañuela con una

concentración manifiesta en ganaderos y UGM en la especie del bovino, y

Villanueva de la Reina, municipio donde los propietarios se reparten

mayoritariamente entre las especies del ganado bovino y ovino, mientras que las

UGM con un 75,04% la acapara la especie ovina.

|

| Ganado bovino en Andalucía 1906-2000. |

|

| Ganado bovino en Andalucía por municipios 1999. |

Junto

a la especialización que acabamos de referir, otro hecho destacable en toda la

zona es la importancia que tiene la propiedad de rango intermedio, tanto en el

porcentaje de propietarios que incluye,

como por la riqueza que estos propietarios ostentan. Por especies es evidente

en el caso de las ganaderías intensivas como el ovino y caprino, si bien en

estas, los grandes propietarios tienen cierta relevancia, cuya explicación hay

que buscarla en dos conjuntos de razones. En primer lugar, por la propensión

hacia prácticas extensivas de ganadería, dado que generan la disponibilidad de

amplias extensiones para el pastoreo; y en segundo lugar por la prevalencia de

estas especies ganaderas de poco peso específico en el cómputo de las UGM,

donde el protagonista destacado en este caso es el cerdo frente a la vaca,

precisamente donde la gran propiedad tiene una mayor significación.

También

es digna de resaltar igualmente la representación de los pequeños propietarios,

sobre todo en las especies de bovino y mucho menos en el porcino, como es manifiesto

por los datos que hemos comprobado anteriormente, lo que tiene una única

explicación, que es la de la intensividad que se realizan en las pequeñas

explotaciones, que acusaron una importante sobrecarga ganadera y en especies de

ganado, como medio para combatir el déficit de tierra sufrido y el

encarecimiento de los cereales pienso, así como de los salarios.

Si

realizamos este análisis a nivel intermunicipal, comprobamos los contrastes que

se manifiestan en cuanto a la concentración y diversificación de la propiedad

en relación al porcentaje de propietarios y de UGM en cada especie animal. En

este sentido recordar los casos extremos mencionados de Escañuela y Villanueva

de la Reina. Sin embargo, se observan también diferencias significativas entre

un conjunto de municipios y otro, de tal

manera que en Andújar, Lopera, Marmolejo, y Villanueva de la Reina presentan

una mayor disparidad de las especies y de la propiedad a excepción de la concentración propietario/UGM del

bovino, mientras que en el resto de los municipios la centralización de la

cabaña ganadera y de la propiedad es

patente, y sus ejemplos más sobresalientes pueden ser Arjona, Arjonilla y

Fuerte del Rey.

Las

condiciones ecológicas y socioeconómicas más óptimas del primer grupo de

municipios, es decir, Escañuela y Villanueva de la Reina, con relación al

segundo grupo de Andújar, Lopera,

Marmolejo, y Villanueva de la Reina también, nos explican y justifican estas

diferencias, pudiéndose destacar entre otros factores el gran número de tierras

en pleno valle del Guadalquivir, zonas de pastos en plena Sierra Morena y la

proximidad de los circuitos de distribución y consumo, etc.

Pasamos

ahora a analizar la Estructura de la propiedad ganadera con el número medio de

cabezas de ganado y U.G.M. por

propietario y especie en 1983.

ESTRUCTURA DE LA

PROPIEDAD GANADERA CON NÚMERO MEDIO DE CABEZAS DE GANADO Y UGM POR PROPIETARIO

Y ESPECIE ANIMAL EN EL AÑO 1983:

Estas cifras corresponden al

cociente de dividir el número total de cabezas de ganado y U.G.M. de cada

especie y el número de propietarios de cada uno

a nivel municipal.

Andújar:

El

coeficiente del número de cabezas de ganado bovino era de 23,29 y su U.G.M. era

de 139,78

El

coeficiente del número de cabezas de ganado ovino era de 288,00 y su U.G.M. era

de 288,00.

El

coeficiente del número de cabezas de ganado caprino era de 58,33 y su U.G.M.

era de 175,00.

El

coeficiente del número de cabezas de ganado porcino era de 1.050,00 y su U.G.M.

era de 4.200,00

El

coeficiente del número de cabezas total era de 114,81 y su U.G.M. era de

323,45.

Arjona:

El

coeficiente del número de cabezas de ganado bovino era de 11,42 y su U.G.M. era

de 68,57

El

coeficiente del número de cabezas de ganado ovino era de 10,00 y su U.G.M. era

de 10,00.

El

coeficiente del número de cabezas de ganado caprino era de 58,33 y su U.G.M.

era de 175,00.

El

coeficiente del número de cabezas de ganado porcino era de 336,00 y su U.G.M.

era de 1.344,00.

El

coeficiente del número de cabezas total era de 122,28 y su U.G.M. era de 462,75.

Arjonilla:

El

coeficiente del número de cabezas de ganado bovino era de 14,00 y su U.G.M. era

de 84,00.

El

coeficiente del número de cabezas de ganado ovino era de 100.00 y su U.G.M. era

de 100,00.

El

coeficiente del número de cabezas de ganado caprino era de ---y su U.G.M. era

de---.

El

coeficiente del número de cabezas de ganado porcino era de 15,00 y su U.G.M.

era de 60,00.

El

coeficiente del número de cabezas total era de 35,62 y su U.G.M. era de 85,00.

Cazalilla:

El

coeficiente del número de cabezas de ganado bovino era de 7,33 y su U.G.M. era

de 44,00.

El

coeficiente del número de cabezas de ganado ovino era de 55,00 y su U.G.M. era

de 55,00.

El

coeficiente del número de cabezas de ganado caprino era de 28,23 y su U.G.M.

era de 85,00.

El

coeficiente del número de cabezas de ganado porcino era de 455,00y su U.G.M.

era de 1.820,00.

El

coeficiente del número de cabezas total era de 72,70 y su U.G.M. era de 237,20.

Escañuela:

El

coeficiente del número de cabezas de ganado bovino era de 12,50 y su U.G.M. era

de 75,00.

El

coeficiente del número de cabezas de ganado ovino era de ---y su U.G.M. era de

---.

El

coeficiente del número de cabezas de ganado caprino era de --- y su U.G.M. era

de --.

El

coeficiente del número de cabezas de ganado porcino era de --- y su U.G.M. era

de --.

El

coeficiente del número de cabezas total era de 15,50 y su U.G.M. era de 75,00.

Espeluy:

El

coeficiente del número de cabezas de ganado bovino era de 56,66 y su U.G.M. era

de 340,00.

El

coeficiente del número de cabezas de ganado ovino era de 550,00 y su U.G.M. era

de 550,00.

El

coeficiente del número de cabezas de ganado caprino era de 30,00 y su U.G.M.

era de 90,00.

El

coeficiente del número de cabezas de ganado porcino era de 280,00 y su U.G.M.

era de 1.120,00.

El

coeficiente del número de cabezas total era de 171,66 y su U.G.M. era de 463,33.

Fuerte del Rey:

El

coeficiente del número de cabezas de ganado bovino era de 16,50 y su U.G.M. era

de 99,00

El

coeficiente del número de cabezas de ganado ovino era de 49,00 y su U.G.M. era

de 33,66.

El

coeficiente del número de cabezas de ganado caprino era de 101,00 y su U.G.M.

era de 546,00.

El

coeficiente del número de cabezas de ganado porcino era de 2.184,00 y su U.G.M.

era de 137,30.

El

coeficiente del número de cabezas total era de 137,30 y su U.G.M. era de 501,60.

Lahiguera:

El

coeficiente del número de cabezas de ganado bovino era de 13,80 y su U.G.M. era

de 32,80.

El

coeficiente del número de cabezas de ganado ovino era de 17,25 y su U.G.M. era

de 17,25.

El

coeficiente del número de cabezas de ganado caprino era de 30,50 y su U.G.M.

era de 91,50.

El

coeficiente del número de cabezas de ganado porcino era de 269,33 y su U.G.M.

era de 1.077,33.

El

coeficiente del número de cabezas total era de 71,92 y su U.G.M. era de 278,42.

Lopera:

El

coeficiente del número de cabezas de ganado bovino era de 15,75 y su U.G.M. era

de 94,50.

El

coeficiente del número de cabezas de ganado ovino era de 75,00y su U.G.M. era

de 75,00.

El

coeficiente del número de cabezas de ganado caprino era de 25,00 y su U.G.M.

era de 75,00.

El

coeficiente del número de cabezas de ganado porcino era de 18,00 y su U.G.M.

era de 72,00.

El

coeficiente del número de cabezas total era de 36,77 y su U.G.M. era de 83,33.

Marmolejo:

El

coeficiente del número de cabezas de ganado bovino era de 291,66 y su U.G.M.

era de 1.750,00.

El

coeficiente del número de cabezas de ganado ovino era de 150,00 y su U.G.M. era

de 150,00.

El

coeficiente del número de cabezas de ganado caprino era de 140,00 y su U.G.M.

era de 120,00.

El

coeficiente del número de cabezas de ganado porcino era de 366,66 y su U.G.M.

era de 1.466,66.

El

coeficiente del número de cabezas total era de 236,25 y su U.G.M. era de 995,00.

Mengíbar:

El

coeficiente del número de cabezas de ganado bovino era de 35,00 y su U.G.M. era

de 210,00.

El

coeficiente del número de cabezas de ganado ovino era de 436,66 y su U.G.M. era

de 466,66.

El

coeficiente del número de cabezas de ganado caprino era de 68,33 y su U.G.M.

era de 205,00.

El

coeficiente del número de cabezas de ganado porcino era de 438,00 y su U.G.M.

era de 1.752,00.

El

coeficiente del número de cabezas total era de 205,80 y su U.G.M. era de 430,70.

Porcuna:

El

coeficiente del número de cabezas de ganado bovino era de 12,12 y su U.G.M. era

de 72,75.

El

coeficiente del número de cabezas de ganado ovino era de 60,00 y su U.G.M. era

de 60,00.

El

coeficiente del número de cabezas de ganado caprino era de 65,00 y su U.G.M.

era de 195,00.

El

coeficiente del número de cabezas de ganado porcino era de 160,00 y su U.G.M.

era de 640,00

El

coeficiente del número de cabezas total era de 38,30 y su U.G.M. era de 99,63.

Villanueva de la Reina:

El

coeficiente del número de cabezas de ganado bovino era de 102,50 y su U.G.M.

era de 615,25.

El

coeficiente del número de cabezas de ganado ovino era de 418,75 y su U.G.M. era

de 418,75.

El

coeficiente del número de cabezas de ganado caprino era de 74,28 y su U.G.M.

era de 222,85.

El

coeficiente del número de cabezas de ganado porcino era de --y su U.G.M. era de

--.

El

coeficiente del número de cabezas total era de 162,33 y su U.G.M. era de 504,51.

Total de la Zona:

El

coeficiente del número de cabezas de ganado bovino era de 41,88 y su U.G.M. era

de 251,29.

El

coeficiente del número de cabezas de ganado ovino era de 214,72 y su U.G.M. era

de 214,72.

El

coeficiente del número de cabezas de ganado caprino era de 54,52 y su U.G.M.

era de 163,57.

El

coeficiente del número de cabezas de ganado porcino era de 481,08 y su U.G.M.

era de 1.924,33.

El

coeficiente del número de cabezas total era de 117,45 y su U.G.M. era de 363,53.

Datos del Cuadro IV. EG-2, página

101 de Machado Santiago, R.: (1987), página 101, a partir de los “Censos

Municipales Ganaderos 1983”.

Respecto

al promedio de cabezas de ganado y de U.G.M. que tiene cada propietario y

especie, se aprecia que el número de cabezas de ganado por propietario más alto

se encuentra en la especie porcina, siguiéndole a bastante distancia la de la

especie ovina, y sobre todo la caprina y bovina que están poco representadas en

relación con la primera. Esto mismo

ocurre con la correspondencia U.G.M. por propietario, ya que los valores más

altos los detentan el porcino, bovino,

ovino y caprino por este mismo orden, con una clara superioridad de la especie

porcina, que señalamos en primer lugar.

Todo

esto nos revela dos importantes aspectos de importancia. De una parte, el que

las especies que más sobresalen por su

número de ganaderos y riqueza que los mismos poseen son: primeramente la

porcina, siguiéndole en importancia la vacuna y ovina, para la caprina

descollar bastante menos. De otra parte, la mayor concentración por propietario

en la especie del porcino, dado el número de cabezas y U.G.M por propietario de

481,0% y 1924,3 % respectivamente, existente en esta especie, así como, aunque

menos, en el caso del ganado bovino.

Las

diferencias son también apreciables en el tamaño medio de los rebaños de cada

localidad, de lo que es bastante elocuente el dato que indica que el rebaño

medio en Lopera es de 36,77 cabezas y 83,33 de U.G.M., mientras que en

Marmolejo es de 236,25 y U.G.M. de 995,00 respectivamente.

https://www.youtube.com/watch?v=s1VZbmkij6g

Pantano del Jándula 02/04/2013-a

Pantano Jándula en Parque Natural Sierra Andújar

Sierra de Andújar - Enero de 2015.

Sierra de Andújar, Parque Natural (Andalucía).

La

diferencia está justificada por el hecho de que en Marmolejo, lo mismo que

ocurre en los demás municipios del Valle del Guadalquivir y la sierra, (Andújar,

Espeluy, Mengíbar, y Villanueva de la Reina, los aprovechamientos pecuarios

coexisten con los agrícolas por los condicionamientos ecológicos del suelo, lo

que se traduce en una mayor disponibilidad de espacio ganadero, así como en una

relativa, pero cierta, complementariedad entre ambas prácticas económicas de la

agricultura y la ganadería. Por el contrario, en Lopera, al igual que en los

municipios adyacentes como Lahiguera, Arjonilla, Porcuna, o Escañuela, el

desarrollo e intensificación de todo el sector productor agrícola del olivar, excluye

el desarrollo del sector ganadero. Está claro que factores de tipo

agroeconómico, como es el de la utilización del suelo, explican esta

interacción o no entre la agricultura y la ganadería de estos municipios. Lo

que justifica al mismo tiempo la diversificación o la concentración de las

especies animales y la propiedad dedicada a esta actividad pecuaria, según

demos prioridad a unos u otros tipos de aprovechamientos del suelo agrícola.

Efectivamente,

según lo acabado de decir, podemos comprobar cómo el mayor número medio de

cabezas de ganado y U.G.M. por propietario para cada una de las especies, lo

ostentan los municipios con mayor disponibilidad de tierras y con

aprovechamientos de pastos y forrajes, como Andújar, Espeluy, Marmolejo y Villanueva

de la Reina. Municipios donde la concentración de la propiedad se polarizó en

el ganado intensivo de producción de leche y carne. De modo contrario, en el

resto de los municipios, los de la Campiña Baja, en comparación con los cuatro

anteriores, el número medio de cabezas de ganado y U.G.M. por propietario en

cada especie animal es sensiblemente menor, con lo que comprobamos que la

centralización empresarial es un hecho patente.

En

función de todo esto, podemos decir que los municipios del Valle de Andújar

decidieron incorporarse a una economía

de mercado a través no sólo de los productos agrícolas sino también de los

ganaderos; mientras que en los municipios de la Campiña Baja, por unas

condiciones más desfavorables, se ha llevado a cabo la integración en el

mercado a través de la producción del aceite, como principal producción

agrícola, antes que a la producción ganadera, que quedó en un principio

prácticamente relegada al autoabastecimiento, que después prácticamente se

perdió por las expansión de las técnicas modernas de mercado. Todo esto

explica, a su vez, las diferencias en la propiedad y en la producción y

rentabilidad de estas estructuras agrarias.

Pasaremos

ahora a entrar con más detalle en el análisis interno de la composición de la

cabaña ganadera por municipios y para cada grupo de propietarios, lo que nos

permitirá hablar en cada contexto municipal de las diferentes explotaciones

ganaderas.

El

Censo Ganadero de 1983, elaborado por cada veterinario de cada municipio, a

partir de la información que aportaron las Cartillas Ganaderas, incluía los

datos relativos al número de cabezas por especie para cada uno de los

propietarios de cada uno de los doce municipios que estudiamos. Ello nos

permitió agruparlos según su tamaño en U.G.M. y estudiar, por lo tanto, la estructura

de la explotación ganadera.

|

| Cuadro IV. EG-3, página 104 de Machado Santiago, R. (1987). |

ESTRUCTURA GENERAL DE LA

EXPLOTACIÓN GANADERA EN EL AÑO 1983 EN

ESTOS MUNICIPIOS:

La

estructura general de la explotación ganadera en 1983 era la siguiente:

Andújar:

No

ganaderos: nº 0, y un porcentaje del 0 %.

Ganado

bovino:

Pequeños

ganaderos: nº 43, y un porcentaje del 32,33%.

Medianos

ganaderos: nº 46, y un porcentaje de 34,58%.

Grandes

ganaderos: nº 2, y un porcentaje de 1,50%.

Ganado

ovino:

Pequeños

ganaderos: nº 0, y un porcentaje del 0%

Medianos

ganaderos: nº 23, y un porcentaje del 17,29%

Grandes

ganaderos: 2, y un porcentaje del 1,50%

Ganado

porcino:

Pequeños

ganaderos: nº 0, y porcentaje del 0%

Medianos

ganaderos: nº 0, y porcentaje del 0%

Grandes

ganaderos: nº 5, y un porcentaje del 3,75%

Total

de Pequeños ganaderos 43, y un porcentaje del 35,53%

Total

de Medianos ganaderos 69, y un porcentaje del 57,02

Total

de Grandes ganaderos 9, y un porcentaje del 7,43%

Número

total de empresarios ganaderos: 121.

Arjona:

No

ganaderos: nº 0, y un porcentajes del 0 %.

Ganado

bovino:

Pequeños

ganaderos: nº 2, y un porcentaje del 11,76%.

Medianos

ganaderos: nº 5, y un porcentaje de 29,41%.

Grandes

ganaderos: nº 0, y un porcentaje de 0%.

Ganado

ovino:

Pequeños

ganaderos: nº1, y porcentaje 5,88%

Medianos

ganaderos: nº 0 y un porcentaje de 0%

Grandes

ganaderos: nº 0, y un porcentaje del 0%

Ganado

porcino:

Pequeños

ganaderos: nº0, y porcentaje 0%

Medianos

ganaderos: nº0, y porcentaje del 0%

Grandes

ganaderos: nº 5 y un porcentaje del 29,41%

Total

de Pequeños ganaderos 3 y porcentaje del 23,07%

Total

de Medianos ganaderos 5 y un porcentaje del 38,46%

Total

de Grandes ganaderos 5 y un porcentaje del 38,46%

Número

total de empresarios ganaderos: 13.

Arjonilla:

No

ganaderos: Nº 0, y un porcentaje del 0%.

Ganado

bovino:

Pequeños

ganaderos: nº 0, y un porcentaje del 0%.

Medianos

ganaderos: nº 5, y un porcentaje de 62,50%.

Grandes

ganaderos: nº 0, y un porcentaje de 0%.

Ganado

ovino:

Pequeños

ganaderos: nº2, y porcentaje del 25,00%

Medianos

ganaderos: nº 0, y un porcentaje del 0%

Grandes

ganaderos: nº 0, y un porcentaje del 0%

Ganado

porcino:

Pequeños

ganaderos: nº 1, y un porcentaje del 12,50%

Medianos

ganaderos: nº 0, y porcentaje del 0%

Grandes

ganaderos: nº 0, y un porcentaje del 0%

Total

de Pequeños ganaderos 3, y porcentaje

del 37,50%

Total

de Medianos ganaderos 5, y un porcentaje del 62,50%

Total

de Grandes ganaderos 0, y un porcentaje

del 0 %

Número

total de empresarios ganaderos: 8.

Cazalilla:

No

ganaderos: Nº 2 y un porcentaje del

20,00%.

Ganado

bovino:

Pequeños

ganaderos: nº 1, y un porcentaje del 10,00%.

Medianos

ganaderos: nº 0, y un porcentaje de 0%.

Grandes

ganaderos: nº 0, y un porcentaje de 0%.

Ganado

ovino:

Pequeños

ganaderos: nº3, y porcentaje del 30,00%

Medianos

ganaderos: nº 0, y un porcentaje del 0%

Grandes

ganaderos: nº 0, y un porcentaje del 0%

Ganado

porcino:

Pequeños

ganaderos: nº 0, y un porcentaje del 0%

Medianos

ganaderos: nº 0, y porcentaje del 0%

Grandes

ganaderos: nº 1, y un porcentaje del 10,00%

Total

de Pequeños ganaderos 4, y un porcentaje del 80,00%

Total

de Medianos ganaderos o, y un porcentaje

del 0%

Total

de Grandes ganaderos 1, y un porcentaje

del 20,00 %

Número

total de empresarios ganaderos: 5.

Escañuela:

No

ganaderos: nº 0, y un porcentajes del 0 %.

Ganado

bovino:

Pequeños

ganaderos: nº 2, y un porcentaje del 100,00 %.

Medianos

ganaderos: nº 0, y un porcentaje del 0 %.

Grandes

ganaderos: nº 0, y un porcentaje del 0

%.

Ganado

ovino:

Pequeños

ganaderos: nº 0, y porcentaje del 0 %

Medianos

ganaderos: nº 0, y un porcentaje del 0 %

Grandes

ganaderos: nº 0, y un porcentaje del 0 %

Ganado

porcino:

Pequeños

ganaderos: nº 0, y un porcentaje del 0 %

Medianos

ganaderos: nº 0, y un porcentaje del 0 %

Grandes

ganaderos: nº 0, y un porcentaje del 0 %

Total

de Pequeños ganaderos 2, y porcentaje del 100,00 %

Total

de Medianos ganaderos 0, y un porcentaje del 0%

Total

de Grandes ganaderos 0, y un porcentaje del 0 %

Número

total de empresarios ganaderos: 2.

Espeluy:

No

ganaderos: nº 0, y un porcentaje del 0 %

Ganado

bovino:

Pequeños

ganaderos: nº 2, y un porcentaje del 33,33 %.

Medianos

ganaderos: nº 0, y un porcentaje de 0 %.

Grandes

ganaderos: nº 1, y un porcentaje de 16,66 %.

Ganado

ovino:

Pequeños

ganaderos: nº0, y porcentaje del 0 %

Medianos

ganaderos: nº 0, y un porcentaje del 0 %

Grandes

ganaderos: nº 1, y un porcentaje del 16,66 %

Ganado

porcino:

Pequeños

ganaderos: nº 0, y un porcentaje del 0 %

Medianos

ganaderos: nº 0, y un porcentaje del 0 %

Grandes

ganaderos: nº 1, y un porcentaje del 16,66

%

Total

de Pequeños ganaderos 2, y porcentaje del 40,00 %

Total

de Medianos ganaderos 0, y un porcentaje

del 0 %

Total

de Grandes ganaderos 3, y un porcentaje del 60,00 %

Número

total de empresarios ganaderos: 5.

Fuerte del Rey:

No

ganaderos: nº 0, y un porcentaje del 0 %

Ganado

bovino:

Pequeños

ganaderos: nº 2, y un porcentaje del 20,00 %.

Medianos

ganaderos: nº 0, y un porcentaje de 0 %.

Grandes

ganaderos: nº 0, y un porcentaje de 0 %.

Ganado

ovino:

Pequeños

ganaderos: nº 3, y un porcentaje del 30,00 %

Medianos

ganaderos: nº 0, y un porcentaje de 0 %

Grandes

ganaderos: nº 0, y un porcentaje del 0 %

Ganado

porcino:

Pequeños

ganaderos: nº 0, y un porcentaje del 0 %

Medianos

ganaderos: nº 0, y un porcentaje del 0 %

Grandes

ganaderos: nº 2, y un porcentaje del 20,00 %

Total

de Pequeños ganaderos 5, y porcentaje

del 71,42 %

Total

de Medianos ganaderos 0, y un porcentaje del 0 %

Total

de Grandes ganaderos 2, y un porcentaje

del 28,57 %

Número

total de empresarios ganaderos: 7.

Lahiguera:

No

ganaderos: nº 0, y un p0rcentaje de 0 %

Ganado

bovino:

Pequeños

ganaderos: nº 5, y un porcentaje del 35,71

%.

Medianos

ganaderos: nº 0, y un porcentaje del 0 %.

Grandes

ganaderos: nº 0, y un porcentaje del 0 %.

Ganado

ovino:

Pequeños

ganaderos: nº4, y un porcentaje del 28,57 %

Medianos

ganaderos: nº 0, y un porcentaje del 0 %

Grandes

ganaderos: nº 0, y un porcentaje del 0 %

Ganado

porcino:

Pequeños

ganaderos: nº 0, y un porcentaje del 0 %

Medianos

ganaderos: nº 1, y un porcentaje del 7,14 %

Grandes

ganaderos: nº 2, y un porcentaje del 14,28 %

Total

de Pequeños ganaderos 9,

y un porcentaje del 78,57 %

Total

de Medianos ganaderos 1,

y un porcentaje del 7,14 %

Total

de Grandes ganaderos 2,

y un porcentaje del 14,28 %

Número

total de empresarios ganaderos: 12.

Lopera:

No

ganaderos: nº 0, y porcentaje del 0%

Ganado

bovino:

Pequeños

ganaderos: nº 4, y un porcentaje del 44,44 %.

Medianos

ganaderos: nº 0, y un porcentaje del 0 %.

Grandes

ganaderos: nº 0, y un porcentaje del 0 %.

Ganado

ovino:

Pequeños

ganaderos: nº 3, y porcentaje del 33.33 %

Medianos

ganaderos: nº 0, y un porcentaje del 0 %

Grandes

ganaderos: nº 0, y un porcentaje del 0 %

Ganado

porcino:

Pequeños

ganaderos: nº 1, y un porcentaje del 11,11 %

Medianos

ganaderos: nº 0, y un porcentaje del 0 %

Grandes

ganaderos: nº 0, y un porcentaje del 0 %

Total

de Pequeños ganaderos 8, y porcentaje del 100,00 %

Total

de Medianos ganaderos 0, y un porcentaje

del 0 %

Total

de Grandes ganaderos 0, y un porcentaje del 0 %

Número

total de empresarios ganaderos: 8.

Marmolejo:

No

ganaderos: nº 0, y un porcentaje del 0 %

Ganado

bovino:

Pequeños

ganaderos: nº 4, y un porcentaje del 25,00 %.

Medianos

ganaderos: nº 1, y un porcentaje del 6,25 %.

Grandes

ganaderos: nº 1, y un porcentaje del 6,25 %.

Ganado

ovino:

Pequeños

ganaderos: nº 5, y un porcentaje del 31,25 %

Medianos

ganaderos: nº 0, y un porcentaje del 0 %

Grandes

ganaderos: nº 1, y un porcentaje del 6,25 %

Ganado

porcino:

Pequeños

ganaderos: nº 0, y un porcentaje del 0 %

Medianos

ganaderos: nº 0, y un porcentaje del 0 %

Grandes

ganaderos: nº 3, y un porcentaje del

18,75 %

Total

de Pequeños ganaderos 10, y porcentaje del 66,66 %

Total

de Medianos ganaderos 1, y un porcentaje del 6,66 %

Total

de Grandes ganaderos 4, y un porcentaje

del 26,66 %

Número

total de empresarios ganaderos: 15.

Mengíbar:

No

ganaderos: nº 0, y un porcentaje del 0 %

Ganado

bovino:

Pequeños

ganaderos: nº o, y un porcentaje del 0 %.

Medianos

ganaderos: nº 3, y un porcentaje de 30,00 %.

Grandes

ganaderos: nº 0, y un porcentaje de 0 %.

Ganado

ovino:

Pequeños

ganaderos: nº2, y porcentaje del 20,00 %

Medianos

ganaderos: nº 0, y un porcentaje del 0 %

Grandes

ganaderos: nº 1, y un porcentaje del 10,00 %

Ganado

porcino:

Pequeños

ganaderos: nº 0, y un porcentaje del 0 %

Medianos

ganaderos: nº 0, y un porcentaje del 0 %

Grandes

ganaderos: nº 1, y un porcentaje del 10,00 %

Total

de Pequeños ganaderos 2, y un porcentaje del 28,57 %

Total

de Medianos ganaderos 3, y un porcentaje del 42,85 %

Total

de Grandes ganaderos 2, y un porcentaje del 28,57 %

Número

total de empresarios ganaderos: 7.

Porcuna:

No

ganaderos: nº 0, y un porcentaje del 0 %

Ganado

bovino:

Pequeños

ganaderos: nº 14, y un porcentaje del 46,56 %.

Medianos

ganaderos: nº 2, y un porcentaje de 6,66 %.

Grandes

ganaderos: nº 0, y un porcentaje del 0 %.

Ganado

ovino:

Pequeños

ganaderos: nº 10, y porcentaje 33,33 %

Medianos

ganaderos: nº 0, y un porcentaje de 0 %

Grandes

ganaderos: nº 0, y un porcentaje del 0 %

Ganado

porcino:

Pequeños

ganaderos: nº 0, y un porcentaje del 0 %

Medianos

ganaderos: 1, y un porcentaje del 3,33 %

Grandes

ganaderos: nº 0, y un porcentaje del 0 %

Total

de Pequeños ganaderos 24, y un porcentaje

del 88,88 %

Total

de Medianos ganaderos 3, y un porcentaje

del 11,11 %

Total

de Grandes ganaderos o, y un porcentaje

del 0 %

Número

total de empresarios ganaderos: 27.

Villanueva de la Reina:

No

ganaderos: nº 0, y un porcentaje del 0 %

Ganado

bovino:

Pequeños

ganaderos: nº 11, y un porcentaje del 28,20 %.

Medianos

ganaderos: nº 0, y un porcentaje de 0 %.

Grandes

ganaderos: nº 13, y un porcentaje del 33,33 %.

Ganado

ovino:

Pequeños

ganaderos: nº 0, y un porcentaje del 0 %

Medianos

ganaderos: nº 7, y un porcentaje de 17,94 %

Grandes

ganaderos: nº 1, y un porcentaje del 2,56 %

Ganado

porcino:

Pequeños

ganaderos: nº 0, y un porcentajes del 0 %

Medianos

ganaderos: nº 0, y un porcentaje del 0 %

Grandes

ganaderos: nº 0, y un porcentaje del 0 %%

Total

de Pequeños ganaderos 11, y un porcentaje del 34,37 %

Total

de Medianos ganaderos 7, y un porcentaje del 21,87 %

Total

de Grandes ganaderos 14, y un porcentaje del 43,75 %

Número

total de empresarios ganaderos: 32.

Total de la Zona:

No

ganaderos: nº 2, y un porcentajes del 0,65 %

Ganado

bovino:

Pequeños

ganaderos: nº 90, y un porcentaje del 29,60

%.

Medianos

ganaderos: nº 62, y un porcentaje del 20,39 %.

Grandes

ganaderos: nº 17, y un porcentaje de 5,59

%.

Ganado

ovino:

Pequeños

ganaderos: nº 33, y un porcentaje del 10,85 %

Medianos

ganaderos: nº 30, y un porcentaje del

9,86 %

Grandes

ganaderos: nº 6, y un porcentaje del 1,97 %

Ganado

porcino:

Pequeños

ganaderos: nº 2, y un porcentaje del 0,65 %

Medianos

ganaderos: nº 2, y un porcentaje del 0,65 %

Grandes

ganaderos: nº 20, y un porcentaje del 6,57 %

No

ganaderos nº2, y un porcentaje del 0,65 %

Total

de Pequeños ganaderos 126, y un porcentaje del 59,43 %

Total

de Medianos ganaderos 94, y un porcentaje del 20,75 %

Total

de Grandes ganaderos 42, y un porcentaje

del 19,81 %

Número

total de empresarios ganaderos: 262.

Los datos están tomados del

Cuadro IV. EG-3 de la página 104 del texto de Machado Santiago, R.: (1987) a

partir de los “Censos Ganaderos Municipales, 1983”. Los porcentajes están

referidos al total de empresarios municipales y zonales.

Nota: Los datos corresponden a

los apartados de: No ganaderos: menos de 30 U.G.M.; Pequeños ganaderos: De 30 a

150 U.G.M.; Medianos ganaderos: De 150 a 350 U.G.M.; Grandes ganaderos: De más

de 350 U.G.M.

Para

la clasificación de los distintos tipos de ganados hemos utilizado el valor ya

utilizado en ocasiones anteriores del rendimiento de cada especie animal, es

decir el que hemos denominado U.G.M., de esta manera, no se incluyen como

auténticos ganaderos a los que no alcanzan un mínimo de 30 U.G.M., al

considerar que tiene un corto número de cabezas, dedicadas al autoconsumo

familiar y, por tanto, no se dedican en sí a la ganadería.

Si

se consideran desde nuestro punto de vista como ganaderos a aquellos

propietarios que llegan a este número de 30, distinguiendo a partir de estas

cantidades entre pequeños, medianos y grandes ganaderos, según tengas

respectivamente un volumen de U.G.M. de entre 30 y 150 cabezas para el primer

caso de los pequeños ganaderos; la cantidad de entre 150 y 350 para los

medianos ganaderos; y de la cantidad de más de 350 cabezas para los considerados

grandes ganaderos. Este criterio de clasificación fue adoptado a partir de la

información que nos fue suministrada sobre la producción, rendimientos y

beneficios, que fueron obtenidos a través de las entrevistas y encuestas

realizadas tanto a los veterinarios oficiales de cada municipio, como a

gran número de ganaderos de los mismos.

Este

mismo criterio de clasificación se

empleó para las tres especies más importantes y significativas de la cabaña:

Bovina, ovina, y porcina. Por esta razón no se contabilizaron tampoco como

ganaderos a los propietarios, a aquellos que solamente poseían una o dos

cabezas de ganado de estas especies, pues resulta ilógico haberlos considerado

como tales en el sentido empresarial con tan reducido número de cabezas de ganado

de una u otra clase.

En

el análisis de los datos aportados por el cuadro, al fijarnos en concreto en

sus tres últimas columnas, donde se registran los datos totales de los ganaderos

una vez clasificados, y en ellos se aprecia un importante grado de concentración

en las pequeñas explotaciones, como por otra parte comprobamos cuando

analizamos la estructura de la propiedad en un artículo anterior. Comprobamos

que se da un cierto paralelismo en la relación de la estructura de la propiedad

y las explotaciones agrícolas de estos trece municipios estudiados, con las

explotaciones ganaderas que tratamos ahora. Observamos que, en lo que atañe a

las explotaciones ganaderas, la concentración es bastante más acusada en

general. Ello es debido a que los pequeños empresarios, cuando les fue posible,

compensaron la escasez de tierra, así como los reducidos beneficios extraídos

de su tierra, con la intensificación de

las explotaciones ganaderas y de sus productos pecuarios.

|

| Portada de la Revista Andalucía Ganadera y Agrícola del año 1926, ilustrada con imágenes en fotograbado de cabezas de ganado porcino de raza andaluza. |

A

escala municipal, los porcentajes de Lahiguera, Cazalilla, Escañuela, Fuerte

del Rey, Lopera, Marmolejo y Porcuna, son bastante elocuentes de lo que decimos

en cuanto a la materialización de un

pleno carácter minifundista de estas explotaciones en principio.

Por

contra, los medianos y grandes empresarios ganaderos, tienen una significación

bastante menor, entre un 19 y un 20% con respecto al total, siendo contados los

municipios donde predominan por su escasez.

Por

especies también predominó la explotación familiar fundamentalmente en el caso

de explotaciones de ganado vacuno, lo que era extensible a todos los

municipios, con la excepción de aquella otra donde la explotación del ganado

porcino tuvo una cierta relevancia.

Esta

potenciación del ganado vacuno en las pequeñas explotaciones, fue consecuencia

de un amplio conjunto de causas, que se propiciaron en un contexto de

transformaciones de las explotaciones agrarias y económicas que acaecieron en

España en los años que partiendo de 1960 se desarrollaron hasta 1985, algo que

puede parecernos paradójico cuando Naredo, J.M. (1971) página 43, hace

referencia a la que llamó “crisis de la explotación ganadera de subsistencia”,

y liga el problema ganadero a la crisis de la misma sociedad agraria

tradicional.

En

el caso que tratamos, no fue así, puesto que, junto al descenso generalizado de

la cabaña ganadera, que no olvidemos que coincide con el éxodo migratorio, el

ganado bovino surgió como un resorte de subsistencia, compensando las pérdidas

que se tuvieron con otras especies ganaderas.

Se

dio al mismo tiempo la tendencia del mercado hacia un incremento importante del

consumo de carne y de los productos lácteos del vacuno, que coincidió con una

política dispensada por el gobierno para impulsar esta producción, lo que

también fue razón suficiente para que se implantase y desarrollase este tipo de

ganado suministrador de leche.

|

| Portada de la Revista Andalucía Ganadera y Agrícola del año 1927, ilustrada con imágenes en fotograbado de cabezas de ganado vacuno de raza andaluza. |

Podría

parecer un contrasentido el auge de este tipo de explotaciones de ganado

vacuno, precisamente en las explotaciones familiares dado el alto coste que se

daba para la adquisición de por lo menos una primera res, que iniciaría la

producción lechera. La clave de este crecimiento de explotaciones vacunas,

estuvo relacionada con el papel que jugó la iniciativa política oficial, sino

la adecuación que se daba con el caso del ganado bovino a los sistemas de

ganadería estabulada, que hacían posible estas explotaciones en una superficie

relativamente reducida; y los ingresos que producían en los propietarios la

venta diaria de leche, que permitió una entrada fija y periódica de dinero que, si bien no llegaba a permitir

grandes beneficios, si creaba una cierta estabilidad y adelanto del capital sin

riesgos de especulación, como por otra parte solía ocurrir con otras

explotaciones ganaderas con otras especies animales.

De

esta forma, la especie vacuna dedicada a la producción de leche llegó a tener

una cierta importancia en toda la zona, y se convirtió en el elemento de

subsistencia de una serie de empresarios, que de otra manera, muy posiblemente,

no hubieran sobrevivido. Las explotaciones vacunas de carne precoz tuvieron

escaso desarrollo en nuestra zona.

En

las explotaciones medianas tampoco existió gran heterogeneidad en la cabaña,

antes al contrario; ocurrió que al igual que en las pequeñas, pero en mayor

grado, prácticamente quedaron centralizadas en las explotaciones del bovino,

aunque dependiendo de que se ubicaran en áreas más ganaderas, debido a las

características agroecológicas, si bien estas explotaciones también se

orientaron hacia prácticas extensivas en algunas áreas a través de la especie

ovina. Tanto fue así, que el predominio de la mediana explotación vacuna llegó

en muchos casos a ser excluyente, de que se desarrollaran explotaciones

ganaderas de otras especies bajo este tipo de explotación en una serie de

municipios como Arjona, Lahiguera, Arjonilla y Porcuna, al no disponer de

amplias zonas de pastos como las que disfrutaban las poblaciones vecinas de

Andújar, Marmolejo y Villanueva de la Reina, donde no se descartaba el

desarrollo del ganado bovino, al tiempo que se desarrollaba el ganado ovino en

un aprovechamiento conjunto.

|

| Tierras para pastos permanentes en Andalucía por municipios año 1999. |

En

las grandes explotaciones la diversidad por especies y municipios era mayor,

aunque en el primer caso tenía una gran importancia las explotaciones de la

especie porcina, donde este tipo de explotaciones dominaba siempre bajo un

régimen intensivo, como era en los municipios de Arjona y Fuerte del Rey, con

importantes limitaciones de superficie agrícola para el aprovechamiento

ganadero.

|

| Gráfico de Ganadería en Andalucía año 1865. |

|

| Gráfico de Ganadería en Andalucía año 1975. Comparando ambos gráficos podemos comprobar el incremento de la ganadería ovina, bovina y porcina , y la disminución de la ganadería equina y caprina. |

En

los municipios que disponían de áreas con extensiones de regadío, de

prados y de arbolado con encinar, se

encontraban grandes explotaciones en las tres especies más significativas,

máxime cuando estas explotaciones, con un carácter oficial o privado, estaban

íntimamente ligadas a empresas industriales de transformación de productos

ganaderos. Lo que nos explica el que en Andújar, Espeluy, Marmolejo y

Villanueva de la Reina la gran explotación subsistió con el bovino, el ganado

ovino e incluso con el porcino.

En

definitiva y como conclusión o resumen, podríamos decir que en general existió

una relación estructural entre la

propiedad y la explotación pecuaria, por cuanto en ambas se dio un importante

grado de concentración, junto a un predominio de las unidades pequeñas de

explotación respecto a las medianas y grandes, aunque debemos de resaltar la

importancia de las explotaciones grandes por su valor relativo en U.G.M., sobre

todo en las especies bovina y porcina.

Respecto

al espacio disponible de las explotaciones, dejar constancia de una clara

diferenciación de la cabaña en las explotaciones de régimen intensivo, y en las

de régimen extensivo en los municipios con características de parte de su

término en montaña, y otra parte del término en el valle de Andújar,

diferenciándolo de las explotaciones intensivas en los municipios de la Campiña

Baja, donde el cultivo del cereal y del olivar imponía una importante

limitación para las explotaciones ganaderas. Esta fue la razón por la que en

los municipios de la Campiña Baja la ganadería no se llegó a adaptar plenamente

a una economía de mercado, sirviendo tan sólo como un complemento del agrícola

a la economía familiar.

Por

todo lo dicho, el componente ganadero en la actualidad dejo de jugar un papel

importante en las explotaciones agrarias, ya que como aprovechamiento dominante

tenía poco valor, y como aprovechamiento complementario sólo lo tenían en

algunos casos. De cualquier forma, amplias zonas del valle del Guadalquivir y

de Sierra Morena por presentar en este caso, unas condiciones naturales

favorables y suficientes en las zonas de pastos, pudieron ser la fuente de

reactivación de la ganadería.

|

| Producción de carne en Andalucía 1929-2000. |

Para

que se produjera esta coyuntura serían necesarias una serie de medidas que

produjeran transformaciones profundas, en algunos casos, para conseguir un

aprovechamiento integral de los recursos de estas áreas de montaña y del valle

principalmente, de los que consideramos como más importantes los siguientes:

1.-

Promover un mayor grado de asociación entre la agricultura y la ganadería,

intensificando, sobre todo la producción de forrajes y cultivo de pienso en las

zonas de regadío.

2.-Armonizar

la política ganadera con la política forestal, es decir, hacer compatibles las

masas forestales, y los pastos, además de mejorar los pastos, controlando el

matorral y difundiendo praderas artificiales (Lorduy, 1982, páginas 10 y 11)

3.-

Promover el pastoreo de distintas especies complementarias, como ovino con bovino,

entre el valle y la montaña.

4.-

Devolver a las grandes propiedades su antiguo aprovechamiento comunal, aun

cuando se utilizase la expropiación de grandes fincas privadas, que

favorecerían la explotación cooperativa.

5.-

Aumentar la inversión de la empresa ganadera, tanto sin tierra como la que

cuenta con una base agroforestal, para lo que sería imprescindible, y en

primera instancia, disponer de ayudas y subvenciones oficiales desinteresadas.

6.-Promover

la explotación en grupo, así como la formación de empresas industriales agro

ganaderas de forma asociada, y constituir cooperativas de cara al mercado.

7.-

Promover la formación y mentalización de los ganaderos, así como la

investigación y experimentación en materia alimenticia y de razas animales, a

través de los centros oficiales existentes o creados con esta finalidad.

Con

estas medidas podría quizá la ganadería convertirse en un recurso económico

esencial y complementario para la población de esta zona, con lo que se podría

obtener un aprovechamiento más integral de la riqueza que este medio físico

ofrece, lo que exigiría un enorme esfuerzo y acometer profundas reformas con

urgencia.

Si

hacemos un breve recorrido por lo que la ganadería supuso para nuestra Comunidad

desde el siglo XIX, tan sólo decir que en la estructura del sector agrario de la

Comunidad Autónoma de Andalucía, los subsectores ganadero y forestal evolucionaron

a lo largo de la Edad Contemporánea desde unas posiciones equilibradas, y

acordes con respecto a las medias nacionales, en relación con el subsector

agrícola, a una paulatina disminución de su aportación. Así, en el siglo XIX se

encuentra en la región andaluza una nutrida cabaña pecuaria, estrechamente

imbricada en unos sistemas de cultivo tradicionales en los que agricultura y

ganadería corren parejas y se complementan, sirviéndose la agricultura del

ganado como fuerza de labor y de tiro y fuente de abonado de sus tierras, y

aprovechando estos campos y rastrojeras como pastos complementarios. Asimismo,

el espacio forestal sirve para la ancestral cría ganadera extensiva,

configurándose así un complejo ciclo agro-ganadero-forestal.

Desde

la segunda mitad del XIX, las roturaciones y avances de los cultivos erosionan

las superficies arbóreas y de pastos, mientras la ganadería, con todo, conoce

un cierto progreso al perpetuarse los esquemas agrarios tradicionales hasta el

primer tercio del siglo XX. No obstante, las líneas de modernización de la

agricultura (abonos artificiales, maquinaria…) que por entonces van adquiriendo

fuerza anuncian la ruptura de este horizonte. Tras la parálisis del período

bélico (1936-1939) y postguerra inmediata, la renovación de la agricultura, que

se desliga de su dependencia ganadera, y de las propias explotaciones

pecuarias, forzadas a reconvertirse a sistemas industriales e intensivos, así

como la baja rentabilidad de los aprovechamientos forestales, redundan en una

tendencia a la baja de estos subsectores productivos, de modo que Andalucía,

como se ha dicho, se hace más agrícola, en detrimento de sus vertientes

ganadera y forestal.

La

comparación de los datos de la cabaña ganadera andaluza en 1865, y algo más de

un siglo después, resultan altamente expresivos de la evolución seguida por el

subsector pecuario. La disminución de la cifra absoluta total, casi en un

millón de reses de ganado mayor, es ya indicio de su retroceso en el Edad

Contemporánea y de la primacía final de la agricultura en la economía agropecuaria

regional. Muy significativo es también el reparto interno de las distintas

ramas ganaderas. Junto a la estabilidad relativa del mayoritario ganado ovino,

se aprecia el aumento numérico o porcentual del bovino y porcino por su

vinculación al abasto, ante el aumento del consumo de carne en la segunda mitad

del XX. Menos favorecido en este aspecto, disminuye el caprino, y desciende

sobre todo, en muy considerable cuantía, la cabaña equina (caballar, mular,

asnal), la más unívocamente ligada a las labores, tiro y transporte, una vez

desplazada por la modernización de los sistemas de explotación agrícolas.

|

| Producción de lana en Andalucía entre 1929 y el año 2000. |

La

trayectoria de una de las vertientes más señaladas de la producción pecuaria,

la carne, pese a la falta de datos y su fiabilidad, sobre todo en fechas

tempranas, por el autoconsumo y otros motivos, muestra los avances del primer

tercio del siglo XX, el estancamiento de los años centrales de esta centuria,

para remontar con celeridad en el tercio final del siglo XX, en consonancia con

el aumento de su consumo en la dieta familiar, y la reestructuración del

subsector mediante explotaciones industriales intensivas destinadas al abasto,

de porcino, que en el quinquenio 1980-1984 llegó a superar el 50% de la carne

producida, en vacuno y aves principalmente.

En

un contexto pecuario en el que prima, con mucho, la producción del ganado de abasto,

la lana presenta una trayectoria relativamente estable. Su incidencia relativa

respecto a la producción final ganadera de Andalucía es menor y descendente,

pasando de representar el 3,2% del total regional en 1955 al 0,4% en 1985.

También

bajo las carencias estadísticas apuntadas, la trayectoria de producción de

leche en Andalucía es netamente positiva en el curso del siglo XX, espoleada

por fuerte aumento de la demanda y la reglamentación de su comercialización.

Sus cifras escalan con rapidez en la segunda mitad de la centuria,

reordenándose sus cuotas internas desde un consumo equiparado de leche de

caprino y de bovino entre 1950-1965 a un completo predominio de la producción

láctea bovina, que para el decenio 1976-1985 significa ya casi el 80% del

total.

|

| Panel de azulejos con una ingenua representación cartográfica del panorama ganadero de la provincia de Sevilla, situada en la Plaza de España de la capital sevillana, terminada en 1928. |

|

| Superficie arbórea forestal en Andalucía por municipios en 1999. |

| |

| Superficie forestal de Andalucía entre los años 1900 y 1988. |

|

| Superficie forestal de Andalucía por estratos de vegetación entre los años 1949 y 1988. |

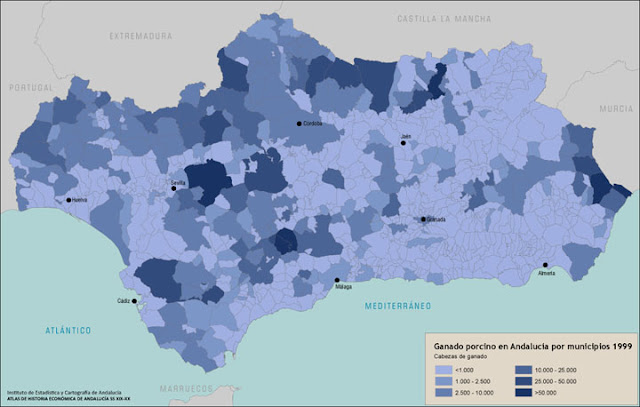

Las aportaciones de las producciones de los subsectores ganaderos y forestal de Andalucía a lo largo del siglo XX muestran, en el primer caso un ascenso prolongado, que se refuerza sobre todo desde mediados de la centuria con la progresiva difusión del modelo de explotación intensiva, sobre todo en los ramos del ganado porcino y vacuno, frente al tradicional régimen extensivo anterior. Mayores debilidades denota la producción forestal, con netos retrocesos en el período central del siglo y una recuperación en el cuarto final gracias a las políticas repobladoras y de fomento en este subsector. Con respecto a su participación porcentual respecto al conjunto del sector agrario regional y su evaluación comparativa con las medias nacionales, la producción ganadera sigue una tendencia creciente, que, sin embargo, se aminora en la segunda mitad del siglo, pasando de cifras incluso superiores al promedio nacional en 1900 (aportación del 13% al total de la producción agraria regional frente al promedio nacional del 9,5% de la producción pecuaria), para equipararse en 1931, en torno al 19%, e iniciar una serie descendente que concluye con una aportación de la ganadería del 14,2% en el contexto agrario regional, frente al 38% de la media de su contribución en España en 1998. Similar trayectoria, pero con cifras absolutas y porcentajes muy inferiores, se observa en los que concierne a la producción forestal, que en 1900 importa algo más del 8% de la producción total agraria andaluza, frente a una media nacional de este subsector del 9,5%, reduciéndose a un 2,9% en el marco agrario regional en 1955, frente al 5,3% nacional, y finalmente, en 1998, un 1,9% del producto agrario andaluz, en contraste con el 3,5% que supone el promedio de la nación.

Hasta

mediados del XX, la ganadería andaluza guarda una estrecha relación con la agricultura

y otras actividades, como el transporte, con una cabaña equina y vacuna que en

un alto porcentaje se emplea como fuerza de labor y de tiro y fuente de abono

orgánico; desde el primer tercio del XX, la creciente difusión de maquinaria y

fertilizantes artificiales repercutiría en la disminución y reorientación de

estos ramos pecuarios, con la baja de la cifra de equinos y la explotación

preferente del bovino para la producción de carne y de leche. A su vez, la

numerosa cabaña ovina prolonga su elevada cuota en la ganadería andaluza,

incluso con un apreciable incremento en el último cuarto del XX.

Hasta

la segunda mitad del XX, la ganadería andaluza bovina y porcina corresponde

mayoritariamente a razas autóctonas o tradicionales, composición que desde

entonces empieza a cambiar con la introducción masiva de razas importadas para

incrementar la producción de carne y de leche para el consumo alimentario. Por

otra parte, la provincia de Sevilla resalta en el conjunto andaluz entre las

más destacadas del subsector pecuario, junto con las de Cádiz, Córdoba y

Málaga.

|

| Dehesa con arbolado de alcornoques y reses de ganadería de lidia en el término de San Juan del Puerto (Huelva). |

|

| La saca del corcho según el procedimiento tradicional, tomada en la Sierra Norte de Sevilla en la década de 1990. |

La

dehesa constituye un complejo sistema forestal y agropastoril tradicional de gran

importancia ecológica y paisajística que, muy disminuida por los avances de la

agricultura y las repoblaciones a lo largo de los siglos XIX y XX, mantiene con

todo una notable vigencia en Sierra Morena en especial, zonas de las serranías

béticas y reductos de campiña, ligada al cultivo cerealista ocasional, al

aprovechamiento ganadero extensivo y esquilmos como el corcho y la madera. La

extracción de corcho de los alcornocales abastecería una rama agroindustrial,

surtida también con materia prima de otras regiones, que cobró relieve entre

las décadas finales del XIX y el primer tercio del XX, cuando la industria

corchera andaluza (dedicada a la fabricación de tapones, serrín y virutas para

embalajes, aglomerados), focalizada en su mayor parte en Sevilla y en la Sierra

de Aracena, y estrechamente ligada al mercado exterior, llegó a alcanzar una

participación en el total de la producción corchera nacional del 21,1% en 1900,

para replegarse a un 10,2% en 1930.

Granada 12 de diciembre de 2017.

Pedro Galán Galán.

Bibliografía:

Bringas

Gutiérrez, M. A.: La producción y la productividad de los factores en la

agricultura española, 1752-1935. Santander, 1998.

Carreras, A. y

Tafunell, X. (coordinadores). Estadísticas históricas de España. Siglos XIX-XX.

I, Fundación BBVA, Bilbao, 2005.

“Censos Ganaderos

Municipales de 1983”.

Instituto de

Estadística y Cartografía de Andalucía.

Junta General de

Estadística. Censo de la ganadería en España según el recuento verificado en 24

de Setiembre de 1865. Madrid, 1868.

Lorduy, E.:

“Montes estériles pueden ser fértiles pastos”. Campo y Mecánica. John Deere

Ibérica, Marzo-Abril, 1982, páginas 10 y 11.

Machado

Santiago, R.: “El paisaje agrario de la Campiña Baja y del Valle de Andújar.

(Estructura, Población, Delimitación y Definición). Cámara de Comercio e

Industria de Jaén. Jaén, 1987, páginas 94-103.

Machado

Santiago, R.: “La Campiña Baja y el Valle de Andújar: aspectos físicos y

utilización del suelo”. Instituto de Estudios Giennenses. C.S.I.C. 1986.

Naredo, J.M.:

“La evolución de la agricultura en España (desarrollo capitalista y crisis de

las formas de producción tradicionales)”. Edit. Estela, Barcelona, 1971, página

43.

Parejo Barranco,

A.: La producción industrial de Andalucía (1830-1935). Instituto de Desarrollo

Regional, Sevilla, 1997.

Parejo Barranco,

A.: Historia económica de Andalucía contemporánea. Editorial Síntesis, Madrid,

2009.

Valle

Buenestado, B.: “Estudio geográfico de Los Pedroches (Estudio de Geografía

Agraria) “. Universidad de Córdoba (1981), páginas 660 y siguientes.

Zambrana

Pineda, J. F. El sector primario andaluz en el siglo XX. Instituto de

Estadística de Andalucía, Sevilla, 2006.

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/atlashistoriaecon/atlas_cap_19.html

4 comentarios:

Pedro, quiero aportar un dato, ya poca gente se acuerda:

En aquellos antiguos veranos llegaban y poblaban reses bravas nuestra campiña. En el Salado hasta hace pocos años. En la Dehesa también, hace más años.

Se cuenta que el paisano Juan Hermoso, que siempre sembraba melones en la Cuesta la Dehesa. Lo primero que hacía era cavar una zanja, por si llegaba el caso, tirarse de cabeza para salvarse del toro, tal era la fobia que les tenía.

Saludos.

Manolo, estaba deseando que leyeses este artículo por la parte emotiva que nos reporta a los dos. Cuando empecé a recopilar datos enseguida pensé en ti por la parte de historia de nuestros padres que recoge la estadística anónima. Recuerda que mi padre mantuvo por esos años una vaquería de leche y tu padre continuaría con su ganado caprino por esos años. En aquellos años Lahiguera era autosuficiente para la producción de abastecimiento de leche de vaca o de cabra.

Al recoger la estadística traté de adjudicar nombres a los diferentes ganaderos que se cuantifican en cada uno de los apartados: En el de pequeños ganaderos bovinos de los cinco reseñados contaba con la vaquería de Juan José Zafra, alcalde, (plexiglás de apodo), mi padre, Cubillas el que vivía por la Cruz del Pozuelo, y mi abuelo José María, pero me falta otro, según lo registrado. Los citados puede que no sean simultáneos en ese año de 1983.

En los pequeños ganaderos del ovino-caprino, recuerdo a tu padre Jiménez, e identifico otros cabreros pero no recuerdo sus nombres, aunque recuerdo que estaba el marido de Martina, y antes fue cabrero “Manecillas” y no sé si Manuel el “Mellao”. Dice las estadística que había cuatro.

De los ganaderos de ganado porcino hay dos grandes ganaderos que pudieran ser “Parras” y mi abuelo José María, y como mediano ganadero cita uno que puede que por ese año de 1983 lo fuese ya, me refiero a Sebastián, marido de Mari Paz Pozo, que todavía perdura como ganadero porcino en nuestra villa.

Si me puedes precisar alguno de los datos te lo agradecería, es la pequeña historia reciente de nuestra vida.

Cordiales saludos.

Pedro, si este censo es como el de la tierra.... con las Matemáticas, todo exacto.

Me acuerdo, en cuanto al bovino, además de los que citas: a Pepe el de las Vacas, al Chico, los Juanconformes, al Vaquero.

De porcino importantes eran Requero y una granja que había en Santa Clara, no sé quien era el dueño.

De cabras había numerosos propietarios, el más antiguo que recuerdo era el Mayoral. Tengo una anécdota entrañable con Jeromico, (hermano de Ángel de la Lía) (No sé si, al ser tan humildes, entran en la estadística de ganaderos). Una vez, fue a darme agua, creo que en su casa de Cuatro Caminos. Era una de aquellas jarras con la boca ondulada, yo era tan niño que ni alcanzaba al jarrero ni podía con ella. Me la acercó a la boca y la empinó tanto que me echó toda el agua encima. Después me extrañaba el que la gente se riera cuando lo contaba. Lo vi, muchos años después, en Castellar; me recordaba. No sé nada de él. Tenía una extraordinaria pericia con la honda. Hace unos años lo rememoré en el Pregón de San Juan. Un abrazo, si vive; o un respetuoso recuerdo a su memoria.

Manolo, algo recuerdo del refugio de Juan Hermoso en el melonar. Alguna vez escuche la voz de alerta que los toros bravos en nuestra campiña despertaban entre los convecinos. Ya sabes que hasta que llegaba la edad de moziquear nuestro entretenimiento en vacaciones era el campo, las tórtolas, y los tebeos en las siestas.

Puesto a recordar lo que más me dejó sorprendido fue ver un día una bandada de avutardas alimentándose por la zona de tierra calma que había por el pozo la pila y la carretera de Arjona, con su andar lento y su caminar erguido. No las había visto antes. Había un grupo de unas ocho o diez que comían los granos de un barbecho de trigo, y bien que estaban llenando sus buches. Eran años de grandes plagas de langosta que inundaban nuestros campos y puede ser que también acudieran a saciarse de ellas. Era tiempos en los que todavía se practicaba una agricultura tradicional, se mantenían los cantores y lindes y de esta forma se daba cobijo a estas y otras aves y otros animales.

Permanece en mi memoria el tamaño de estas aves enormes, pesadas y voluminosas que caminaban lentamente picoteando en el rastrojo. Recuerdo sus tonos pardos en los lomos y sus cabezas erguidas y un poco blanquecinas. A base de ir acercándome parece que se sintieron intimidadas de mi presencia y levantaron su pesado vuelo, era como ver volar a pavos medianos de tamaño, como si esas aves fuesen mejor hechas para caminar que para volar.

Solamente las vi una vez, no sé si iban de paso o se desplazaban por la zona todavía con bastante tierra calma, a relativa distancia de la zona del cortijo La Paz y el Salado.

Saludos.

Publicar un comentario