HISTORIA DE ESTE DERECHO DE LAS

POBLACIONES DE CASTILLA Y ARAGÓN A

TRAVÉS DE LOS SIGLOS. LOS PERJUICIOS A LAS HACIENDAS MUNICIPALES DE LA

DESAMORTIZACIÓN DE PASCUAL MADOZ.

Con frecuencia, en el estudio

de las actas del Ayuntamiento de Lahiguera, que vengo realizando desde hace

algún tiempo, encontramos continuas referencias a los encargos del concejo

municipal hace a determinados regidores como administradores de los “bienes

propios del Ayuntamiento”.

En este artículo trataremos de

explicar lo que fueron los “bienes de propios” de los municipios, gestionados

por los concejos o ayuntamientos, y los “bienes comunes” de los pueblos a lo

largo de la historia.

Se llamaban bienes de propios a

los bienes propiedad de un municipio, que proporcionaban una renta al propio

concejo por estar arrendados estos bienes a algunos vecinos. Generalmente eran

fincas rústicas, prados, dehesas, montes, etc. El municipio las arrendaba,

obteniendo así unos ingresos económicos. También se conocen como “los bienes

propios” o “los propios”. Cuando los bienes propiedad del municipio no se

arrendaban, sino que se quedaban para uso, disfrute y aprovechamiento directo

por los vecinos se denominaban “los bienes comunes” (1). En España estos bienes

fueron expropiados, en su mayor parte, en virtud de la ley de desamortización

promulgada por el Ministro de Hacienda Pascual Madoz el 1 de mayo de 1855.

En el Texto de la ley de

desamortización (1–5–1855) se declararon en estado de venta, con arreglo a las

prescripciones de la presente ley, y sin perjuicio de las cargas y servidumbres

a que legítimamente estuvieran sujetos, todos los predios rústicos y urbanos;

censos y foros pertenecientes: Al Estado; al clero; a las órdenes militares de

la Orden de Santiago, orden de Alcántara, orden de Calatrava, orden de Montesa

y orden de Malta o de San Juan de Jerusalén; a las cofradías, obras pías y

santuarios; al secuestro de Carlos María Isidro de Borbón, (ex Infante Don

Carlos); a los bienes propios y los comunes de los pueblos; la

beneficencia; la instrucción pública; y cualesquiera otros pertenecientes a

manos muertas, ya estuviesen o no mandados vender por otras leyes anteriores.

Para entrar en la historia de

estos bienes, comenzamos por decir que ya desde antiguo existía “La Presura”,

que era una forma de apropiación del territorio que se documenta entre Galicia

y el Alto Aragón, a partir de finales del siglo VIII. La mayor parte de los

testimonios aparecen en los siglos IX y X, si bien se encontraron también en

siglos posteriores (2).

Este término designa tanto la

acción de apropiarse del terreno, como el espacio de terreno que era resultante

de la apropiación.

La palabra presura y sus

variantes (pressuaras, apresura, adpresuras, presiones, presuria, appresura,

presone) derivan de “prendo” (tomar, apropiarse de algo) Tiene la misma

etimología que la aprisión de Cataluña y del Languedoc francés, con la que se

suele relacionar. La presura aparece a menudo asociada al término “escalio” y

sus derivados (scaliare, escaliare, escalicare, escalidare, excalidare, scalidare)

que significan roturar, desbrozar un terreno yermo o silvestre (3).

La presura ha sido un tema

ampliamente tratado por la historiografía medieval, desde que en el siglo XIX

Alexandre Herculano (1810-1877) comenzase a investigar sobre la despoblación, y

repoblación del valle del Duero a raíz de la conquista musulmana. Durante el

siglo XX, aparecieron otras concepciones sobre la presura, que en ocasiones han

sido contrapuestas. Se pueden sistematizar los estudios sobre este fenómeno en

tres grupos: la explicación vinculada a la Reconquista y repoblación, las

propuestas relativas a la aculturación de los pueblos del norte, y las nuevas

tendencias surgidas desde mediados de los años noventa del siglo XX, que

relacionan la presura con el crecimiento agrícola y demográfico altomedieval de

la población castellana y aragonesa.

En las décadas centrales del

siglo XX, las investigaciones se hicieron en el marco de la Historia del

Derecho y de la Reconquista como eje de la Historia medieval española. Los

principales representantes de esta corriente fueron el historiador del Derecho

Ignacio de la Concha (4), y los

medievalistas Claudio Sánchez Albornoz) (5), y Salvador de Moxó (6).

Estos autores definen la

presura como la fórmula que permite colonizar el territorio yermo, es decir,

las tierras despobladas tras el dominio islámico y la conquista cristiana. Esta

acción se entiende como una ocupación del territorio en dirección norte-sur,

protagonizada por poblaciones cristianas del norte, que se establecen

primeramente en el sur de la cordillera Cantábrica y en el valle del Duero.

Se distinguen dos tipos de

presura: la oficial y la espontánea. La

oficial era la que se llevó a cabo bajo la dirección del rey o de sus agentes.

Los reyes podían distribuir la tierra entre colonos o bien encomendar su

colonización a la nobleza. La presura espontánea se realizaba por campesinos o

comunidades monásticas, sin contar en un principio con el beneplácito de la

monarquía; aunque estas últimas, tras cierto tiempo, demandarían la aprobación

del rey para dar validez a lo ocupado. A pesar de tratarse de una concesión

real, los campesinos podían dejar en herencia las tierras a sus descendientes o

realizar acciones de compraventa sin supervisión, es decir, poseían cierta

autonomía en la gestión de estas tierras. Por estas circunstancias, no hay

unanimidad entre estos autores a la hora de considerar esta forma de posesión

como propiedad plena.

Desde finales de los sesenta

(1960) y hasta principios de la década de 1990, José Ángel García de Cortázar

(7), y Esther Peña (8) propusieron una nueva línea interpretativa. Las

principales novedades son, por un lado, la reinterpretación de la noción de

yermo, considerado no como un espacio vacío, sino como poco poblado y

desorganizado, (9) y por el otro, la introducción del concepto de aculturación.

El fenómeno de la aculturación se produce desde los años 770 a 780, por la

llegada a las montañas del norte de poblaciones del valle del Duero y del Ebro,

que llevaban consigo rasgos socioculturales de herencia hispanogoda (noción de

propiedad romana, uso de la escritura como acreditación de posesión,

agricultura mediterránea...), siendo la presura el mecanismo de instalación de

estas gentes y de introducción de su concepto de la propiedad. El resultado de

este proceso dependía de la permeabilidad cultural de las diversas comunidades

norteñas. A partir del siglo IX, el movimiento se invierte y las poblaciones

norteñas que han sido objeto de aculturación, se establecen en los espacios que

se habían desocupado en la etapa precedente por la invasión árabe (10).

A partir de mediados de los

noventa (1990), medievalistas como Carlos Reglero y Ernesto Pastor, descartan

el concepto del yermo como realidad física, entienden que la aculturación no es

un fenómeno relevante y relacionan la presura con el crecimiento agrícola y

demográfico altomedieval (11), a lo cual se añade la utilización de la figura

de la presura en muy diversos niveles sociales y territoriales.

En los siglos XIV y XV se

produjeron las últimas repoblaciones en Andalucía, en la cuenca del

Guadalquivir al tomar los reinos de taifas de Valencia, Murcia y Granada, donde

se dispersó a la población musulmana. Esta última fase se denominó

Repartimiento, y la tierra se repartió en grandes lotes dando lugar a los

latifundios, como consecuencia del reparto de las tierras conquistadas entre

los nobles y caballeros, que con sus fuerzas ayudaron a la conquista, como una

forma de pagar los servicios prestados a la corona.

Así pues, en principio, sólo en

las zonas despobladas del valle del Duero y del Ebro y sólo en los primeros

momentos de la Reconquista, se dio el caso de la repoblación espontánea por

presura o aprisio. Luego se necesitó concesión real tanto en caso de que los

colonos fueran civiles (repoblación concejil o municipal), nobles (repoblación

nobiliaria) u órdenes monásticas (repoblación eclesiástica), órdenes que podían

ser militares o no (12).

Estas repoblaciones se explican

en una sociedad rural y en una zona en continuo peligro de incursiones

guerreras por parte árabe; se entiende así que esta fuese la recompensa para

que los desposeídos de tierras en sus lugares de origen, se atreviesen a

abandonar lugares seguros donde habitaban más al norte, y se avecindaran en las

tierras fronterizas conquistadas y comenzasen a cultivar las nuevas tierras

donadas, y a defenderlas. Sus

pobladores eran agricultores y ganaderos y soldados al mismo tiempo.

|

| Agricultores de Vincent van Gogh (1853-1890). |

En Aragón “Las comunidades de

aldeas” eran unas instituciones medievales surgidas con el fin de repoblar y

defender la llamada “Extremadura aragonesa” y que consistían en una agrupación

de aldeas alrededor de una ciudad o villa, tomando el nombre de esta ciudad o

villa de referencia.

Hay que entender que “Las

comunidades de aldeas aragonesas”, surgidas en la Edad Media no eran lo mismo

que “Las comunidades de villa y tierra castellanas”.

"Otro aragonés, don

Vicente de la Fuente, uno de los pocos estudiosos de las viejas comunidades

–hijos todos ellos de tierras comuneras–, eligió como tema para su discurso de

ingreso en la Academia de la Historia el de las comunidades aragonesas de

Calatayud, Daroca, Teruel y Albarracín "con harta extrañeza de los

eruditos" –dice Corral Lafuente textualmente–, pues la mayoría de ellos no

sabían que hubieran existido comunidades sino en Castilla y en tiempos de

Carlos V (13). Las comunidades de aldeas se estructuraban de la siguiente

forma: Existía una ciudad que daba nombre a la comunidad y que nunca estaba

integrada en la comunidad de aldeas y varias sesmas en las que se integraban

las aldeas pertenecientes a la comunidad (14). El término comunidad, referido a

las cuatro históricas comunidades aragonesas (Daroca, Calatayud, Teruel y

Albarracín) no es, sin embargo, sinónimo de agrupación de aldeas o lugares

dependientes de un núcleo urbano principal. Por el contrario, las comunidades

de Aragón estuvieron integradas por villas y lugares jurídicamente iguales que,

en un principio, se unieron frente a la villa que los había gobernado con mayor

o menor despotismo durante un determinado tiempo. En ningún momento, las

villas, después ciudades, que dieron nombre a las Comunidades (Daroca,

Calatayud, Teruel y Albarracín) llegaron a formar parte de ellas. Es más, el

origen de cada Comunidad coincide con su separación oficial de la villa de la

que hasta entonces había dependido.

Está claro el original sistema

sociopolítico de las comunidades aragonesas, y el peso territorial y

demográfico de éstas en el conjunto del reino de Aragón. A diferencia de las

comunidades de villa y tierra castellanas no existía cabecera, sino que en

Aragón todas las aldeas eran iguales entre sí.

En el marco histórico de la

España del Antiguo Régimen, de incuestionables pervivencias feudales en el

mundo rural y de atmósfera autoritario-absolutista en el ámbito político, con

una clara omnipotencia y omnipresencia del poder Real y de la Iglesia, la

Comunidad de Daroca y el resto de las comunidades aragonesas emergían como un

oasis de libertad, algo política y teóricamente casi utópico para la época, en

el que regían unas especiales formas de organización: autogobierno,

autofinanciación, representación propia en Cortes, igualdad jurídica de sus

gentes, amplia participación popular en las instituciones de la Comunidad y de

los lugares, etc.

Sesma, sexma o seysma en Aragón

era una división administrativa del antiguo régimen para las tierras de

realengo dentro de las comunidades de aldeas que agrupaba a varias aldeas. Su

origen data de 1131 cuando el rey Alfonso I de Aragón establece la Comunidad de

aldeas de Calatayud, con el fin de repoblar las tierras de la “extremadura

aragonesa”. El número de sesmas variaba de una comunidad de aldeas a otra.

Mientras que en la Comunidad de aldeas de Calatayud fueron seis las sesmas, en

la de Albarracín fueron tan solo cuatro. Estas divisiones administrativas

perduraron hasta la división provincial del territorio del motrileño Burgos en

1833.

Lo

cierto es que, en ambos antiguos reinos de Castilla y Aragón, las comunidades

de villas hunden sus raíces en los antiguos fueros medievales, concedidos por

los reyes a villas y ciudades, en los que se asignaba a éstas un extenso

territorio a su alrededor para poblarlo, y extender sobre él y sobre las aldeas

allí surgidas cierta jurisdicción de su concejo. El desarrollo y evolución

posterior, sin embargo, dieron como resultado diferentes realidades históricas,

con distinta personalidad, distinto grado de autogobierno, distinto entramado

jurídico-institucional y distintas relaciones entre las gentes y entre los

núcleos de población, que integraban las comunidades de uno y otro reino. Las

comunidades castellanas, entre las que tampoco existía, al parecer, un modelo y

una interpretación uniforme, estaban generalmente formadas por un grupo de

aldeas y la ciudad o villa que les daba nombre y que siempre las dominó con mayor

o menor despotismo y tiranía. Es en nuestro caso la dependencia de Andújar, que

con Villanueva de Andújar, La Higuera de Andújar y después El Marmolejo

formaron aldeas dependientes de Andújar a partir de la entrega de Al-Bayyasi a

Fernando III en 1225 de Andújar y sus aldeas

de Villanueva y La Higuera. Nuestra villa, por entonces aldea, paso a

manos castellanas de Fernando III, el Santo, tras el pacto entre Fernando III y

Al-Bayyasi, rey de la taifa de Baeza, en el que éste último entregó al monarca

castellano varias localidades, entre ellas Andújar, junto a la que fueron La

Higueruela y Villanueva. El nombre con el que aparece Lahiguera en el siglo

XIII fue “La Fuente de la Figuera”, que casi con toda seguridad fue una

traducción del nombre árabe de La Figueruela. Tras la entrega de la aldea, los

castellanos no cambiaron las funciones de vigilancia que ancestralmente había

tenido como núcleo de población íbero y romano, fue tierra de frontera que

compartía la asignación de vigilancia con el empleo de la buena calidad de sus

tierras para los cultivos agrícolas. Desde su entrega a Fernando fue

considerada aldea de realengo en poder del rey, pero en 1234 Fernando III

entregó la aldea a la dependencia de Andújar.

A medida que la aldea se fue

librando de las luchas fronterizas con el reino nazarí, a comienzos del siglo

XIV, la aldea que en manos castellanas comenzó a ser conocida como La Fuente de

la Figuera, paso a denominarse La Higuera de Andújar con entidad de población

suficiente como para que se constituyese con una parroquia dentro del

arciprestazgo de Andújar. Según refieren

las crónicas en el día 20 de febrero de 1292 en la ciudad de Toledo se otorgó

un privilegio real por el cual se confería la aldea de La Higuera a la ciudad de

Andújar, concesión que permaneció prácticamente inalterada a lo largo de la

mayor parte de la Edad Moderna. Después La Figuera, en fecha no concretada,

pasó a ser aldea de Arjona cuando Arjona pasó a depender de la Orden de

Calatrava en 1434. Así se quedaba nuestra villa con una grave y complicada

problemática jurisdiccional de por una parte pertenecer a la Orden de

Calatrava, en el ordenamiento civil y militar y por otro con una dependencia

jurisdiccional en el plano eclesiástico de Andújar, dado que en el Sínodo de

1511, continuaba como parroquia de ese arciprestazgo. Era obispo de Jaén D.

Alonso Suárez de Fuentelsauce que celebró el cuarto sínodo diocesano, junto al

cabildo catedralicio el 12 de marzo de 1511, cuyas constituciones sinodales

fueron imprimidas en Sevilla por Jacob Cromberger.

|

| Puertas de entrada a la Iglesia de Santa María la Mayor de Andújar. |

El Obispado de Jaén estaba

dividido en el año 1511 en varios arciprestazgos, entre el que tenemos al de

Andújar, compuesto por cinco parroquias: Santa María la Mayor, Santiago, Santa

María y San Miguel, dentro del recinto amurallado medieval, esta última con un

arrabal y finalmente San Bartolomé, correspondiente a la ampliación urbana del

siglo XVI, además de las iglesias parroquiales de las aldeas de su

jurisdicción: La Higuera de Andújar, Villanueva de Andújar y El Marmolejo.

A lo largo de toda la baja Edad

Media la reestructuración de los

términos de Andújar, Jaén y Arjona, y los casi permanentes intentos de algunos

nobles de hacerse con parte de sus tierras para conformar sus señoríos, fueron

una constante, razón por la que Andújar lucharía en varias ocasiones

enérgicamente, para preservar la integridad de sus términos. Hacia el año 1431

existieron grandes diferencias entre los señoríos de Arjona y Andújar, se

hicieron que entre ambas poblaciones y sus términos, se realizasen frecuentes incursiones contra las propiedades

de unos y otros vecinos, con idea de hacer el máximo daño posible en los

sembrados, robo o captura de ganados ajenos en las haciendas de los vecinos de

una u otra población. Aprovechando tales disensiones, también los moros de la frontera nazarí y los

que habían permanecido tras la entrega entre los reyes, acudían a robar y

saquear a los avencindados de uno y otro término, a mar revuelto, ganancia de

pescadores. Ante el cariz que estaban tomando los hechos de rapiña en ambas

poblaciones de los dos señoríos y con el fin de evitar mayores males, se acordó

hacer una concordia, que fue firmada “en el mercado de la villa de Andújar,

martes, trece días del mes de marzo, año del nacimiento de Ntro. Salvador

Jesu-Christo, de mil e quatrocientos e treinta e uno años”. En virtud de esa

concordia se restituyen los bueyes y las ovejas que habían sido robados por una

y otra parte, y se determina el uso de los pastos en los límites del Salado (15).

Suponemos que estos actos de rapiña de ganados se hacían en los terrenos

limítrofes de ambas poblaciones, en los terrenos de “bienes comunes” de uso y

disfrute de los vecinos, o en “los bienes de propios” arrendados a los vecinos

de cada una de las dos villas. De los que no quedarían ajenos los bienes de los

vecinos de la aldea de la Fuente de la Figuera, que limitaba con ambos términos

jurisdiccionales.

En el mes de marzo de este

mismo año de 1431 se hizo guerra contra los moros nazaríes, para lo cual se

preparó una celada, y los moros cayeron en ella, enfrentándose con las dos

batallas dispuestas, una al mando directo del adelantado de Andalucía, Diego de

Ribera, y la otra a las órdenes del obispo de Jaén, saliendo de ambas los moros

vencidos y desbaratados. Después el adelantado Diego de Ribera hallaría la muerte

en el combate en Alora en el campo de batalla.

Unos años después, en 1434, Don

Fadrique de Aragón, Conde de Luna, hijo del rey Martín de Sicilia y de una

doncella llamada Tarsia, recibió las mercedes por parte de su familiar el rey

Don Juan II del señorío de Andújar, entre otras, por lo que Fadrique de Aragón

quiso tomar posesión de ella como concesión otorgada por el rey castellano;

pero se encontró con la oposición del alcaide de Andújar, Pero (Pedro) Sánchez

de Benito Pérez, que la defendió con las armas. Llamado el alcaide a la

presencia del rey para que explicase la falta de cumplimiento de la orden real,

el alcaide le dio excusas por la no entrega de la fortaleza. Explicación que

satisfizo tanto al rey, que para contentar el rey Juan II a Don Fadrique de

Aragón, le cambió el señorío de Andújar por el señorío o ducado de Arjona,

recibiendo don Fadrique el título de I Duque de Arjona, con otros lugares de la

jurisdicción. En aquellos años ya pertenecía La Higuera, que había perdido el

“de Andujar” por su uso, a Arjona como ocurría también con Arjonilla. Desde ese

año de 1434, tenemos constancia que la Higuera pasó a depender de Arjona, sin

conocer la fecha, y adoptó el sobrenombre de La Higuera cerca de Arjona que, con

el paso del tiempo, quedó en Higuera de

Arjona tal como la conocimos hasta el año 1986.

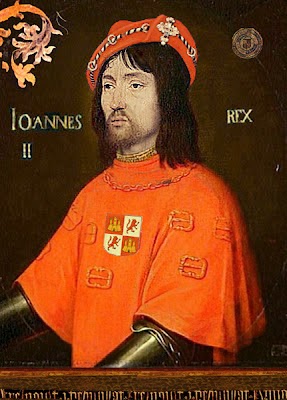

|

| El rey Juan II de Castilla. |

Poco tiempo debió durar la buena

relación del rey Don Juan II de Castilla con su familiar, el nuevo Duque de Arjona o dueño del señorío

de Arjona y sus lugares de jurisdicción,

pues el día 8 de enero estando el rey de caza en Medina del Campo, acompañado

de Fadrique de Aragón y otros caballeros, lo mandó prender, y a los ocho días

de su detención se lo llevó preso al castillo de Urueña, y de allí, a otra

fortaleza llamada Brazuelas, cerca de la villa de Olmedo. La detención de don Fadrique, Duque de

Arjona, parece que se atribuyó a los tratos que mantenía con otros caballeros

de Sevilla, para que tomasen a Fadrique como capitán, y le entregasen las

atarazanas y el castillo de Triana, y robasen a los ciudadanos genoveses más

ricos de la ciudad (16).

Por esta traición y por la

aplicación de la justicia, perdió el Duque de Arjona todos sus bienes, a

excepción del señorío de Arjona, sin otra causa que la de que ya no era de su

propiedad, por haberlo vendido en ese mismo año de 1434 al Condestable de

Castilla, don Álvaro de Luna; aun así los vecinos del señorío lo siguieron

llamando a Fadrique, Duque de Arjona, hasta su muerte, cuatro años después.

Según las crónicas, murió el

Duque de Arjona en el año 1438 en la fortaleza de Brazuelas. Su cadáver fue

traído por su madre Tarsia a Córdoba y

sepultado “dentro de una suntuosa tumba de madera muy grande, toda labrada de

talla y muy dorada, dentro de la capilla mayor de la Santa Iglesia, al lado del

evangelio; desde donde después por decencia de los cuerpos reales, fue llevado

al Cabildo de la misma iglesia, donde ahora está”, según Argote de Molina.

No estuvo el señorío de Arjona

mucho tiempo en manos de don Álvaro de Luna, pues en ese mismo año de 1434, por

escritura lo cambió, juntamente con Jimena y Recena , del obispado de Jaén, por

la villa de Maqueda y el castillo y aldea de San Silvestre, al Maestre de

Calatrava don Luís Gonzáles de Guzmán, entrando por tanto Arjona, La Higuera y

Arjonilla y otras como Porcuna a ser del

dominio de la referida Órden de Calatrava , que después constituiría el señorío

de la llamada “Vara de Arjona”.

|

| Mapa del partido de Martos donde podemos contemplar arriba la parte denominada Vara de Arjona. |

A partir de esta fecha de 1434,

y en recuerdo de esa fecha de entrada de estas poblaciones en la Orden de

Calatrava, se marcaron con la cruz de la orden algunas posesiones de las poblaciones nuevas incluidas en su

jurisdicción, es de suponer que la Cruz de Calatrava que aún persiste en el

brocal del Pozo del Chorrillo y que quizá dio nombre a la antigua Fuente de la

Figuera, sea otro resto de nuestro pasado, ahora pintado de blanco.

|

| Brocal de piedra del Pozo del Chorrillo donde se recuerda la pertenencia de La Higuera a la Orden de Calatrava en 1434. (Foto de J.J. Mercado). |

En Arjona, en recuerdo de esta

toma de posesión por parte de la Orden de

Calatrava, aun hoy día se conserva una cruz de Calatrava que adorna en

su pedestal el llamado paseo del Cementerio de los Santos, cruz que fue donada

por la cofradía de Porcuna a mediados del siglo XVII; además de otra cruz con

flor de lis que trajeron años después, convenientemente catalogada como obra

artística, y que figura en la Plaza de Santa María; así como tres cruces de

dicha Orden, que figuran en el cuarto cuartel del escudo de la ciudad de

Arjona.

Resulta cuanto menos curiosos

el hecho de que al parecer se atribuyó un cierto maleficio sobre el señorío de

Arjona o más concretamente sobre el Ducado de Arjona. Fue desgraciado el fin

del primer Duque, Don Fadrique de Aragón, perseguido, despojado de sus bienes y

que pasó de su situación de preeminencia, a terminar viviendo de la caridad. El segundo Duque de

Arjona y también el tercero murieron en prisión, y el cuarto acabó en el

cadalso. Y aun el siguiente, el Maestre de Calatrava Don Luis de Guzmán también

murió por una desgracia.

En el año 1442 estando enfermo

de gravedad el primer Maestre de Calatrava Don Luis Guzmán, que fue señor de

Arjona, un primo suyo don Juan Ramírez de Guzmán, que era comendador de dicha

Orden y muy amigo del infante don Enrique, (hijo de Juan II, y hermano de

Isabel I de Castilla) , pretendió ocupar con su ayuda las tierras del

Maestrazgo de Calatrava, esperando con su conquista ganar los méritos o votos

suficientes de los demás comendadores para llegar a heredar el puesto de

Maestre de su primo a su muerte. El comendador Juan Ramírez de Guzmán salió al

campo con doscientos hombres de su casa y de la del infante, más otros cien

jinetes más, y comenzó una excursión por el pueblo de Arjona. Pero salió presto a su encuentro el clavero de la Orden

don Fernando Padilla, que gobernaba en Arjona, durante el periodo de enfermedad

de don Luis Guzmán, con unos cuatrocientos jinetes y ciento ochenta peones, y lo

persiguió hasta el campo que llaman de Barajas, donde lo venció e hizo

prisionero.

Un año más tarde muerto el

primer Maestre de la Orden, tras quedar La Higuera como parte de la Orden De

Calatrava, los comendadores eligieron a don Fernando Padilla, aunque sin dar

cuenta de ello al rey Juan II, que deseaba el señorío de Arjona y los demás

pueblos de la Orden para don Alfonso, hijo natural del rey de Navarra. Por lo

que el rey Juan hizo que don Fernando Padilla, el nuevo Maestre de la Orden de

Calatrava, pusiese en libertad a don Juan Ramírez de Guzmán, primo del anterior

Maestre (Don Luis Guzmán), el cual una vez libre se unió enseguida con el

infante don Enrique, para que viniese sobre la fortaleza de Arjona y

secuestrara los lugares y demás castillos que poseía el Maestrazgo de

Calatrava. El infante Don Enrique dio orden a Rodrigo Manrique, comendador de

Segura de la Sierra (padre de Jorge Manrique, a quien dedico bellísimos versos

a La Muerte de su padre), para que viniese a liberar la fortaleza de Arjona y

secuestrar los demás lugares y demás castillos de su Maestrazgo. Imaginamos que

entre ellos retomarían el control sobre el Castillo de La Higuera situado junto

al solar que linda con la Tercia y con la parte posterior del presbiterio de

nuestro templo calatravo de Santa María de la Consolación.

Cuando don Rodrigo Manrique

llegó a Andújar y una vez que reunió las tropas que traía con las numerosas

gentes de armas de la ciudad de Andújar, salió al campo para ir en contra de

las tropas del nuevo Maestre don Fernando Padilla. Disponía Juan de Guzmán,

hijo del difunto Maestre don Luís González de Guzmán de las villas de Arjona,

Martos, Porcuna, La Higuera y demás villas y pueblos de este partido, por el

que había sido elegido maestre don Fernando de Padilla, y cuando conoció que

Don Rodrigo Manrique había salido de Andújar con las tropas traídas de Segura y

las tropas reclutadas en Andújar que fueron la mayoría de su contingente de

tropas, que ascendían a unos seiscientos jinetes en total; los organizó y los

puso en orden se batalla. Con un número de tropas similar en el bando contrario

se produjo el encuentro de ambos contingentes de tropas en el sitio del Hardón,

que desde entonces es renombrado hasta nuestros días por el Cerro de la

Matanza, pereciendo en la lucha cuarenta

hombres de ambas partes, junto a numerosos heridos, quedando el campo ganado

por Juan de Guzmán y los de Arjona.

|

| Juan II de Castilla y su hijo y sucesor Enrique IV. |

Se dio el caso de que en la

retirada hacia Andújar de don Rodrigo Manrique

y los suyos, les siguió en acoso un valiente caballero llamado Juan de

Merlo, y tanto avanzo en su persecución, que se entremezcló con los derrotados

en la huida, llevado de una audacia un tanto temeraria, al punto que se

encontró entre los enemigos derrotados, sin poder recibir ayuda de los de su

bando. Cuando Juan de Merlo quiso volver con los suyos fue tarde, encontrando

la muerte al paso del puente del río Salado. La crónica dice que esta muerte

fue muy sentida por el rey: “uvo gran sentimiento el rey, porque era buen

caballero y le avía siempre bien servido”. El poeta Juan de Mena lo lloraba así

en sus coplas:

“Allí Juan de Merlo te vi con

dolor,

Menor vi tu fin que no vi tu

medio,

Mayor vi tu daño, que no tu

remedio,

Que dio la tu muerte al tu

matador.

O porfiosos pestífero error,

Hados crueles, soberbios

rabiosos,

Que siempre robades los más virtuosos

Y perdónades la gente peor…”

El caballero Juan de Merlo era

alcaide de Alcalá la Real y su hijo Diego de Merlo era asistente de Sevilla.

|

| Principe Enrique que pasaría a gobernar Castilla y León a la muerte de su padre Juan II. |

Derrotado el infante don

Enrique por las armas, empleo la diplomacia para conseguir sus fines,

haciéndole ventajosas proposiciones a Juan de Guzmán. El cual se conformó con

la voluntad expresada en las proposiciones por el rey, quizá también por no

confiar plenamente en sus caballeros, y previa aprobación de unas condiciones

entregó al rey Arjona y demás pueblos de la comarca que componía el Maestrazgo

de Calatrava para el infante Don Alfonso de Aragón, hijo del rey de Navarra (La

Higuera incluida). Murió el clavero Juan de Padilla por una desgracia con lo

cual fue elegido para el cargo de Maestre de Calatrava el citado infante don

Alfonso de Navarra. En el espacio de tiempo entre esta elección y su

confirmación como Maestre, que se realizó al año siguiente en 1445, pasó por

Arjona el Infante don Enrique, al que los vecinos le pidieron que se les

guardasen las antiguas costumbres y privilegios que les estaban reconocidos, a

lo que el rey accedió, quedando registrado el reconocimiento por escritura que

obraba en su archivo municipal, comenzando el escrito así: “ Don Enrique,

infante de Aragón e de Sicilia por la gracia de Dios, Maestre , etc”.

Estando el infante don Alfonso

de Navarra en posesión de Arjona, desde la ciudad de Toledo y con fecha 18 de

marzo de 1444, dio dos disposiciones en favor de los vecinos de Arjona. Una

obligaba a los escribanos a rebajar de cuatro cuartos a dos las entregas que

hicieran al alguacil, y la otra fue confirmando la provisión de don Enrique en

el sentido de que se guardaran los fueros y costumbres.

Las posteriores desavenencias

entre los reyes de Castilla y Navarra, hasta enfrentarse en guerra, provocaron

nueva inestabilidad al Maestrazgo de Calatrava. El Maestre Alfonso de Navarra

se puso de parte de su padre y por tanto en contra del rey Juan de Castilla.

Por lo que Juan II reunió a la Orden de Calatrava para que destituido don

Alfonso de Navarra, se nombrase un nuevo Maestre, resultando en la

votación una división de votos entre los

otorgados a don Pedro Girón, doncel del príncipe Don Enrique, y el comendador

mayor de la orden, don Juan Ramírez de Guzmán, que con este título se apoderó

de las villas de Martos y Osuna y otras de Andalucía de la Orden de Calatrava.

Ante esta situación de facto,

don Enrique hizo que su gente acudiera al partido de Martos y se la encontraron

ocupada ésta y otras villas de la comarca, por don Juan Ramírez de Guzmán; por lo que el príncipe Enrique entró en

Arjona, siendo reconocido como príncipe y heredero del reino de castilla y

señor de la villa. El príncipe don Enrique se apresuró entonces a conceder los

favores y privilegios acostumbrados a la villa, según consta en una carta sellada

con su sello de las armas reales de castillos y leones. Después don Enrique

hizo que nombrasen a su privado don Pedro Girón como Maestre de Calatrava y en

este mismo año de 1445 le entregó la

villa de Arjona, nombrándolo alcaide de su confianza en su castillo. Don Pedro

Girón en fecha 2 de diciembre del mismo año desde Andújar dio su primera

provisión, mandando al alcaide que “no fatigase a los vecinos de Arjona

pidiéndoles ropas para dicho alcaide, por ser contra costumbre”, y castigando

su incumplimiento con la multa de mil maravedíes (17). Como eran tiempo de

fijar los intereses de unas poblaciones y otras de la orden en 1446, se firma una concordia entre Arjona y Porcuna

sobre los términos de los concejos de una y otra población el 8 de junio de

este año en la huerta de Alamedilla. Y

dos años más tarde en 1448 se firma otra concordia con Andújar en fecha ocho de

septiembre con el mismo objetivo de establecer los límites de sus términos

municipales.

Terminamos esta referencia a

estos inestables años del siglo xv con

las intrigas provenientes entre los partidarios del rey Don Enrique IV y

los partidarios del infante Alfonso, su hermano. Eran años en los que el

comendador de Montizón, Pedro de Escavias alcaide de Andújar y Mendoza de

Martos, presentaron celada a los de Arjona, atacando a Arjona que se encontró

rodeada de enemigos por todas partes. Martos, Jaén y Andújar le hacían la

guerra de continuo, y no parecía haber otro fin que destruirla como señorío. En

1466 atacaron Arjona por dos sitios diferentes, y obligando a don Fadrique a no

aceptar batalla ante la incertidumbre de no saber a dónde acudir con prioridad,

porque aprovechando la ausencia de tropas de la villa de Arjona, los de Andújar

llegaron hasta los muros de Arjona, talando sus campos y apoderándose de cuanto

ganados se encontraron a su paso, e igual hicieron con Arjonilla y después

entraron el Lopera saqueándola.

|

| Representación de Andújar antigua. |

El citado comendador de

Montizón, don Pedro Manrique, (hermano del Condestable Miguel Lucas de Iranzo) sitió

esta fortaleza de Arjona, que estaba formando parte del bando de don Alfonso,

aspirante al trono de Castilla, para lo que pidió ayuda a su tío don Fadrique,

que acudió con mil jinetes y mil quinientos infantes, sacados de Arjona, y

otras fuerzas que se le unieron Córdoba, Carmona y de otros lugares de la orden

de Calatrava. Igualmente acudió su hermano el Condestable Miguel Lucas de Iranzo con

sus tropas, más otras de Andújar y otras del conde de Cabra para defender a su

hermano; pero don Fadrique le gano adelantándose y como a éste se le unieron

nuevas fuerzas, el Condestable Iranzo, al saberlo, no se atrevió a presentarle

batalla, ni aun llegar a la vista de sus enemigos en el campo de batalla;

optando finalmente por volverse a Jaén y dejando que el castillo se rindiese a

don Fadrique.

|

| Vista general del Castillo de Pegalajar convertido en iglesia. |

En el año 1468 los conjurados

de Pegalajar proyectaron matar al Condestable Iranzo; pero descubierta la

traición, pagó con su vida el más comprometido, refugiándose los demás en el

castillo de Pegalajar, donde fueron atendidos en sus necesidades de suministros

de trigo y cebada por Pedro Manrique desde Arjona. En el mes de julio de este

año de 1468, cuando menos se podía prever, murió el rey Alfonso de “pestilencia

o de veneno” pues ambas versiones corrieron en el decir de las gentes. Faltándole

con la muerte de Alfonso el pretexto de los que se habían confederado para la

rebelión, se apresuraron a ofrecer el trono a doña Isabel, que con gran sentido

político, no aceptó tal ofrecimiento mientras su hermano Enrique viviese. En

vista de la nueva situación los sublevados entablaron tratos con el rey Enrique

y se estableció una concordia, en el lugar de los Toros de Guisando. Con lo que

los sublevados volvieron a someterse al soberano castellano, entre ellos el

marqués de Villena, que nuevamente volvió a su antigua privanza que disfrutó

con el monarca, y el rey Enrique lo confirmó como Maestre de la Orden de

Santiago. En cambio don Fadrique Manrique no acató a su soberano y teniendo

como suyas las villas y lugares de Arjona, Arjonilla, La Higuera, Cazalilla,

Mengíbar, Villanueva, Torredelcampo, Fuerte del Rey, la Higuera de Martos y

Porcuna, todas ellas usurpadas al Maestre de Calatrava, a quien pertenecían.

Intentaba Fadrique Manrique dominar y someter al maestre a tenor de lo acordado

en Guisando. Entonces Villena y el Condestable Iranzo, le declararon la guerra.

Estaban igualmente de parte de

Fadrique Manrique los Palominos de Andújar, (familia influyente de Andújar,

antecesores de nuestro Fray Blas Palomino) en el año 1469, que se habían rebelado

con este bando y fueron acogidos para su defensa en el castillo de Villanueva

de Andúxar, y también estaban con ellos ciertos caballeros de Jaén, enemigos

del Condestable Iranzo que se habían hecho fuertes en Pegalajar. Entre unos y

otros se estableció una lucha continua, ensangrentando aquellas tierras y

destruyendo y acabando con todo lo que

encontraban a su paso tanto por una, como por la otra parte beligerante.

Para acabar con aquel estado de

cosas y tantas luchas suicidas, escribió Escavias, el alcalde Andújar, una

carta a los de Arjona y Porcuna, requiriendo a su vecindario a la no obediencia

a don Fadrique Manrique y someterse al rey Enrique, y para forzar más la

situación y ser más efectivo en la petición se apretó el cerco a los sitiados

en Villanueva y a los sitiados en Pegalajar.

|

| Enrique IV. Grabado de la Biblioteca Nacional .Madrid. |

La llegada del rey Enrique IV a

Andalucía hizo que se desmoronase la oposición, que hasta ahora habían mostrado

los rebelados, terminando estos por deponer las armas y entregando los

castillos, de los que inmediatamente tomó posesión el rey Enrique.

El único que permaneció en

rebeldía fue don Fadrique Manrique en Arjona, que se resistió; por lo que para

evitar mayores males y luchas inútiles, se llegó por parte del rey Enrique a un

pacto con Manrique, según relatan las crónicas, el cual a cambio de “hacerle un

buen partido” éste entregó la villa de Arjona, que volvió desde ese momento a

ser parte de la Orden de Calatrava.

En el año 1470 según refiere

Jimena Jurado: “Para acabar de componer las antiguas diferencias y daños que

hasta ese tiempo se avían hecho, así contra los de Arjona como contra los de

Andúxar, los vecinos desta ciudad y villa nombraron personas entre ellos, que

lo dispusiesen, sentenciasen y compusiesen como fuese más justo y conveniente

para todos” También en ese mismo año , en fecha siete de mayo, resolvió el

condestable Iranzo acabar con las continuas disputas habidas entre los pueblos

limítrofes por la cuestión de los términos municipales, que eran un tanto

imprecisos. Para ello vino el Condestable Iranzo desde Jaén y se situó debajo

del Cerro de Corbul, en el Salado, donde se partían los términos de Jaén (Fuerte

del Rey pertenecía a Jaén), de Andújar y de Arjona (La Higuera pertenecía a

Arjona).

Según se escribe en la crónica

del Condestable Iranzo: …”se comenzó el primer mojón desde un pozuelo que está

en medio del arroyo del Salado, que parte dichos términos con la villa de

Arjona. El cual pozuelo está al pie del dicho Cerro de Corvul, según dicho es,

entre el dicho cerro y unas casas cortijo que eran de Pedro Sánchez Panduro,

vecino de la dicha villa de Arjona, que están en la otra parte del dicho

Salado, en término de la dicha villa de Arjona. Y porque quedase memoria, y en

los tiempos advenideros sobre los dichos términos no oviese debate ni dubda

ninguna, el dicho señor Condestable, estando a caballo, echo una lanza que

tenía en la mano al dicho pozuelo de cuento; que es el primero mojón de los

dichos términos. E luego mando a un mozo después a que se lanzase vestido en el

dicho pozo; el cual luego se lanzó dentro e se sumió fasta que no paresció. E

luego salió facia arriba e el dicho señor Condestable lo mandó sacar de dicho

pozo, tomando las aguas con las manos se mojaron unos a otros un rato.

Así, que, partiendo del dicho

pozuelo, que estaba en medio del dicho arroyo del Salado, al pie de dicho Cerro

de Corvul, do se parten los caminos con la dicha villa de Arjona, según dicho

es, continuó el Condestable señalando, por medio de mojones de piedra, los

límites de Arjona, Andújar y Jaén; y, como celebración del acto, se corrió un

toro de cañas, que, corrido por los mozos, fue muerto a lanzadas por los

caballeros acompañantes del Condestable.”

En el año 1472 el rey Enrique

fue a Córdoba y en mes de mayo, y desde allí marchó a Andújar y después a

Arjona, donde le esperaba Villena. En Arjona “estuvo algunos días tratando de

componer las cosas deste reyno de Jahén que estaban en muy mal estado, por las

diferencias que duraban entre Jahén y Andújar con las otras cibdades y con las

tierras de Arjona y de las otras villas del partido de Martos, de la Orden de

Calatrava”. Por mediación de Villena, el rey Enrique concedió algunos

privilegios, siendo entre otros el de librar de franquicias y tributos a los

artesanos forasteros que se avecindasen en la villa de Arjona, por serles

necesarios y carecer de ellos esta villa, como consecuencia de las continuas

guerras mantenidas en el pasado reciente. Pero la paz no se mantuvo mucho

tiempo pues en el mes de marzo del año 1473, volvieron de nuevo a encenderse

los rencores y las diferencias habidas en el pasado entre los dos pueblos. La

culpa de esas desavenencias las pagaron entre otros sin culpa los judíos de Córdoba, como los de

Andújar y Jaén; muriendo alevosamente en la revuelta el propio Condestable don

Miguel Lucas de Iranzo. Para poner paz se reunieron nuevamente en Mengíbar los

procuradores de Arjona, Jaén, Baeza, Úbeda y Andújar, renovando en esta reunión

la antigua concordia firmada en el año 1295.

|

| El día 21 de marzo de 1473 fue asesinado el Condestable Miguel Lucas de Iranzo. |

Hasta el siglo XVI la

jurisdicción de Higuera recayó en la ciudad de Andújar, con una inestable

dependencia de las dos poblaciones de Andújar y Arjona, y sus señoríos respectivos,

en el periodo histórico del siglo XV, durante el cual la rivalidades entre los

alcaides de una y otra y la dependencia de la Orden de Calatrava, ocasionaron

un devaneo permanente a toda la comarca, porque las poblaciones citadas

mantenían rivalidades, que normalmente se convertían en incursiones

destructivas de cosechas y robo de los ganados en los terrenos limítrofes de

estas poblaciones, que constituían parte de los bienes comunes de las villas. A

partir de entonces, y luego durante toda la edad contemporánea, La Higuera

consiguió, una vez eximida aquella dependencia jurídico-administrativa, ser

catalogada como villa con jurisdicción administrativa independiente,

independencia que también se hizo con la parroquia en el plano religioso,

dejando de pertenecer a la parroquia de Santa María la Mayor de Andújar,

de la que había dependido desde la

creación como parroquia, al más o menos tiempo tras la repoblación posterior a

la reconquista.

| ||

Galería del Palacio del Condestable Miguel Lucas de Iranzo en Jaén.

|

Realizado este repaso a la

Historia de nuestra aldea, siempre intermedia entre los dos señoríos de Andújar

y Arjona, con multitud de enfrentamientos entre ellas, retomamos el hilo de la

parte de la historia de los bienes comunes de los pueblos y ciudades de España.

Los bienes comunes comenzaron a

establecerse en España, a partir del siglo IX, sobre las bases del derecho

germánico. Aplicando la tradición jurídica romana, todas las tierras

abandonadas (y lo son todas las de la meseta) pasaron a ser propiedad del Rey,

integrándose en su patrimonio, que no distinguía entre la Corona y el Rey como

persona privada. Así, el Rey se convierte en propietario de todas las nuevas

tierras que se van a repoblar en los siglos IX y X. Aunque en principio “la

tierra” era de propiedad real el sistema dio origen, junto a la expansión tanto

demográfica en la reconquista, a las llamados Comunes de Villa y Tierra,

“establecidos sobre la base de propietarios independientes, del campesinado

libre, que solo reconoce al Rey como superior”. Se agrupan en caseríos o

pequeñas aldeas. Se asocian en comarcas o territorios voluntariamente

constituidos. Las comunidades de villa y tierra constituyeron una forma de

organización política de la “extremadura castellana”, llamándose así a las

tierras conquistadas por el Reino de Castilla a Al-Ándalus entre los siglos XI

y XII.

En el Reino de Aragón, en la

“extremadura aragonesa” existieron unas instituciones parecidas, las

comunidades de aldeas aragonesas.

La comunidad de villa y tierra

consistió en tierras comunadas que incluían a distintas aldeas alrededor de una

villa mayor y que se subdividían, a su vez, en seis sexmas u ocho ochavos.

Estas tierras podían ser, según su dueño, de realengo si son del Rey, de

abadengo si son de un abad o de un obispo, de solariego si son de un noble u

orden militar o de behetría si son los propios habitantes quienes eligen al

señor.

En este nuevo sistema, el

centro y eje del esquema administrativo será la Villa. Los vecinos o villanos,

organizados en concejo, recibieron del Rey un amplio territorio de centenares y

aún millares de kilómetros cuadrados, sobre el que iban a ejercer los derechos

de propiedad y organización que anteriormente correspondían al Rey, magnates y

abades.

Así pues las competencias del

concejo municipal, según el caso, serían:

Poblamiento: Dirige el

nacimiento e instalación de las aldeas en su territorio, reparte las heredades

entre los vecinos y reserva otras tierras para aprovechamiento concejil y

comunal.

Normas jurídicas: La Villa

establece las normas que regulan las relaciones entre la propia aldea y otras,

así como entre los vecinos de unas y otras. Las normas venían reguladas por los

Fueros, sancionados por el monarca.

Autonomía: La Villa dependía

únicamente del Rey. Elegían anualmente, vecinalmente o por parroquias

(barrios), a sus propias autoridades, con una duración de los cargos de un año,

y estos ejercían todas las competencias gubernativas, judiciales, económicas y

aún militares.

Las competencias de la

Comunidad y su autonomía no están reñidas con la presencia en la misma de un

representante del Rey, para velar por sus intereses, especialmente fiscales.

Todas las Comunidades son iguales y sólo se relacionan directamente con el Rey,

pues éste es el único lazo de unión con la Corona.

|

| Rey Fernando III, el Santo. Rey de Castilla y León, quien tomo posesión de La Fuente de la Figuera en 1225 como aldea de realengo, tras la entrega de Al-Bayyasi, rey de la taifa de Baeza. |

El Realengo era la calificación

jurisdiccional que tenían los lugares dependientes directamente del rey, es

decir, cuyo señor jurisdiccional era el mismo rey. Se utilizaba como término

opuesto a señorío. Es propia del Antiguo Régimen en España, pero similar a la

situación del resto de Europa Occidental.

La concesión de grandes

propiedades a la nobleza posibilitó la formación de extensos señoríos

nobiliarios, que contribuyeron a la formación de grandes latifundios andaluces,

y a que la nobleza alcanzase gran influencia y poder en la Corona de Castilla.

Este carácter de realengo,

donde el rey era el señor feudal inicial, no se mantuvo durante mucho tiempo,

pues muy pronto el rey comenzó a ceder algunas porciones a favor de magnates e

infanzones que dirigían o colaboraban en las tareas de repoblación y también de

entidades eclesiásticas, como monasterios, iglesias y catedrales. Estos

dominios fueron de importancia relativamente escasa, por dos razones

principalmente:

1º. De una manera cuantitativa,

porque ninguno de estos señoríos llega a competir, ni de lejos, con la

extensión del realengo.

2º. Por el carácter disperso de

estos señoríos, pues no formaban un todo continuo y compacto, sino que estaban

diseminados en docenas de pueblos separados por varias decenas de kilómetros.

|

| Agricultores sembrando patatas. Cuadro de Vincent van Gogh (1853-1890). |

Conviviendo con esta estructura

político-administrativa, en manos eminentemente del rey, los magnates y la

Iglesia, existía otra propiedad inferior, que recaía sobre las mismas tierras,

en manos de los cultivadores, hombres libres en su inmensa mayoría, que

disfrutaban del derecho de transmisión en vida, en muerte, de venta, de

donación, etc. La única obligación, respecto del primer propietario, era

abonarle el censo y cumplir las obligaciones establecidas por la costumbre o

por la carta de poblamiento, que no solía referirse a las tierras cultivadas

sino, a un tanto por fuego (hogar).

De esta forma, conviven las

siguientes soberanías territoriales:

El rey. Reúne todos los poderes

políticos, judiciales y militares del reino.

Los condes. Delegados regios

removibles, que gobiernan diversas comarcas del reino.

Jueces o sayones. Desde un

castillo, se regían pequeños territorios, llamados alfoces o suburbios.

Aldeas. Centros de población

local, de entre cinco a veinte familias, cada aldea con su propio concejo.

Estos centros de población no estaban jerarquizados, ya que la organización no

rebasaba los límites del concejo. La Higuera comenzó siendo aldea dependiente

de Andújar, hasta que fue considerada villa por nombramiento real.

En el Reino de Aragón se

vertebraron principalmente a través de las comunidades de aldeas utilizadas

para la repoblación de la “extremadura aragonesa” y siempre trataron de

mantener alejadas de ellas a los nobles, al contrario de lo ocurrido en las

tierras reconquistadas por el Reino de Castilla hacia el sur de la península.

|

| El descanso de los campesinos de Gonzalo Bilbao Martínez (1885-1920). |

El uso del término realengo no

implica que el rey fuera el propietario de las tierras, que ya tenían sus

propietarios alodiales, obligados a pagar al rey los impuestos y cargas que le correspondían.

Lo que sí tenía el rey era la potestad de dar en señorío (por merced o venta)

ese lugar a un noble o eclesiástico. En el caso de La Higuera las dificultades

como entidad de población vinieron cuando Andújar y Arjona se la disputaron en

la apropiación para sus señoríos.

El alodio era el régimen de

propiedad de bienes inmuebles, generalmente tierras, en el cual el propietario

tenía el dominio completo sobre ellas, es decir, tanto del dominio directo como

el de uso de esos bienes. Otra forma de definir el alodio fue decir que era la

propiedad que estaba libre de toda carga señorial, de su dependencia de un

señorío. El concepto de propiedad alodial era, por tanto, opuesto al de

propiedad feudal, en la cual un señor cedía al vasallo el uso de un feudo a

cambio de una serie de cargas y prestaciones, que en muchos casos eran

abusivas.

En la Edad Media el propietario

del alodio, obtenía éste por medio de una herencia, que pasaba de generación en

generación, y estaba exento de pagar impuestos o prestaciones señoriales al

señor feudal. Lo que sí pagaba era un impuesto simbólico que podría llegar a

ser una pequeña parte de su cosecha.

La parte principal del realengo

eran las ciudades libres, que de hecho actuaban como señores colectivos sobre

sus alfoces (comunidad de villa y tierra). La mayor parte de ellas eran las

diecisiete que tenían voto en Cortes, casi todas ellas de la Meseta Norte. En

la Meseta Sur la presencia de las órdenes militares restringieron mucho la

presencia de realengo.

Aunque la denominación apareció

originalmente en la Castilla medieval, se aplicaba a todos los reinos de la

Monarquía Hispánica durante el Antiguo Régimen. El concepto dejó de tener

sentido a comienzos del siglo XIX con la supresión de los señoríos, desde que

las Cortes de Cádiz en 1812 implantan la

unidad jurisdiccional.

|

| Campesino moviendo las mieses. Cuadro de Jean-Francois Millet de entre 1847-1848. Colección particular, Estados Unidos. |

Este es el marco en que se

desenvolvieron, hasta el siglo XI, los territorios que formaban la Merindad

Mayor de Castilla, todos los cuales fueron repoblados antes del año 975.

Las campañas de Almanzor (desde

el año 976 al 1002) significaron una interrupción, más aún, un retroceso, en

este proceso repoblador. Cuando después de 1010 desapareció el peligro

musulmán, los cristianos dirigirán sus esfuerzos a restaurar, material y

demográficamente, los territorios situados al norte del río Duero conforme al

anterior esquema institucional, las merindades.

Pero ya en la segunda mitad del

siglo XI comienza la repoblación de las tierras al sur del Duero. Especialmente

después de la ocupación cristiana del reino de Toledo (1085) era preciso

repoblar con urgencia los territorios despoblados, situados entre las aldeas

del río Duero y los nuevos territorios al sur del Sistema Central, donde se iba

a seguir otro sistema, en vez de condados, alfoces y aldeas; entonces es cuando

nacieron las comunidades de villa y tierra.

En todas estas poblaciones se

aceptaba a cuantos quisieran repoblar, siempre que respetaran los fueros (fijar

en ellas su domicilio, al menos un año),

y por ello eran eximidos de tributos feudales, como la mañería y el

nuncio; de peajes, portazgos y montazgos. Cada concejo tenía sus milicias, con

las que los reinos mantuvieron sus fronteras durante los ataques de almorávides

y almohades; estas guerras y escaramuzas (a base de incursiones rápidas o

cabalgadas), son una fuente importante de ingresos para estas milicias y se

hallaba estimulada en los fueros, por el reconocimiento de una superior

categoría social a estos caballeros villanos, concejiles o populares que

alternan la guerra con el pastoreo.

|

| Pastor con su rebaño. Pintura de Charles Emile Jacque. |

La superioridad militar de

estos pastores y guerreros a la vez, sobre los campesinos sedentarios, provocó

una diferenciación social, al encomendarles no solo la defensa permanente del

territorio, asignado a la villa, sino la protección del ganado comunal. Ser

caballero, disponer de un caballo, era una obligación para todos los que

disponían de medios económicos suficientes, y era, al mismo tiempo, un honor

que llevaba consigo la exención de determinados impuestos. Riqueza y eficacia

militar convirtieron a los caballeros villanos en los personajes más

influyentes de los concejos, que con el tiempo, se reservaron en exclusiva el

gobierno de la villa.

La liquidación definitiva de

las comunidades castellanas y aragonesas y el saqueo final de sus todavía

cuantiosos bienes fue llevada a cabo, paradójicamente, por los gobiernos

liberales del siglo XIX.

La codificación de esos bienes

comunes se remonta al siglo XIII, en las Siete partidas, y sigue cercanamente

la aproximación de la ley romana. Las Siete Partidas (o simplemente Partidas)

es un cuerpo normativo redactado en la Corona de Castilla, durante el reinado

de Alfonso X (1252-1284), con el objetivo de conseguir una cierta uniformidad

jurídica del Reino. Su nombre original era Libro de las Leyes, y hacia el siglo

XIV recibió su actual denominación, por las secciones en que se encontraba

dividida. El Título XXVIII de la tercera partida clasifica los comunes en

varias categorías: la Ley III las define como cosas que comunalmente pertenecen

a todas las criaturas del mundo (el aire, las aguas de la lluvia y el mar y su

ribera); la Ley VI como cosas que pertenecen a todos los hombres comunalmente

(ríos, caminos públicos, puertos); y la Ley IX las llama cosas que pertenecen

comunalmente a una ciudad o villa (fuentes de agua, las plazas donde se hacen

los mercados, los lugares donde se hacen reuniones de consejo, los arenales de

los ríos, las correderas de los caballos y “los montes et las dehesas et todos

los otros logares semejantes destos que son estasblecidos para pro comunal de

cada una cibtat, o villa, o castielo o otro logar”).

|

| Portada de Las Siete Partidas, de un incunable impreso el 24 de diciembre de 1491, ubicado en la Biblioteca Nacional de Chile. |

A pesar de esta posesión común

se establece una diferencia al usufructo o derecho sobre el producto de tales

bienes. El común de todas las criaturas era, obviamente, libre, es decir, no se

podía cobrar por el uso del aire o las aguas de la lluvia pero los ingresos por

el uso de los “comunes a todos los hombres” pertenecían al rey (ley XI: como

los almojarifes y las rentas de los puertos y las salinas y las minas pertenecían

a los reyes), mientras que los comunes de las villas se dividen entre los

que el producto del uso pertenece a quien los usa, y aquellos en los cuales el

producto pertenece a la comunidad como tal, el producto o renta usándose para

propios de la villa (ley X: cuales cosas pertenecen a alguna ciudad o villa

o común y no puede cada uno usar de ellas separadamente).

|

| El sembrador de Jean-Francois Millet. |

El usufructo de las tierras

comunes solía ser gratuito. Pero se exigía una renta moderada en algunos

pueblos en reconocimiento de que la propiedad era de la colectividad y para

cubrir los gastos del municipio, como por ejemplo lo que ocurría con los bienes

de propios. Con ello se subrayaba que el ocupante solo disponía del dominio

útil y no del directo, que seguía perteneciendo a la comunidad de vecinos (18).

Eventualmente tales bienes comunes fueron, como consecuencia del proceso de

desamortización, eliminados en su mayoría en España, transfiriéndose con el

argumento de que las propiedades comunes eran no productivas o de manos

muertas, a manos de los más pudientes, a la propiedad privada a través de la

venta pública de ellas, que sólo éstos podían conseguir (19). Las

desamortizaciones llevadas a cabo en el siglo XIX en España también afectaron a

las tierras comunales. Sin embargo se ha alegado que la inclusión de los

comunes entre las tierras no productivas tenía como motivo el aumentar los

caudales reales: “Todo ello venía de lejos. A raíz de 1898, tras la pérdida de

Cuba y Filipinas, el Estado vendió las tierras comunales como medida de

recaudar dinero”. A pesar que se suponía que de los dineros resultantes de la

venta solo una parte correspondería al Estado, el resto pertenecía a los

pueblos o villas, “El Estado se embolsó (lo) que le correspondía al pueblo...

los años pasaron y por más gestiones que hicieron el Alcalde y sus Concejales,

el pueblo solo obtuvo la callada por respuesta” (20). Este dato no es exacto,

ya que si bien hubo desamortizaciones de tierras comunales tras 1898,

anteriormente estos bienes comunales fueron desamortizados y privatizados masivamente

con el Ministro de Hacienda Pascual Madoz en 1855 (21). La Desamortización de

Madoz tuvo mayor

importancia que la

de Mendizábal, tanto por el

número de años ya que estuvo vigente hasta el

1900, como por el

volumen que alcanzaron

las ventas. Las

diferencias de la desamortización

de Madoz con la Mendizábal consisten: en que mientras en la desamortización de

Mendizábal la casi totalidad de los bienes vendidos procedían del clero

regular o clero secular, en

la desamortización de Madoz los

bienes más afectados fueron los de los municipios, tanto los bienes de propios

cuyo usufructo era arrendado al mejor postor, como los bienes comunales

(dehesas, montes pastos ) Cuyo usufructo era disfrutado gratuitamente por

vecinos del pueblo.

|

| Julian Dupré, pintor francés del siglo XIX, supo como ningún otro recrear en lienzo la vida de los humanos y animales en el campo. |

En consecuencia la

desamortización de Madoz tuvo un carácter más rústico que

urbano, aunque las

fincas rústicas desamortizadas por

Mendizábal eran de

mejor calidad, la extensión

de lo vendido

fue mucho menor.

La desamortización de 1855 fue

muy importante ya que afectó a todo el

territorio nacional. Desaparecieron las

inmensas posesiones de

los pueblos y

municipios, que pasaron

a manos de

particulares, grupo de gentes que

pasaron a desempeñar

un papel importante

dentro de las

historia política y económica de

España.

Las consecuencias

sociales fueron, si

cabe, aún más

perniciosas para el

campesinado, ya que

con la desamortización de

los bienes comunales,

muchos campesinos se vieron

privados del único

medio de subsistencia

que tenían, además

perjudicó sobremanera a

los Ayuntamientos ya que el

alquiler de los Propios constituían el único ingreso de muchos Ayuntamientos.

La parte de la ley Madoz

referente a los bienes municipales y de la corona fue reactivada en 1858.

Muchos pueblos se las compusieron para defender las tierras comunales, sobre

todo las no aptas para la labranza, pero la mejor tierra municipal fue durante

los siguientes decenios a parar a manos privadas. El proceso de desamortización

continuó hasta finales del siglo XIX. De esta forma, las grandes extensiones

pertenecientes a la Iglesia y buena parte de las propiedades de la corona y de

los municipios fueron liquidadas. La desamortización fue hecha a pública

subasta, en las regiones agrícolas, y hasta avanzado el siglo lo eran casi

todas, tendió a poner la tierra en manos de quienes ya sacaban sus ingresos

directa o indirectamente de la agricultura, sobre todo los propietarios, tanto

grandes como pequeños, pero también lo hicieron los administradores,

comerciantes y otros profesionales, que prestaban servicios a la economía

española. Hubo también personas adineradas de Madrid y de otras ciudades

importantes que compraron grandes fincas, incluso en provincias muy distantes

de sus propias residencias. En general, la desamortización no modificó

notablemente la estructura existente; pues donde había latifundios, se hicieron

mayores y las zonas de parcelas y minifundios subsistieron. Podemos decir que

fuera de la capital del país y de las regiones en vía de industrialización, la

desamortización prolongó y reforzó el estado de una sociedad que estaba

convencida de la importancia de la tierra que estaba dispuesta a luchar por sus

intereses (21).

|

| Cuadro: Un momento de descando. |

En Andalucía la clase

latifundista nueva que había adquirido las fincas en la desamortización estaba

alejada económica y espiritualmente de las hordas harapientas de braceros y

jornaleros que trabajaban en los cortijos, los olivares y los pastos. Esta

gente desesperada de todo el sur de España se sublevó esporádicamente durante

la década que siguió a 1856, pero la Guardia Civil hizo frente a tales

problemas (22). En 1867 se habían vendido en total 198. 523 fincas rústicas y

27. 442 urbanas. El estado ingresó 7. 856. 000. 000 reales entre 1855 y 1895,

casi el doble de lo obtenido con la desamortización de Mendizábal. Este dinero

se dedicó fundamentalmente a cubrir el déficit del presupuesto del Estado,

amortización de deuda pública y obras públicas, reservándose 30 millones de reales

anuales para la reedificación y reparación de las iglesias de España.

La ley Madoz de 1855 supone la

fusión de las normas desvinculadoras tanto en el campo de la desamortización

civil como en el religioso y representa la última disposición que va a regir y

mantener en vigor, a lo largo del siglo XIX, estas políticas expropiadoras (23).

|

| D. Pascual Madoz autor de la Desamortización de 1855, por la que fueron enajenados por ley los bienes de propios y comunes de los pueblos españoles. |

Tradicionalmente se ha llamado

al período de que tratamos desamortización civil, nombre inexacto, pues si bien

es cierto que se subastaron gran número de fincas que habían sido propiedad

comunal de los pueblos, lo cual constituía una novedad, también se vendieron

muchos bienes hasta entonces pertenecientes a la Iglesia, sobre todo las que

estaban en posesión del clero secular, pero que fue, de definitiva, un abuso y

expolio gravísimo de los bienes de la gente del rural, de los campesinos, que

dependía en gran medida de ellos y que condenó a millones a la emigración y

proletarización en las ciudades. En conjunto, se calcula que de todo lo

desamortizado, el 35 % pertenecía a la iglesia, el 15 % a beneficencia y un

50 % a las propiedades municipales, fundamentalmente de los pueblos. El

Estatuto Municipal de José Calvo Sotelo de 1924 derogó definitivamente las

leyes sobre desamortización de los bienes de los pueblos y con ello la

desamortización de Madoz.

|

| Desamortización de Madoz (1855). Los campesinos no accedieron a la tierra. La tierra se mantuvo en manos de la nobleza o de burgueses con mentalidad rentista. |

Si generalizáramos y

dividiéramos España en una zona sur con predominio del latifundismo y una

franja norte en la cual existe una mayoría de explotaciones medias y pequeñas,

podríamos concluir, de acuerdo con los trabajos de Richard Herr, que el

resultado de la desamortización fue concentrar la propiedad en cada región en

proporción al tamaño existente previamente, por lo que no se produjo un cambio

radical en la estructura de la propiedad. Las parcelas pequeñas que se subastaron

fueron compradas por los habitantes de localidades próximas, mientras que las

de mayor tamaño las adquirieron personas más ricas que vivían generalmente en

ciudades a mayor distancia de la propiedad (24). La mitad de las tierras que se

vendían habían formado parte del comunal, las tierras comunes a los campesinos

y gente rural. Las zonas rurales aún hoy suponen el 90 % del territorio de

España (25). Las tierras comunales completaban la precaria economía de los

campesinos, ya que suponían recolección de frutos o pasto y eran mantenidas y

gestionadas por toda la comunidad. Su desamortización significaba la

destrucción de sistemas de vida y organizaciones populares de autogestión de recursos

que eran centenarias en su antigüedad (26).

Se produjo un aumento de la

superficie cultivada y de la productividad agrícola; asimismo se mejoraron y

especializaron los cultivos gracias a nuevas inversiones de los propietarios.

En Andalucía, por ejemplo, se extendió considerablemente el olivar y la vid.

Todo ello sin embargo influyó negativamente en el aumento de la deforestación (27).

La mayoría de los pueblos sufrieron un revés económico que afectó negativamente

a la economía de subsistencia, pues las tierras comunales que eran utilizadas

fundamentalmente para pastos pasaron a manos privadas (28).

|

| La siega en Andalucía de Gonzalo Bilbao Martínez, pintor sevillano. |

En el Diario de Sesiones de

fecha 27 de abril de 1855, el diputado Bueno hizo una defensa de los bienes

de propios de los ayuntamientos.

Consideraba que estos bienes no estaban amortizados, describía los perjuicios

que podían ocasionar en los pueblos las ventas y afirmaba que el gobierno no

tenía capacidad jurídica sobre ellos….esta posesión por tan largo tiempo, esta

posesión no interrumpida por tantos años y siglos ¿no da derecho a disponer de

la cosa?) ¿Podemos nosotros de una sola plumada decir que el Estado tiene

derecho a vender esos bienes y abolir el derecho de prescripción que tienen los

pueblos, que es el derecho más grande que tiene la propiedad (29).

|

| Dos higuereños en la faena de la trilla en la era. |

|

| Grupo familiar de miembros de la familia Mercado Gavilán con sobrinos y conocidos, entre ellos Ginés, un francés que conoció a la familia en la guerra. |

En la zona meridional, de

predominio latifundista, no existían pequeños agricultores que tuvieran recursos

económicos suficientes para pujar en las subastas de grandes propiedades, con

lo cual se reforzó el latifundismo de los ya poderosos. Sin embargo esto no

ocurrió en términos generales en la franja norte del país (30).

Otra cuestión diferente es la

privatización de los bienes comunales que pertenecían a los municipios. Muchos

campesinos se vieron afectados al verse privados de unos recursos que

contribuían a su subsistencia, con leña, pastos etc., por lo cual se acentuó la

tendencia emigratoria de la población rural, que se dirigió a zonas

industrializadas del país o a América. Este fenómeno migratorio alcanzó niveles

muy altos a finales del siglo XIX y principios del XX.

La desamortización tuvo

especial incidencia en los bienes de comunes y propios de los pueblos, por lo que

conviene detenerse en este punto de

nuestra historia, distinguiendo unos bienes de los otros a la luz de lo que nos

dice Joaquín Costa en su libro sobre “El colectivismo agrario en el año 1898 (31).

Los municipios y concejos españoles, en cuanto personas civiles, han poseído, y

en parte poseen en algunos casos, un patrimonio territorial de consideración:

dehesas, prados, campos, huertos, viñas, montes, sotos y otras clases de fincas

rústicas, sin contar censos y otros derechos reales sobre heredades particulares.

Estos bienes son denominados por nuestra legislación “propios de los pueblos”.

Su producto se destinaba a costear los servicios públicos que tienen que correr

a cargo de la Hacienda municipal: instrucción, beneficencia, policía, caminos,

calles, etc. En el año 1852 constaban la existencia de 86.000 fincas rústicas y

21.000 urbanas.

|

| Jornaleros durante la siega. Los sectores más pobres del campo se vieron muy afectados negativamente por la reforma liberal. |

La Ley de 1 de mayo de 1855

declaró desamortizados y en estado de venta “los bienes de propios”, con el

objeto de que estos bienes pasaran al dominio de los particulares. En 1859,

según consta en la clasificación general, los montes públicos del Estado, de

los pueblos y de las comunidades civiles, con la suma de los enajenables y los

exceptuados de la venta sumaban 30.646 con una superficie de 10.186.044

hectáreas (32). No olvidemos que junto a los bienes de propios de los pueblos,

existía otro patrimonio colectivo de cada municipio que eran llamados los

bienes del común, compuesto de tierras labrantías, dehesas, prados, bosques,

propiedad de concejo o colectivo de vecinos, que estaba destinado al

aprovechamiento directo, personal y gratuito para sus vecinos, y que el

ayuntamiento no podía convertir normalmente en fuente de renta para el mismo.

Los bienes de propios tenían por objeto mantener la vida económica del municipio

en cuanto Estado, y los del vecindario, por tanto la vida económica de todos

los individuos que componían el municipio.

Esta distinción no existió

desde siempre, al principio, todas las tierras concejiles fueron comunes o de

aprovechamiento común y sirvieron

indistintamente para ambos fines; pero después, a medida que fueron surgiendo

necesidades, y en circunstancias excepcionales se formaron los llamados “bienes

de propios”.

|

| Los bienes de la Iglesia también fueron desamortizados, lo que supuso la pérdida de patrimonio artístico nacional en parte, que quedó abandonado. |

En el año 1898, además de los

bienes enajenados como propios, el estado se fue apoderando del 20 % de los que

quedaban como medida general. La ley de 1855 que desamortizaba y declaraba en

estado de venta, entre otros, los predios pertenecientes a “los propios y

comunes” de los pueblos exceptuó “ los terrenos que son hoy de aprovechamiento

común” si tenían la condición de haberlo sido,

indicándose también la dehesa que se destinase o estuviese destinada, de

entre los demás bienes propios del pueblo, al pasto del ganado de labor del

pueblo donde no hubiese bienes de aprovechamiento común destinados a tal

objeto, debiéndose de incoar y presentar un expediente al efecto en el término

del plazo de un mes desde la fecha 1 de

mayo de 1855.

|

| Aldea empobrecida por la pérdida de los bienes comunales. |

Pero la mayor parte de los

pueblos dejaron transcurrir el plazo sin reclamar la declaración de excepción

que la ley permitía. En el año 1888, como no se cumplía lo preceptuado, de

dictó una nueva ley: “Los terrenos exceptuados o que se exceptúen para bienes

de aprovechamiento común tendrán la extensión adecuada, al objeto que con ellos

haya de satisfacer cada pueblo, según el número de vecinos. Los que se

exceptuaran para dehesas boyales no debían ser mayores de dos hectáreas en los

terrenos de primera clase, tres en los terrenos de segunda clase y cuatro en

los de tercera, por cabeza de ganado vacuno, caballar o mular, y la mitad,

respectivamente del asnal”.

Más de 700 pueblos, según

Pascual Carrión, reclamaron sobre fraudes y abusos cometidos con los bienes

comunales ante la Comisión Técnica Agraria, lo que revelaba la importancia y

difusión de este problema en numerosos pueblos. En 1898 los montes de

aprovechamiento comunales en España contabilizaban 3.197.353 hectáreas y las

dehesas boyales ascendían a 904.670 hectáreas, en suma un total de más de

cuatro millones de hectáreas; es decir, el 8% del territorio nacional. En este

tiempo de finales del siglo XIX existían tres tipos de organizaciones

colectivas en España, heredadas del pasado. El más antiguo era la explotación

en común de las tierras referidas a pastos y cultivos y el consumo individual

de los vecinos de estos productos del campo. Este tipo de concesión común

existía porque se encontraba en vigor, asociado con el sistema de presura o con

el de propiedad individual en la zona del alto Aragón en los Pirineos y en los

Montes de León.

|

| Estructura de la propiedad en España en el siglo XIX. |

El segundo tipo de concesión

consistía en la distribución regular y periódica del suelo entre los partícipes

y explotación individual de las suertes repartidas; era el tipo del mir ruso, y

se practicaba entonces, y parece que todavía en 1982, en las comunidades ganaderas

del Pirineo, y montes vascos y en las tierras occidentales de la meseta norte

castellana.

El tercer tipo consistía en la

adjudicación temporal de cotos o quiñones fijos a los vecinos para su disfrute

individual y de por vida; algo parecido al allmend suizo y se encontraba

vigente en comarcas de la cuenca del Duero, interpolado con el tipo segundo,

tipo mir.

Históricamente, el colectivismo

agrario se remonta por lo menos al tiempo de los vacceos en el siglo II antes

de Cristo, que poblaron la meseta norte castellana y se repartían cada año, por

suertes, el suelo laborable, ponían los frutos en común y distribuían a cada

uno la porción que le correspondía. En la Hispana romana hubo formulas

comunales, tales como el “ager colonicus”, algo semejante a las tierras de

propios que arrendaban las ciudades por menos de cinco años; ejemplo de lo dicho

es una placa de Plasencia que habla de posesiones cedidas a Trajano” que lindan